- PII

- S0373658X0006284-1-1

- DOI

- 10.31857/S0373658X0006284-1

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 5

- Pages

- 7-40

- Abstract

In non-standard variants of Russian, the complementizer čto can be replaced by the combination to čto, as in Ivan dumaet, to čto… ‘Ivan thinks that…’, including in cases associated with the correlative pronoun, as in Problema sostoit v tom, to čto… ‘The problem is that…’ Despite its strong non-normative character, to čto can be viewed as a grammatical phenomenon in its own right, as was suggested by previous researchers dubbing it a “new declarative complementizer”. This paper deals with the distributional properties of to čto, in particular its preference for certain syntactic positions as opposed to others (e.g., direct vs. oblique position, the position with vs. without a correlative, the position associated with an optional vs. obligatory correlative), as identified in previous research, which was taken to reflect the diachronic development of to čto. In this contribution, these observations are tested in an acceptability judgment study contrasting the distributional profile of to čto with that of the standard complementizer čto. The experiment revealed some distributional preferences that are specific to to čto, i.e. its preference for the position associated with a correlative, suggesting that the new complementizer has first emerged in this syntactic position.

- Keywords

- complement clauses, conjunctions, experiment, language change, language norm, Russian, syntax

- Date of publication

- 10.10.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 89

- Views

- 874

Введение

В современном русском узусе встречаются структуры, проиллюстрированные в (1), в которых вместо требуемого нормативной грамматикой изъяснительного союза что выступает сочетание то что1. Далее это явление будет называться «ненормативным то что».

(1) a. В школе ко мне подошла учитель мхк и сказала то что этот урок теперь не обязательный и его нет в расписании (>>>> ).

b. 2 дня не звони и не пиши вообще, пускай думает то что она тебе не понравилась (>>>>).

Ненормативное то что обсуждается в ряде работ [Кибрик, Подлесская 2009; Коротаев 2013; 2016; Богданова-Бегларян 2015; Левонтина 2016; Кожемякина 2016; Егорова 2018; Сердобольская, Егорова 2019] и др. В этих работах исследователи отмечают следующие его особенности. Ненормативное то что: а) отвергается (не употребляется) большинством образованных носителей; б) чаще встречается в спонтанной устной речи; в) более распространено среди молодежи (подробнее см. [Сердобольская, Егорова 2019]); и г) является сравнительно недавним явлением (впервые зафиксировано в корпусах в середине 1990-х гг., по наблюдениям Егоровой [2018: раздел 3.3.4]).

Эти особенности, безусловно, затрудняют изучение ненормативного то что привычными лингвистическими методами, что в немалой степени происходит за счет его недостаточной представленности в имеющихся корпусах устной (спонтанной) речи2. В результате на данный момент грамматическая трактовка этого явления остается весьма неясной (это касается как синхронного, так и диахронического аспекта). Тем не менее наша работа исходит из того, что маргинальный статус ненормативного то что не является препятствием для его собственно лингвистического описания, т. е. рассмотрения как полноправного явления грамматической системы русского языка (пусть и в ее ненормативных вариантах); ср. сходную позицию в работах [Blanchette 2017; Massam 2017] относительно ненормативных явлений в синтаксисе английского языка, а также [Wiese 2009]. Напротив, такое описание может пролить свет на более общую картину функционирования этого явления в узусе, а также на причины его возникновения и распространения, которые пока остаются загадкой3.

3. В работе [Богданова-Бегларян 2015] высказывается предположение о том, что ненормативное то что является результатом гиперкоррекции. Такая трактовка противоречит тому факту, что носители, употребляющие ненормативное то что, склонны употреблять его в менее контролируемой речи и зачастую знают о его ненормативном статусе (личные наблюдения автора, см. также [Егорова 2018; Сердобольская, Егорова 2019]), тогда как гиперкоррекция обычно ассоциируется с более контролируемой речью (ср. знаменитый анализ ротического [r] в [Labov 1966]).

Первые шаги в этом направлении были сделаны в работах Н. А. Коротаева, А. Д. Егоровой и Н. В. Сердобольской.

Н. А. Коротаев [2013; 2016: 105] на основе анализа просодических, лексико-грамматических и семантико-прагматических свойств (по данным нескольких корпусов устной спонтанной речи) показывает, что ненормативное то что существенно отличается по дистрибуции от конструкции с «нормативным то, что», в которой выступает соотносительное (коррелятивное) местоимение то (далее коррелят) в форме беспредложного аккузатива / номинатива и нормативный изъяснительный союз что. Так, например, ненормативное то что (в отличие от нормативного то, что) способно употребляться при предикатах, модель управления которых не включает аккузативный / номинативный сентенциальный актант (Рад, то что…, ср. нормативное Рад тому/*то, что…), а также при наличии отдельного коррелята (Рад тому, то что…); подробнее см. раздел 1. На основе этих и других данных Коротаев приходит к выводу, что ненормативное то что следует рассматривать как вполне самостоятельное явление, а именно как «новый изъяснительный союз», получающий распространение в русском языке и в ряде случаев способный выступать в качестве практически «полного аналога союза что».

А. Д. Егорова и Н. В. Сердобольская в нескольких работах [Кожемякина 2016; Егорова 20184; Сердобольская, Егорова 2019] развивают и уточняют трактовку Н. А. Коротаева, подчеркивая динамический аспект распространения ненормативного то что и указывая на тот факт, что этот союз еще не полностью встроился в грамматическую систему нестандартных вариантов русского языка и находится в процессе грамматикализации, или «экспансии», на всё более широкий круг лингвистических контекстов. Исследователи предлагают следующий сценарий грамматикализации. Изначально то что распространилось на так называемые конструкции с «топикальным то что» (а также примыкающие к ним конструкции), которые имеют разговорный, но все еще нормативный характер и используются в том числе образованными носителями, владеющими литературной нормой (см. раздел 1). Далее то что начало употребляться в позиции сентенциального актанта при глаголах с прямообъектной (говорить, думать), а затем косвеннообъектной (надеяться, рад) падежной рамкой5. Финальным этапом грамматикализации являются употребления ненормативного то что при корреляте (рад тому, то что). Важным аргументом в пользу такого сценария выступают данные о различиях в приемлемости и частотности ненормативного то что в соответствующих синтаксических позициях, полученные авторами при анализе корпуса, а также в эксперименте и при опросе носителей. Предполагается, что «более грамматикализованные» контексты употребления ненормативного то что будут в целом менее частотными / приемлемыми в силу того, что они успели грамматикализоваться для меньшего числа носителей.

5. В работе [Сердобольская, Егорова 2019] позиция при глаголах с прямообъектной и косвеннообъектной падежной рамкой не противопоставляются.

Несмотря на интуитивную правдоподобность предлагаемого сценария, гипотезы о влиянии синтаксического контекста на приемлемость то что, высказанные Егоровой и Сердобольской, нуждаются в уточнении. Дело в том, что, оценивая роль синтаксического контекста, авторы не проводят систематического сравнения ненормативного то что с его основным нормативным «конкурентом» — союзом что (иначе говоря, как синтаксический контекст влияет на нормативное что). Это накладывает определенные ограничения на интерпретацию полученных авторами данных (впрочем, нисколько не умаляя их ценности). Главной задачей данной работы является проведение такой систематической проверки в контролируемом эксперименте.

Результаты проведенного эксперимента показали, что приемлемость ненормативного то что действительно зависит от синтаксического контекста (так, в косвеннообъектной позиции наблюдается статистически значимое снижение приемлемости по сравнению с прямообъектной), однако принципиально, что эта зависимость не специфична для ненормативного то что, а повторяет соответствующую зависимость для нормативного что. Таким образом, обнаруженное влияние синтаксического контекста может объясняться не постепенной грамматикализацией, а тем, что ненормативное то что (по крайней мере для тех говорящих, которые его используют) «наследовало» синтаксические ограничения нормативного союза.

Вместе с тем для группы «активных носителей» ненормативного то что выявляются специфические дистрибутивные особенности то что, которые не объясняются свойствами нормативного что. Так, для ненормативного то что позиция при облигаторном корреляте (см. раздел 1) оказывается более приемлемой, чем прямообъектная позиция, чего не наблюдается для нормативного союза. Это как будто бы также противоречит данным Егоровой и Сердобольской и заставляет частично пересмотреть предложенный ими сценарий грамматикализации ненормативного то что. В свете этих данных представляется, что распространение собственно ненормативных употреблений то что могло начаться именно с позиции при (облигаторном) корреляте, нежели с прямообъектной позиции. Впрочем, предложенная интерпретация пока остается на уровне гипотезы и требует дальнейшей проверки.

Работа структурирована следующим образом. В разделе 1 описываются контексты, в которых употребляется ненормативное то что. В разделе 2 рассматриваются два эксперимента в [Егорова 2018], а также корпусные данные в [Сердобольская, Егорова 2019], показывающие зависимость допустимости / частотности ненормативного то что от синтаксической позиции. Раздел 3 — основной раздел статьи — посвящен экспериментальному исследованию (3.1) и его результатам (3.2). В разделе 4 предлагается возможный сценарий экспансии ненормативного то что, основанный на идее о просодической автономии сентенциального актанта. В Заключении приводятся основные обобщения и выводы.

1. Дистрибуция ненормативного то что

На основе анализа дистрибуции, приведенного в цитируемых выше работах Коротаева, Егоровой и Сердобольской, можно выделить следующие диагностические контексты употребления ненормативного то что.

а) Сентенциальный актант при глаголах, субкатегоризованных на аккузативное дополнение, таких как говорить, думать и т. д. (ср.: Что она сказала / думает?) в неконтрастивном контексте, см. в примерах (1a–b) выше. При этих глаголах нормативное то что допустимо только в контрастивном контексте (а также при указании на известность / данность сентенциального актанта), как в (2), см. [РГ-1980: §2796; Кобозева 2013].

(2) Скажу только то / что в скобках указаны не авторы принципа / принципа / а те а… исследователи / которые инспирировали меня на формулировку этого принципа ([НКРЯ], из коллекции НКРЯ, 2009).

б) Сентенциальный актант при предикатах (в том числе неглагольных), субкатегоризованных на косвенное дополнение, типа договариваться, рад и т. д. (ср.: О чем /*Что они договаривались?), при которых в нормативном варианте требуется придаточное с союзом что и факультативным коррелятом с требуемым предложно-падежным оформлением, см. (3a–d)6.

в) Сентенциальный актант при выраженном корреляте. Это касается как случаев, в которых коррелят обязателен, типа начаться *(с того), что; кончиться *(тем), что и т. д., см. (4a–b), так и случаев, в которых он факультативен, типа рад (тому), что; забыть (о том), что, см. (5a–c)7.

(3) a. Ээ / мы ээ договаривались то что в пятницу с мамой придем… ([НКРЯ], из материалов корпуса «Один речевой день», 2007, цит. по [Коротаев 2013: пример (12)]).

b. Он надеялся, точто он скроется, ээ, под этим шарик… ээ, этим шариком и спокойно достанет свою добычу [Егорова 2018: пример (130)].

с. Я очень рад то, что вы и Константин Генич ответили на мои вопросы ( >>>> ).

d. А сестра мне сказала: «Да потому что есть большая вероятность, то что их спасут» [Там же: пример (53)].

(4) a. Эта история началась с того, точто Винни-Пух шел по лесу… [Егорова 2018: пример (135)].

b. …и закончилось это тем, то что анти-эмо какого-то эмо-боя пришили [Там же: пример (58)].

(5) a. Я очень рад тому то что мой сынулька меня очень любит и всегда рад видеть ([ГИКРЯ], цит. по [Егорова 2018: пример (47)], ср. (3c)).

b. Я, конечно же, не забыл о том, то что снайперы могут ставить мины ( >>>> ).

c. Парни как вы намекаете девушкам на то, то что она вам нравится? (https://otvet.mail.ru/question/171080566).

Помимо этих трех контекстов, которые будут в фокусе внимания данной работы, ненормативное то что также используется8:

г) в различных обстоятельственных клаузах, в которых в ненормативное то что заменяет что в составе сложного союза, включающего коррелят (6a);

д) в обстоятельствах степени, соотносительных с коррелятом так, такой, настолько и т. д. в главной клаузе (6b);

е) в относительных конструкциях с вершиной то (6c)9;

ж) в различных устойчивых сочетаниях, включающих коррелят (6d).

(6) a. Сайт «В контакте» просит пройти валидацию аккаунта, при том то что я проходил её уже ранее (https://otvet.mail.ru/question/39186422).

b. Ну да / бывает такое дело / то что некоторые психи / ну / позеры ([НКРЯ], из коллекции НКРЯ, 2008, [Коротаев 2016: 104, пример (7)]).

c. Не знаю как охарактеризовать своё состояние, наверное зависть, хотя нет скорее недовольство тем то что сейчас происходит в моей жизни ([ГИКРЯ], цит. по [Егорова 2018: пример (73)]).

d. Дело в том то что я сама хочу стать психологом, но прочитав ваши ответы, я засомневалась что психологи вообще есть ([ГИКРЯ], цит. по [Егорова 2018: пример (68)]).

В [Егорова 2018] и [Сердобольская, Егорова 2019] в особый тип выделяются так называемые «топикальные» употребления то что. В таких употреблениях клауза с то что связана неспецифицированным риторическим отношением [Mann, Thompson 1988] с предшествующим дискурсом. В качестве такого отношения обычно выступает топик, см. (7a), или причина, см. (7b), но возможны и другие. К этому типу авторы также относят конструкции, в которых то что функционирует в качестве фрагментированного ответа на вопрос («фокуса»), см. (7c). К «топикальному» то что отчасти примыкают различные контрастивные конструкции типа (7d), а также по крайней мере часть конструкций с именем с валентностью на содержание типа мнение, идея и т. д., в которых актантный статус клаузы часто неочевиден, см. (7e).

(7) a. И то, что вы делаете паузу, вы тем самым проблему-то не решаете, вы просто не выражаете ее внешне, ну то есть не втягиваете других в это, вот [Егорова 2018: пример (77)].

b. Не, а у меня как бы, на день рождения у меня подруга одна… со своим мальчиком подарили мне стрижку и покраску, то что у них подруга, её, она парикмахер… [Там же: пример (42)].

c. Почему нельзя первого января послужить? То, что ну, щас принято у нас вот с семнадцатого года новый григорианский календарь в государстве [Там же: пример (76)].

d. То есть ну просто на ночь то как бы… – В смысле со среды на четверг? – Ну… то есть завтра соберемся, ну да. – Не, ну я не знаю как насчет на ночь, но то что собраться это по-любому надо [Сердобольская, Егорова 2019: мини-корпус].

e. То есть вот, в сорок пятом году, мы взяли на себя обязательство, то что будем воевать с японцами… [Там же: мини-корпус].

Особенностью «топикальных» и примыкающих к ним употреблений то что является их промежуточный (полунормативный) статус и тот факт, что по крайней мере некоторые из них встречаются в речи тех, кто не использует другие типы ненормативного то что (как в примерах (1), (3)–(7)), в том числе в речи образованных носителей. Кроме того, как будет показано ниже (см. раздел 2.3), такие конструкции составляют большинство всех маргинальных (в том числе ненормативных) употреблений то что. По мнению Егоровой и Сердобольской, именно топикальные употребления то что «запустили» процесс его экспансии на собственно ненормативные контексты (см. раздел 2.4).

Дальнейшее изложение будет сосредоточено на первых трех типах синтаксических контекстов ненормативного то что, см. (3)–(5), поскольку именно эти контексты использовались в экспериментах [Егорова 2018], результаты которых уточняются в данной работе.

2. Предыдущие исследования роли синтаксического контекста

В работе [Егорова 2018] представлено два экспериментальных исследования, посвященных влиянию синтаксической позиции на выбор / допустимость ненормативного то что10. Проверялось влияние факторов, перечисленных в (8).

(8) a. наличие / отсутствие коррелята в конструкции;

b. субкатегоризационная рамка глагола: подлежащная (номинативная), прямообъектная (аккузативная) или косвеннообъектная;

c. облигаторность коррелята для данного глагола в нормативной грамматике.

Первый эксперимент предполагал заполнение пропусков в предложениях с различными матричными предикатами (например, «Винни-Пух подумал [ПРОПУСК]»), которые представляли собой подписи к 38 картинкам, рассказывающим историю про Винни-Пуха. Второй эксперимент был направлен на оценку приемлемости (по трехбалльной шкале) и включал 72 предложения с 20 матричными предикатами при разных типах оформления сентенциального актанта.

В работе [Сердобольская, Егорова 2019] представлены результаты исследования, материалом которого послужил «мини-корпус» записей устной речи студентов МГППУ и РГГУ, собранных в 2008–2012 гг. (эти результаты также частично обсуждаются в [Егорова 2018]). Среди прочего, в этом исследовании проверялась роль факторов (8а)–(8b)11.

Ниже приводится краткое обсуждение выводов этих трех исследований относительно влияния синтаксического контекста на допустимость ненормативного то что.

2.1. Эксперимент с картинками

Эксперимент с картинками включал 19 предложений с неповторявшимися матричными предикатами, в которых теоретически можно было употребить ненормативное то что. Из 152 участников 47 (31 %) употребили ненормативное то что хотя бы один раз. Записи этих участников были расклассифицированы исходя из того, в каких типах контекстов носитель употребляет ненормативное то что. Из 47 записей в 12 наблюдались только топикальные и примыкающие к ним употребления то что. В остальных 35 записях, не считая пяти исключений, была выявлена иерархия синтаксических позиций (9), с которой были соотнесены три типа стратегий употребления то что. В соответствии с (9), если то что используется носителем в некоторой позиции в иерархии, то оно будет обязательно использоваться и во всех других позициях левее данной.

(9) позиция прямого дополнения / подлежащего вне коррелята > позиция косвенного дополнения вне коррелята > позиция при корреляте

Наиболее «разрешающая» стратегия (где участники использовали то что во всех трех типах позиций) оказалась наиболее многочисленной и насчитывала 16 участников, из которых 11 употребляли то что так же часто или чаще, чем что. Эти носители были далее классифицированы в зависимости от признака облигаторности коррелята (признак 8c). В результате для 14 носителей была выявлена дополнительная иерархия (10), в соответствии с которой если ненормативное то что используется с факультативным коррелятом (7 человек), то оно будет использоваться и с облигаторным.

(10) позиция при облигаторном корреляте > позиция при факультативном корреляте

В целом результаты эксперимента позволяют утверждать, что синтаксическая позиция сентенциального актанта действительно влияет на выбор его оформления.

2.2. Эксперимент на вынесение суждений

Во втором эксперименте проверялось, будут ли иерархии в (9)–(10) обнаружены также для суждений о приемлемости. Из 68 участников эксперимента было отобрано 48, которые систематически не запрещали ненормативное то что. Анализ результатов в [Егорова 2018] приведен в виде дескриптивных статистик (средних значений) для различных комбинаций конкретного глагола и способа оформления актанта при этом глаголе, как показано в (11).

Основные обобщения частично согласуются с данными, полученными при анализе эксперимента с картинками. Так, в соответствии с левым краем иерархии в (9) в конструкциях без коррелята глаголы с подлежащной (11a) и прямообъектной рамкой (11b) получили более высокие оценки, чем предикаты с косвеннообъектной рамкой (11c), при этом между собой первые две группы существенно не различались. Далее для глаголов с косвеннообъектной рамкой было проведено сравнение между оценкой ненормативного то что при наличии и отсутствии коррелята. Результаты этого сравнения показали, что наличие (факультативного) коррелята, как правило, немного понижает оценку ненормативного то что, как видно из (11d), ср. (11c), — за исключением мечтать о том, то что. Это в целом не противоречит «правому краю» иерархии в (9).

(11) a. показаться, то что (2,32); раздражать, то что (2,5)

b. думать, то что (2,31); считать, то что (2,44);

c. рад, то что (2,06); надеяться, то что (1,89); сомневаться, то что (2,13); рассчитывать, то что (1,98); мечтать, то что (1,75);

d. рад тому, то что (1,95); надеяться на то, то что (1,53); сомневаться в том, то что (1,8); рассчитывать на то, то что (1,46); мечтать о том, то что (1,9);

e. начаться с того, то что (1,66); состоять в том, то что (2,06); понравиться тем, то что (1,77); не успеть из-за того, то что (1,71).

Вместе с тем вопреки иерархии (10) признак облигаторности коррелята не оказал влияния на приемлемость ненормативного то что исходя из отсутствия контраста между средними оценками для конструкций с факультативным (1,72; см. (11d)) и облигаторным коррелятом (1,73; см. (11e)). Однако было обнаружено, что коррелят в форме аккузатива / номинатива независимо от наличия (1,46) или отсутствия предлога (1,6) оценивается ниже, чем коррелят в косвеннопадежной форме (1,85 и 1,96 соответственно), что предположительно объясняется стремлением избежать фонетического повтора.

2.3. Анализ мини-корпуса

При анализе мини-корпуса было обнаружено всего 263 употребления ненормативного или маргинального то что (на примерно 1,5 млн словоупотреблений), из которых около половины пришлось на топикальное то что и примыкающую к нему фокусную конструкцию (107 + 13 = 120). Бесспорно актантных употреблений ненормативного то что было насчитано 73 (31 %), не включая 39 употреблений с сентенциальным актантом имени (чей статус остается под вопросом) и семи неклассифицированных примеров. Также было обнаружено шесть случаев (2 %) обстоятельственных употреблений.

Что касается роли синтаксического контекста, то авторы отмечают, что ненормативное то что допускается не только в номинативном / аккузативном контексте, но и в различных косвеннообъектных рамках, однако такие примеры встречаются реже и составляют около 30 %. Эти данные не противоречат левому краю иерархии (9), однако, как отмечают авторы, они могут также следовать из более низкой частотности глаголов с косвеннообъектными рамками в целом.

Что касается ненормативного то что при корреляте, то такие конструкции встретились всего пять раз (6 %) на 8012 употреблений, что значительно реже, чем конструкции без коррелята (94 %). На эти пять (24 %) пришлось 16 конструкций с косвеннопадежной рамкой, при которых коррелят в принципе мог быть употреблен, хотя и не был. Кроме того, при анализе записей по говорящим (всего 11) ненормативное то что при корреляте встретилось только у двух носителей из 11, из которых семь хотя бы раз употребили ненормативное актантное то что в актантной позиции и четырех можно считать активными носителями этой стратегии (остальные семь использовали только топикальное то что). По выражению авторов, только у этих двух носителей «грамматикализация то что зашла настолько далеко, чтобы не приводить к тавтологичности конструкций с коррелятом» [Сердобольская, Егорова 2019]. Различия между конструкциями с факультативным и облигаторным коррелятом при анализе отдельно не учитывались. Приведенные данные позволили авторам заключить, что ненормативное то что при корреляте встречается относительно редко, что в целом соответствует правому краю иерархии (9).

2.4. Сценарий экспансии ненормативного то что по Н. В. Сердобольской и А. Д. Егоровой

Результаты экспериментов и корпусного анализа, представленные в работах Сердобольской и Егоровой, позволяют говорить о том, что гипотеза о влиянии синтаксической позиции на частотность / допустимость ненормативного то что, сформулированная в (12a–c), в общем и целом подтверждается, хотя разные ее компоненты в интерпретации авторов имеют разную степень подкрепленности данными13.

(12) Синтаксическая позиция влияет на частотность / допустимость ненормативного то что:

a. ненормативное то что более частотно / приемлемо в позиции номинативного / аккузативного актанта, чем в косвеннообъектной позиции (слабые свидетельства);

b. ненормативное то что более частотно / приемлемо в позиции при корреляте, чем в позиции без коррелята (сильные свидетельства);

c. ненормативное то что более частотно / приемлемо при облигаторном корреляте, чем при факультативном корреляте (недостаточные свидетельства).

Наиболее явно, особенно в работе [Сердобольская, Егорова 2019], проводится вывод о влиянии коррелята, см. пункт (12b), выделенный жирным, что также соответствует интуиции носителей литературной нормы (в том числе автора статьи), поскольку ненормативное то что как будто бы сильнее «режет слух» в конструкции с коррелятом, чем в других конструкциях. Именно на этом результате основывается вывод авторов о том, что ненормативное то что в конструкции с коррелятом является финальным этапом грамматикализации конструкции (у тех носителей, которые ее используют).

Как было отмечено выше (см. раздел 1), процесс грамматикализации ненормативного то что, по мнению авторов, начался с конструкций с топикальным то что, которые наиболее близки к разговорной норме. По гипотезе, в этих конструкциях у некоторых носителей языка произошел изначальный реанализ то что как единого элемента (изъяснительного союза). Реконструируя логику авторов, можно предполагать, что дальнейшая экспансия ненормативного то что последовательно захватывает различные контексты употребления нормативного что — от более к менее частотным / прототипическим. Поскольку этот процесс сопровождается вытеснением нормативной конструкции, можно ожидать, что в тех контекстах, в которых грамматикализация произошла раньше (т. е. в наиболее частотных контекстах), ненормативное то что будет в среднем более приемлемо / частотно, чем нормативная конструкция, так как в этих контекстах вытеснение нормативного союза успело произойти для большего числа носителей. Отсюда различия в приемлемости / частотности ненормативного то что в (12). Соответственно, можно ожидать следующий сценарий грамматикализации ненормативного то что (13).

(13) Ненормативное то что топикальных употреблений

a. вначале распространяется на прямообъектную / подлежащную позицию, поскольку такова позиция сентенциального актанта при наиболее частотных глаголах, таких как говорить, думать, знать, понимать, казаться и др. (см. данные частотности биграммов в НКРЯ);

b. затем на сентенциальные актанты в косвеннообъектных позициях (например, при надеяться) в результате аналогического выравнивания с прямообъектными позициями;

c. и далее на все прочие конструкции, включая конструкции с коррелятом и остальные конструкции с союзом что, которые предположительно воспринимаются носителями как «периферийные» контексты употребления изъяснительного союза.

Ключевым в этом сценарии для авторов является отнесение конструкции с коррелятом к заключительному этапу экспансии ненормативного то что, ср. выделенную жирным фазу (12c), что наиболее явно подкрепляется корпусными и экспериментальными данными14. Таким образом, для Сердобольской и Егоровой обнаруженные различия в допустимости / частотности ненормативного то что в зависимости от синтаксической позиции отражают специфическую динамику распространения этой конструкции.

2.5. Методологические замечания

Несмотря на интуитивную привлекательность сценария экспансии ненормативного то что, предлагаемого Сердобольской и Егоровой, трактовка обобщений в (12) в терминах грамматикализации затруднена без систематического учета частотности / допустимости самого союза что в соответствующих позициях. Например, если окажется, что синтаксическая позиция одинаково влияет на ненормативное то что и на нормативный союз, то обобщения в (12) можно рассматривать не как отражение различных этапов грамматикализации ненормативного то что у разных групп носителей, а как результат независимых различий между соответствующими синтаксическими позициями (которые будут наблюдаться и для нормативного союза). Иначе говоря, различия в допустимости / частотности ненормативного то что в разных позициях могут быть результатом того, что у носителей соответствующих нестандартных вариантов ненормативное то что, вытесняя изъяснительное что, «наследует» его дистрибутивный профиль. В таком случае обобщения в (12) будут совместимы с гипотетическим сценарием, при котором экспансия не- нормативного то что произошла одномоментно, затронув все рассматриваемые контексты сразу, и, строго говоря, не будут служить свидетельством в пользу грамматикализационной трактовки.

С другой стороны, может оказаться так, что при общем сходстве дистрибутивных профилей ненормативного то что и нормативного союза, «понижающий» эффект коррелята слабее для ненормативного то что, чем для нормативного союза. В таком случае мы могли бы говорить о том, что наличие коррелята повышает частотность / приемлемость ненормативного то что относительно ожидаемой исходя из независимого (понижающего) эффекта коррелята. Такой эффект мог бы возникнуть, например, если бы экспансия ненормативного то что началась именно с контекстов при корреляте, что повысило бы частотность / приемлемость этих контекстов относительно контекстов без коррелята (которые, по гипотезе, успели грамматикализоваться для меньшего числа носителей), при том что независимый (понижающий) эффект коррелята оказался бы сильнее первого эффекта. В результате такого наложения двух эффектов мы бы все равно наблюдали меньшую приемлемость ненормативного то что в контекстах при корреляте — при том, что сценарий грамматикализации был бы противоположен предлагаемому авторами. Представляется, что наиболее четкие свидетельства в пользу сценария грамматикализации в (13) были бы получены, если бы наличие коррелята сильнее понижало приемлемость / частотность для ненормативного то что, чем для нормативного союза. Подводя итог этому рассуждению, для корректной интерпретации обобщения (12), необходимо переформулировать его в терминах относительной приемлемости / частотности, т. е. рассматривать влияние синтаксической позиции на ненормативное то что относительно влияния на нормативный союз.

Вместе с тем соответствующие данные о дистрибутивном профиле нормативного союза Сердобольской и Егоровой не учитываются или учитываются в недостаточной мере. Так, при анализе эксперимента с картинками в [Егорова 2018] сравниваются либо дистрибутивные профили то что для разных групп носителей (т. е. в каких позициях у данного носителя встречается то что) безотносительно к употреблению что в этих позициях, либо «частотные профили» то что по отношению к союзу что, но безотносительно к позиции (т. е. какой союз используется чаще в целом по всем позициям вместе). Интерпретация эксперимента на вынесение суждений также затруднена в силу особенностей дизайна и подсчета результатов. Например, в нем использовалась трехбалльная шкала, которой может быть недостаточно для обнаружения более слабых эффектов, в частности, связанных со взаимодействием факторов [Schütze, Sprouse 2014]. Кроме того, не приводятся результаты статистических тестов, что особенно важно, учитывая потенциально небольшой размер эффектов. Также в эксперименте не были учтены индивидуальные различия между участниками и стимулами. Что касается анализа мини-корпуса в [Сердобольская, Егорова 2019], то в нем данные относительно частотности употребления нормативного что в зависимости от синтаксической позиции не учитывались.

Таким образом, поскольку исследования Сердобольской и Егоровой не учитывают влияние синтаксической позиции на нормативный союз, они не дают четкого представления и о характере этого влияния на ненормативный то что. Соответственно, становится сложно оценить, в какой мере выводы этих исследований свидетельствуют в пользу предлагаемого авторами сценария грамматикализации ненормативного то что (что, однако, не означает, что такой сценарий несовместим с полученными данными). Для преодоления этих ограничений был проведен эксперимент на вынос суждений о приемлемости, в котором систематически сравнивалось влияние синтаксической позиции на ненормативное то что и на нормативный союз.

3. Экспериментальное исследование

3.1. Описание эксперимента

3.1.1. Дизайн эксперимента и основная гипотеза

Дизайн эксперимента, отбор материалов и т. д. осуществлялись с опорой на методологию экспериментального синтаксиса, см. [Федорова 2013; Schütze, Sprouse 2014], а также на конкретные эмпирические исследования, выполненные в этой парадигме, например [Sprouse et al. 2016; Kush et al. 2017] и др.

Основной целью эксперимента было проверить, как синтаксическая позиция влияет на соотношение приемлемости сентенциальных актантов с ненормативным то что и нормативным что. В эксперименте сравнивалось четыре типа синтаксических позиций, влияние которых ранее проверялось в экспериментах и корпусном анализе Егоровой и Сердобольской: а) позиция, соотносимая с аккузативным дополнением (АКК); б) позиция, соотносимая с косвенным дополнением (КОСВ); в) позиция при факультативном корреляте (в косвеннопадежной форме) (КОРР_ФАК); г) позиция при облигаторном корреляте (в косвеннопадежной форме) (КОРР_ОБЛИГ).

Таким образом, в эксперименте был использован факторный дизайн 2 × 4 с независимыми переменными ТИП_КЛАУЗЫ (с уровнями ЧТО и ТО_ЧТО) и ТИП_ПОЗИЦИИ (с уровнями АКК, КОСВ, КОРР_ОБЛИГ, КОРР_ФАК). В качестве зависимой переменной выступала (нормализованная) оценка приемлемости. Основная гипотеза (базировавшаяся на результатах [Егорова 2018]) заключалась в том, что приемлемость ненормативного то что будет варьировать в соответствии с иерархией АКК > КОСВ > КОРР_ОБЛИГ > КОРР_ФАК, при этом приемлемость нормативного что останется неизменной или будет варьировать в меньшей степени. Статистически это означало бы, что имеется значимое взаимодействие между двумя факторами. Нулевая гипотеза, напротив, заключалась в том, что синтаксическая позиция будет одинаково влиять (не влиять) на оба типа сентенциальных актантов.

3.1.2. Материалы, процедура, участники

На каждую из четырех синтаксических позиций было составлено по четыре предложения примерно равной длины с неповторяющимися матричными предикатами (14), см. полный список в Приложении Б15. Каждое из предложений было в двух вариантах: с союзом что и с ненормативным то что.

(14) a. АКК (вспомнить, узнать, думать, говорить) Он думал, {что / то что} в его жизни скоро все изменится.

b. КОСВ (уверен, доволен, гордиться, убедить) Министр уверен, {что / то что} страны заключат мирный договор.

c. КОРР_ОБЛИГ (заключаться (в), состоять (в), раздражать (ИНС), закончить (ИНС)) Ее преимущество заключается в том, {что / то что} она очень дешевая.

d. КОРР_ФАК (сомневаться (в), признаться (в), возмущаться (ИНС), хвастаться (ИНС)) Катя сомневается в том, {что / то что} будет работать по специальности.

Всего в эксперименте было использовано 32 (4 × 4 × 2) экспериментальных предложения. Предложения были распределены между двумя группами методом латинского квадрата (так, чтобы каждый участник видел каждый из 16 экспериментальных наборов только с одним из типов клауз).

Помимо 16 экспериментальных предложений в каждый опросник вошло по 18 филлеров, которые были призваны служить точкой отсчета при анализе оценок экспериментальных предложений. Филлеры включали по шесть предложений полной, низкой и средней приемлемости; в каждой группе половина филлеров была с союзом что, а другая половина — с нормативным то, что (в различных предложно-падежных формах). Неприемлемые филлеры были представлены предложениями с ненормативным о том, что при переходных глаголах типа осознавать (см. обсуждение этой конструкции в [Дымарский 2008], а также в [Сердобольская, Егорова 2019]), см. (15a), и неграмматичными предложениями с опущенным облигаторным коррелятом, как при начать *(с того), что, см. (15b). Филлеры средней приемлемости были представлены предложениями с опущенным коррелятом, наличие которого предпочтительно (но не облигаторно), как при сходиться ?(на том), что, см. (15c), и предложениями с аккузативным коррелятом при переходных глаголах типа отрицать, при которых, наоборот, в нормативной грамматике предпочтительно отсутствие коррелята, см. (15d). Наконец, приемлемые филлеры были представлены предложениями с эмотивными глаголами, субкатегоризованными на сентенциальное подлежащее типа поразить и радовать с коррелятом и без (см. (15e) и (15f) соответственно), при которых в нормативной грамматике коррелят факультативен. Полный список филлеров дан в Приложении В.

(15) a. *ЧТО (начать (с), удивить (ИНС), обидеть (ИНС)) НЕПРИЕМЛЕМЫЕ Она начала, что поприветствовала участников конгресса.

b. *О ТОМ, ЧТО (осознать, понять, считать) Он осознал о том, что хочет наконец сменить место работы.

c. ?ЧТО (сходиться (на), рисковать (ИНС), обескуражен (ИНС)) СЛАБОПРИЕМЛЕМЫЕ Ученые сходятся, что это название восходит к античности.

d. ?ТО, ЧТО (отрицать, подтвердить, доказать) Чиновник отрицает то, что получал взятку от олигарха.

e. ЧТО (поразить, рассмешить, позабавить) ПРИЕМЛЕМЫЕ Путешественника поразило, что в этой стране так много нищих.

f. ТО, ЧТО (радовать, обидеть, разозлить) Ее радует то, что горожане стали убирать за собой мусор.

Таким образом, в каждый из двух опросников вошло по 16 + 18 = 34 предложения, которые были перемешаны в псевдослучайном порядке (так, чтобы сходные условия не оказались в опроснике рядом). Опросники были распечатаны в виде буклета и розданы студентам 1-го и 2-го курса бакалаврской программы по филологии одного из санкт-петербургских вузов. В качестве задания участники должны были оценить, насколько естественно то или иное предложение по 7-балльной шкале; соответствующая шкала была приведена после каждого из предложений. Для упрощения задачи участникам предлагалось представлять, что эти предложения произносит иностранец, изучающий русский язык, а также было приведено по одному примеру, иллюстрирующему верхнюю и нижнюю точку шкалы. В опросниках также собиралась социолингвистическая информация, включая пол, возраст, курс обучения, а также родной город участника16. Всего в эксперименте приняло участие 78 студентов (средний возраст 18,9; 73 женского пола, 42 студента 1-го курса).

3.1.3. Статистический анализ

В соответствии с практикой экспериментального синтаксиса, оценки были нормализованы с учетом средней оценки для испытуемого. Для статистического анализа была построена смешанная регрессионная модель (linear mixed-effects model) [Четвериков 2015] c фиксированными эффектами ТИП_КЛАУЗЫ и ТИП_ПОЗИЦИИ и их взаимодействием. Поскольку фактор ТИП_ПОЗИЦИИ имеет более двух (четыре) уровня, для того чтобы определить, какие уровни различаются между собой, было использовано три ортогональных контраста: а) наличие vs. отсутствие коррелята; б) облигаторный vs. факультативный коррелят (при наличии коррелята); в) прямообъектная vs. косвеннообъектная позиция (при отсутствии коррелята).

В модель были включены случайные эффекты: а) испытуемого; б) угла наклона для типа клаузы по испытуемым; в) угла наклона для типа позиции по испытуемым; г) стимула. Прочие случайные эффекты, такие как угол наклона для взаимодействия по испытуемым и угол наклона для типа клаузы по стимулам, не были включены, т. к. при их включении модель не сходилась (использовались рекомендации [Barr et al. 2013] о предпочтительности моделей с максимальным числом случайных эффектов)17. Статистический анализ был осуществлен в статистической среде R с использованием пакета lme4. Степени свободы и p-значения были получены при помощи пакета lmerTest с использованием аппроксимации по методу Кенварда – Роджера или Саттертуэйта.

3.2. Результаты

3.2.1. Общие результаты

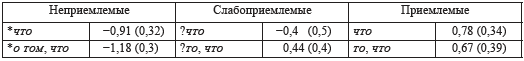

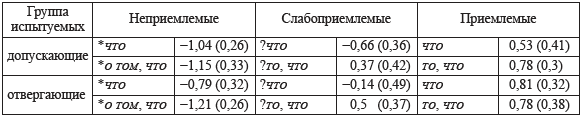

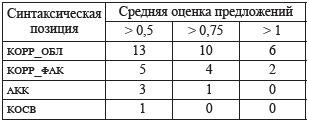

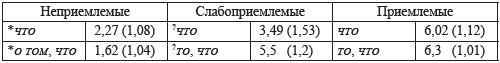

Для начала рассмотрим средние оценки филлеров, которые приведены в таблице 1 (ненормализованные оценки приводятся в таблице 6 в Приложении А). Эти оценки далее будут выступать в качестве точки отсчета для экспериментальных предложений. Как видно из таблицы, изначальное деление филлеров на три группы вполне соответствует полученным оценкам. Неприемлемые предложения в среднем получили оценку, близкую к −1. Такую оценку, по данным [Sprouse et al. 2016; Kush et al. 2017], обычно получают предложения с серьезными грамматическими нарушениями (например, выносами из «сильных островов»). Отметим, что ненормативное о том, что (14b) получило более низкий балл (−1,18), чем абсолютно неприемлемые предложения с опущенным облигаторным коррелятом (−0,91), см. (14a). Приемлемые предложения в среднем получили оценку 0,73, которая в работах по экспериментальному синтаксису обычно соответствует грамматичным предложениям, осложненным факторами обработки (например, дистантным вопросительным выносом). Слабоприемлемые предложения в среднем получили оценку, близкую к нулю.

Таблица 1. Средняя нормализованная оценка филлеров (со стандартным отклонением)

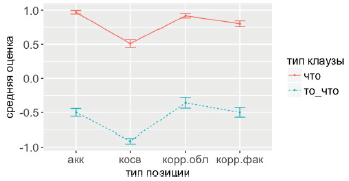

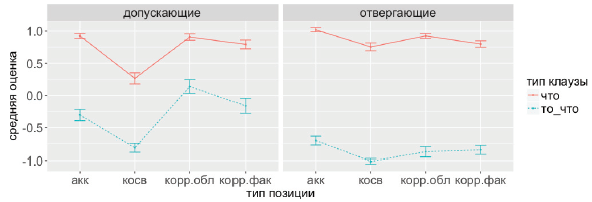

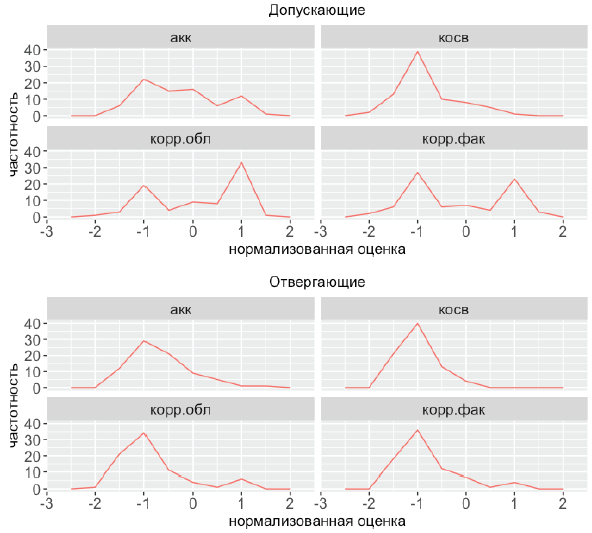

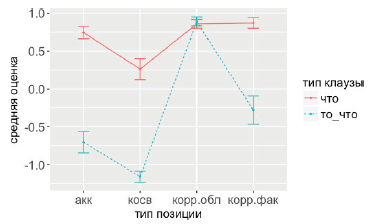

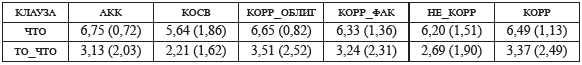

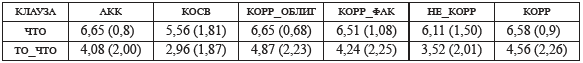

Средние оценки для комбинаций различных экспериментальных условий (с учетом дополнительного контраста между предложениями с коррелятом и без коррелята — отделены двойной вертикальной чертой) даны в таблице 2 (ненормализованные оценки приводятся в таблице 7 в Приложении А). Как можно видеть, самую низкую оценку, сопоставимую с оценкой неграмматичных филлеров, получило ненормативное то что в косвеннообъектной позиции (−0,91), в то время как в остальных позициях его оценка варьирует в пределах от −0,5 до −0,36 и сопоставима с оценкой слабоприемлемых филлеров (с опущением коррелята). Любопытно, однако, что в косвеннообъектной позиции нормативный союз также получил достаточно низкую оценку (0,51), ср. оценку 0,8–0,97 для остальных позиций. Таким образом, можно ожидать, что низкая оценка то что в косвеннообъектной позиции объясняется относительно меньшей приемлемостью этой позиции для изъяснительного союза в целом, а не исключительно для ненормативного то что. Действительно, как видно из диаграммы, изображенной на рисунке 1, «впадина» на нижнем графике (для ненормативного то что) в косвеннообъектной позиции почти точно отражает впадину на верхнем графике (для нормативного союза).

Таблица 2. Средняя нормализованная оценка экспериментальных условий (со стандартным отклонением)

Рис. 1. Средняя (нормализованная) оценка экспериментальных условий

Анализ смешанной регрессионной модели дал следующие результаты. Был обнаружен основной эффект типа клаузы, заключающийся в том, что ненормативное то что в целом получает более низкие оценки (Estimate = −1,37, SE = 0,05, F = 641, p < 0,001)18. Также был получен основной эффект типа позиции (F = 8,7, p = 0,002), при этом из трех контрастов значимым оказался только контраст между прямообъектной и косвеннообъектной позицией, отражающий большее предпочтение первой (Estimate = 0,23, SE = 0,05, t = 4, p < 0,001). Это можно видеть по большему наклону линий на центральной панели на рисунке 2, чем на двух других панелях. Взаимодействие оказалось незначимым (F = 1,92, p = 0,12), что можно видеть по тому, что линии, соответствующие ненормативному то что и нормативной клаузе, почти параллельны на обоих рисунках.

Рис. 2. Средняя (нормализованная) оценка для контрастов

3.2.2. Обсуждение общих результатов

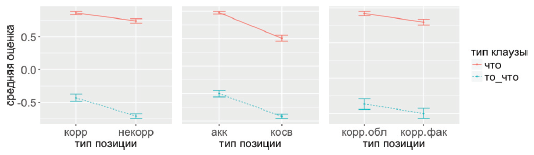

Полученные результаты частично подтверждают гипотезу о различиях в приемлемости ненормативного то что в зависимости от синтаксической позиции, из которой исходят Сердобольская и Егорова. Однако, во-первых, эти различия были обнаружены только для контраста между прямообъектной и косвеннообъектной позицией, что соответствует гипотезе (12a). Контрасты, связанные с противопоставлением позиций при корреляте и без коррелята (гипотеза (12b)), а также с противопоставлением факультативных и облигаторных коррелятов (гипотеза (12c)), оказались незначимы, при этом результаты для первого контраста не соответствуют предсказанному направлению (примеры с коррелятом получили более высокие оценки). Во-вторых, принципиально, что эти различия оказались одинаковыми для ненормативного то что и нормативного союза, что, по всей видимости, является следствием того, что носители предпочитают в косвеннообъектной позиции наличие коррелята независимо от типа конструкции. Любопытно отметить, что носители дали сравнительно низкие оценки только трем предикатам в косвеннообъектном условии, тогда как предикат уверен получил оценку, сравнимую с оценкой предикатов в прямообъектном условии, ср. диаграммы рисунка 3. Это, вероятно, связано с высокой частотностью сочетания уверен, что (ср. частотность биграммов в НКРЯ).

Рис. 3. Средняя (нормализованная) оценка по глаголам для прямообъектной и косвеннообъектной позиции

Таким образом, можно заключить, что основная гипотеза эксперимента не подтвердилась, так как не было обнаружено различий во влиянии синтаксической позиции на сентенциальный актант с ненормативным то что и с нормативным союзом. Напротив, степень приемлемости ненормативного то что полностью объясняется наложением двух независимых факторов — общим снижением приемлемости сентенциального актанта в косвеннообъектной позиции, а также ненормативным характером то что. Также не подтвердилась гипотеза о меньшей приемлемости конструкций с коррелятом, из которой исходят Сердобольская и Егорова. В целом результаты эксперимента не дают оснований говорить о влиянии синтаксической позиции на ненормативное то что. Соответственно, в той мере, в которой такое влияние может служить свидетельством в пользу постепенной экспансии ненормативного то что, эксперимент не подтверждает сценарий (13).

Полученные результаты, однако, требуют поправки. Из приведенной литературы, а также из личных наблюдений ясно, что ненормативное то что использует только часть носителей, между тем участники эксперимента не проходили отбора по этому признаку и, следовательно, не было известно заранее, какой процент от выборки будут составлять такие носители. Поэтому нельзя априори отвергнуть гипотезу о том, что отсутствие взаимодействия в результатах объясняется преобладанием в выборке носителей нормативной стратегии, для которых указанное взаимодействие не ожидалось. Соответственно результаты были подсчитаны отдельно для двух групп носителей в зависимости от их оценок ненормативного то что.

3.2.3. Результаты по группам испытуемых

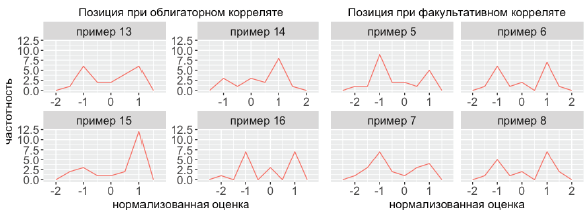

Перед разбиением испытуемых на группы было проанализировано распределение оценок для предложений с ненормативным то что, которое можно видеть на второй панели левой части рисунка 4. Это распределение напоминает бимодальное с одной из вершин, расположенной вокруг −1 и второй, значительно меньшей, расположенной вокруг 1. Такое распределение можно интерпретировать (см., например, [Kush et al. 2017]) как указывающее на наличие двух групп носителей, одна из которых отвергает ненормативное то что (ср. оценку неграмматичных филлеров на левой части рисунка), а вторая, меньшая по объему, его допускает (ср. оценку предложений для экспериментальных предложений со что на первой панели в левой части рисунка). Отметим, что как для экспериментальных предложений со что, так и для обоих типов неграмматичных филлеров наблюдается унимодальное распределение с вершиной вокруг 1 и −1.

Рис. 4. Распределение (нормализованных) оценок для экспериментальных предложений со что и с то что (слева) и двух типов неграмматичных филлеров (справа)

Для того чтобы разделить участников эксперимента на две группы, были подсчитаны их средние оценки предложений с ненормативным то что. Значения полученной величины расположились в промежутке от −1,21 до 0,24 со средним в −0,57 и медианой в −0,61, распределение можно видеть на рисунке 5. Поскольку оно оказалось симметричным, участники были поделены на две равные группы («отвергающие» и «допускающие») по медиане.

Рис. 5. Распределение испытуемых по средней оценке предложений с то что

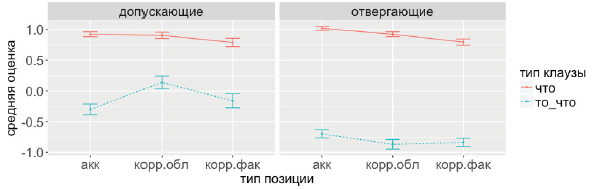

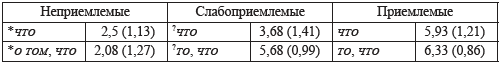

В таблице 3 представлены средние оценки для филлеров по двум группам испытуемых. Как можно видеть, допускающие участники ставят последовательно низкие оценки неприемлемым филлерам. Такой результат говорит о том, что высокие оценки ненормативного то что у этих участников не могут быть объяснены в целом завышенными оценками или неправильным выполнением задания. Более того, можно видеть, что допускающие участники четко придерживаются нормативной грамматики в отношении конструкции с о том, что [Дымарский 2008]. Это означает, что эти участники отличаются именно в отношении ненормативного то что, но не в отношении нормативной грамматики в целом. Интересно также отметить, что допускающие участники в среднем давали более низкие оценки предложениям со что, чем отвергающие участники, для всех трех типов филлеров; это различие статистически значимо (F (1, 76) = 13,66, p < 0,001; F (1, 76) = 28,9, p < 0,001; F (1, 76) = 11,5; p = 0,001)19. Напротив, для предложений с (нормативным) то, что между двумя группами участников различий обнаружено не было. Эти данные согласуются с предположением Сердобольской и Егоровой о том, что у допускающих участников происходит постепенное вытеснение нормативного союза.

Таблица 3. Средняя нормализованная оценка филлеров (со стандартным отклонением) по группам испытуемых

На рисунке 6 представлены графики для средних оценок экспериментальных условий по двум группам. В первую очередь обратим внимание на то, что график для отвергающей группы имеет значительно более плоскую форму. Иначе говоря, мы наблюдаем меньшее варьирование сентенциального актанта в зависимости от синтаксической позиции. Оценка ненормативного то что для этой группы варьировала в пределах от −0,7 до −1,01 (−0,7 (0,6) для прямообъектной позиции, −1,01 (0,39) для косвеннобъектной, −0,87 (0,69) и −0,84 (0,62) для позиции при облигаторном и факультативном корреляте соответственно; в скобках указаны стандартные отклонения). Оценка нормативного что варьировала в пределах от 0,75 до 1,02 (средние оценки для соответствующих позиций: 1,02 (0,28), 0,75 (0,54), 0,93 (0,35) и 0,8 (0,45)). Кроме того, график ненормативного то что для отвергающей группы лежит ниже по оси y. Это соответствует в целом более низким оценкам ненормативного то что для этой группы.

Рис. 6. Средняя (нормализованная) оценка экспериментальных условий по группам испытуемых

Что касается графика для допускающей группы, то, на первый взгляд, он напоминает общий график (см. рис. 1), но с несколько большим наклоном линий. То есть мы можем видеть две почти параллельные кривые с впадиной на месте косвеннообъектной позиции.

В частности, для ненормативного то что все три позиции, кроме косвеннообъектной, получили достаточно высокие оценки, соответствующие филлерам средней приемлемости (0,14 (0,93) и −0,16 (1,01) для позиции при облигаторном и факультативном корреляте и −0,3 (0,78) для прямообъектной позиции), в то время как для косвеннообъектной позиции оценка (0,8 (0,59)) приближается к неграмматичным филлерам. Похожая ситуация наблюдается для ненормативного то что. Здесь также выбивается косвеннообъектная позиция, для которой была получена неожиданно низкая оценка (0,27 (0,77)), в то время как для прямообъектной позиции (0,92 (0,35)) и для позиции при облигаторном (0,91 (0,45)) и факультативном (0,79, (0,6)) корреляте были получены оценки, характерные для приемлемых филлеров.

Однако, если более внимательно приглядеться к графику для допускающей группы, то можно увидеть, что линии для нормативной и ненормативной конструкции не совсем параллельны. Особенно хорошо это заметно, если мы уберем косвеннообъектную позицию, которая создает впадину на графике (см. рис. 6), как показано на левой панели рисунка 7 (ср. график для отвергающей группы на правой панели). На новом графике для допускающей группы отчетливо видно «искривление» нижней прямой, возникающее за счет более высокой оценки ненормативного то что в позиции при облигаторном корреляте и его более низкой оценки в прямообъектной позиции, чем ожидалось бы, если бы наклон нижней прямой примерно повторял наклон верхней. Это наводит на мысль о том, что для допускающей группы имеет место взаимодействие, т. е. синтаксическая позиция неравномерно влияет на нормативную и ненормативную конструкцию.

Рис. 7 Средняя (нормализованная) оценка экспериментальных условий по группам испытуемых без учета косвеннообъектной позиции

Чтобы проверить, будет ли это взаимодействие статистически значимым, была построена регрессионная модель для каждой из групп участников отдельно (фиксированные и случайные эффекты были такие же, как и в общей модели).

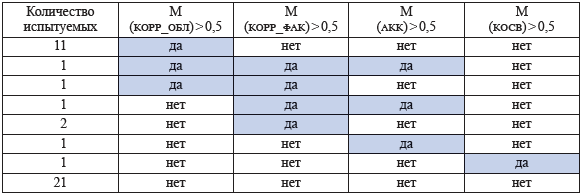

Для отвергающей группы был обнаружен основной эффект типа клаузы (Estimate −1,72, SE = 0,04, F = 1916, p < 0,001) и типа позиции (F = 4,7, p = 0,02), который, как и при общем анализе, затронул контраст между косвеннообъектной и прямообъектной позициями (Estimate = 0,13, SE = 0,05, t = 2,8, p < 0,01). Эффект заключается в том, что косвеннообъектная позиция получает более низкие оценки. Данный эффект можно оценить в 0,27 (= 1,02 – 0,75), как разность между средними оценками для нормативного что при прямообъектном и косвеннообъектном условии. Ни для одного из трех проверявшихся контрастов не было обнаружено значимое взаимодействие (F = 0,66, p = 0,57), как видно по примерно параллельным линиям на правых панелях диаграмм на рисунке 8.

Что касается допускающей группы, то для нее был обнаружен основной эффект типа клаузы (Estimate = −1, SE = 0,06, F = 311, p < 0,001) и основной эффект типа позиции (F = 11,3, p < 0,001). Как и в общем случае, значимость была достигнута только для контраста между косвеннообъектной и прямообъектной позицией, где первая получила более низкие оценки, чем вторая (Estimate = 0,32, SE = 0,08, t = 4,2, p < 0,001); величину эффекта можно оценить в 0,65 (= 0,92 – 0,25). Как можно видеть, этот эффект существенно превышает соответствующий эффект для отвергающей группы (0,27).

Рис. 8. Средняя (нормализованная) оценка для контрастов по группам испытуемых

В отличие от общей модели, было также получено значимое взаимодействие между факторами (F = 3,3, p = 0,02). Взаимодействие обнаруживается для контраста между наличием и отсутствием коррелята (Estimate = 0,15, SE = 0,05, t = −0,28, p = 0,005). Оно заключается в том, что наличие коррелята в целом повышает приемлемость сентенциального актанта, однако это повышение оказывается сильнее для ненормативного то что (−0,01 (0,98) по сравнению с −0,56 (0,74) при отсутствии коррелята), чем для нормативного со- юза (0,85 (0,53), по сравнению с 0,6 (0,68) при отсутствии коррелята). Это можно видеть на левой панели верхней левой диаграммы на рисунке 8.

В соответствии с практикой экспериментального синтаксиса [Sprouse et al. 2016; Kush et al. 2017], сила эффекта взаимодействия может быть оценена с помощью меры «разность разностей», или differences-in-differences (DD), как 0,3 (по формуле DD = −0,01 −(−0,56) − (0,85 – 0,6)). С точки зрения размера эффектов, описанных в литературе по экспериментальному синтаксису, это слабый эффект, однако такой эффект все же встречается для некоторых островных ограничений и кроме того попадает в интервал (DD > 0,25), который используется в [Kush et al. 2017] для операционализации грамматического нарушения. Для двух других контрастов взаимодействие оказалось незначимо, ср. левые панели остальных диаграмм рисунка 8. Чтобы интерпретировать полученное взаимодействие, были проведены попарные сравнения синтаксических позиций на каждом из двух уровней типа клаузы20. Как и ожидалось исходя из графиков на рисунках 7–8, для нормативной конструкции были получены только значимые контрасты между косвеннообъектной позицией и остальными тремя позициями, которые не различались между собой. Для ненормативного то что были также получены аналогичные контрасты, однако также был получен маргинально значимый контраст между прямообъектной позицией и позицией при облигаторном корреляте (p = 0,06), который можно видеть на левой панели рисунка 7. Таким образом, можно утверждать, что более сильный повышающий эффект коррелята на ненормативное то что (по сравнению с нормативным союзом) для допускающих носителей связан с тем, что у этих носителей ненормативное то что получило более высокие оценки в позиции облигаторного коррелята, чем в прямообъектной позиции.

3.2.4. Обсуждение результатов по группам испытуемых

Ключевой результат анализа результатов эксперимента по группам испытуемых состоял в том, что был обнаружен эффект синтаксической позиции на ненормативное то что для тех участников, которые давали более высокие оценки ненормативному то что (допускающая группа). Этот эффект состоял в следующем. Конструкции с коррелятом в целом (независимо от позиции) оценивались допускающими участниками выше, чем конструкции без коррелята. Однако для ненормативной конструкции этот эффект был сильнее за счет того, что ненормативное то что оценивалось выше в позиции при облигаторном корреляте, чем в прямообъектной позиции, тогда как для нормативной конструкции обе позиции оценивались одинаково.

Этот результат прямо противоречит гипотезе Сердобольской и Егоровой, согласно которой конструкции с коррелятом должны оцениваться ниже, чем конструкции без коррелята (см. (12b)). Поскольку именно на этой гипотезе основан предлагаемый этими исследователями сценарий грамматикализации ненормативного то что (в соответствии с которым конструкции с коррелятом представляют собой более поздний этап грамматикализации, см. (13)), полученный результат заставляет пересмотреть ту часть сценария, которая касается экспансии то что с топикальных конструкций на все остальные.

Также важно отметить, что эксперимент не выявил эффекта факультативности / облигаторности коррелята (ср. гипотезу в (12c)). Кроме того, эффект косвеннообъектной позиции (гипотеза в (12a)) оказался общим для обоих типов конструкций и не привел к взаимодействию21, любопытно однако, что этот эффект оказался значительно более сильным для допускающей группы участников, чем для отвергающей.

4. Возможный сценарий экспансии ненормативного то что

Для интерпретации полученных в ходе эксперимента результатов необходимо ответить на следующие вопросы: 1) Чем объясняется бóльшая приемлемость ненормативного то что в позиции при облигаторном корреляте, чем в прямообъектной позиции, для допускающей группы участников? 2) Чем можно объяснить a) (независимый) эффект косвеннообъектной позиции и б) его бóльшую величину для допускающей группы? 3) Связаны ли между собой эти два эффекта?

Начнем с вопроса (1). Как было показано выше (см. рисунки 6–7), для допускающей группы ненормативное то что при облигаторном корреляте в среднем получает оценку, близкую к 0, что соответствует филлерам средней приемлемости. Теоретически такая ситуация могла возникнуть либо оттого, что допускающие участники в целом оценивают такие примеры как слабоприемлемые (оценка 0) (Сценарий А); либо оттого, что среди допускающих участников есть подгруппа тех, кто оценивает такие примеры как полностью приемлемые (оценка 1), и подгруппа тех, кто оценивает такие примеры как неприемлемые (оценка −1), в результате чего средняя оценка является артефактом усреднения двух оценок (Сценарий Б).

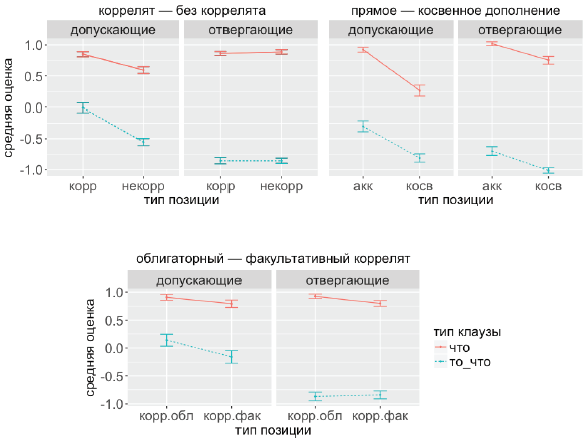

Чтобы определить, какая из двух ситуаций имеет место, рассмотрим распределение оценок ненормативного то что для допускающей группы участников в позициях при корреляте, которые показаны на нижних панелях верхней диаграммы на рисунке 9 (с. 30). Как можно видеть, распределение на графиках отчетливо бимодально с двумя вершинами со средними 1 и −1, в то время как для прямообъектной и косвеннообъектной позиций бимодальность почти или совсем не выражена. Также отметим, что отчетливая бимодальность не наблюдается и для отвергающей группы (см. нижнюю диаграмму). Все это, по всей видимости, означает, что в допускающей группе участников выделяются две подгруппы, одна из которых оценивает ненормативное то что в позиции при корреляте как приемлемое, а другая — как неприемлемое (при этом для конструкций с облигаторным коррелятом первая группа преобладает).

Отметим, что подобные две подгруппы среди допускающей группы можно видеть и на графиках для отдельных примеров для позиции при корреляте, как показано на рисунке 10 (с. 30) (за исключением примеров 14 и 15), из чего следует, что бимодальность распределения для конструкций с коррелятом не сводится к различию между примерами, иллюстрирующими данные конструкции.

Таким образом, можно заключить, что повышение приемлемости ненормативного то что в позиции при корреляте для допускающей группы участников действительно связано с наличием в этой группе подгруппы, для которой такие примеры приемлемы.

Чтобы идентифицировать эту подгруппу, для 39 испытуемых из допускающей группы были подсчитаны средние оценки ненормативного то что для позиций при факультативном и облигаторном корреляте (а также для сравнения для двух других позиций). Была выявлена подгруппа из 13 участников (далее «активные носители (ненормативного то что)»), которые в среднем оценивали ненормативное то что при облигаторном корреляте на 0,5 и выше, из которых шесть участников дали оценки выше 1 и 10 участников выше 0,7522. Была также выявлена аналогичная подгруппа для позиции при факультативном корреляте, которая оказалась меньшей по объему (пять человек). Для прямообъектной и косвеннообъектной позиций соответствующие подгруппы еще менее значительны, как по объему (три и один человек соответственно), так и по величине средних оценок. Полученные значения приведены в таблице 4.

Рис. 9. Распределение оценок ненормативного то что по синтаксическим позициям для допускающей (верхняя диаграмма) и отвергающей групп

Рис. 10. Распределение оценок по примерам для позиций при корреляте (нижняя диаграмма) для допускающей группы

Таблица 4. Количество испытуемых (допускающей группы) по величине средней оценки ненормативного то что для четырех синтаксических позиций

Далее были проанализированы отношения включения между множествами испытуемых из таблицы 4 на предмет наличия импликативной иерархии. Результаты этого анализа отражены в таблице 5. Как можно видеть, принадлежность участника к подгруппе активных носителей не предопределяет его принадлежности к другим подгруппам. Иначе говоря, те, кто дает более высокие оценки ненормативному то что в позиции при облигаторном корреляте, не обязательно демонстрируют сходное поведение для других позиций (впрочем, для надежного вывода необходимо большее количество данных). Это впечатление в целом подтверждается анализом корреляций для средних оценок ненормативного то что в разных позициях (для участников допускающей группы). Оценки для позиции при облигаторном корреляте отрицательно коррелировали с оценками для прямообъектной и косвеннообъектной позиции (r = −0,48, p = 0,01; r = −0,42, p < 0,01 соответственно; обе позиции также коррелировали между собой: r = 0,40, p = 0,01) и не коррелировали с оценками для позиции при факультативном корреляте.

Таблица 5. Распределение испытуемых (допускающей группы) по величине средней оценки ненормативного то что в четырех синтаксических позициях

Исходя из этих данных достаточно высокая степень приемлемости ненормативного то что в позиции при облигаторном корреляте может объясняться присутствием в допускающей группе ярковыраженной подгруппы активных носителей, составляющих ее треть (N = 13), для которой ненормативное то что оказывается полностью приемлемым в этой позиции (то есть имеет место Сценарий Б). Поскольку для прямообъектной позиции такая подгруппа значительно менее выражена, общее повышение приемлемости ненормативного то что для допускающей группы (по сравнению с отвергающей) оказывается неравномерным, с заметным креном в сторону позиции при облигаторном корреляте, что и приводит к наблюдаемому в эксперименте взаимодействию (что касается позиции при факультативном корреляте, то соответствующее взаимодействие не наблюдается за счет большего объема подгруппы, для которой ненормативное то что в соответствующей позиции приемлемо).

Вернемся к вопросу (1): чем можно объяснить наличие особой подгруппы активных носителей, для которых ненормативное то что полностью приемлемо в позиции при облигаторном корреляте, но не в остальных позициях? Следует сразу оговориться, что предлагаемое ниже объяснение будет с необходимостью спекулятивно в силу отсутствия диахронических данных.

Особенность позиции при облигаторном корреляте в том, что при ней, как правило, хотя и не всегда, имеется пауза между коррелятом и последующей клаузой с союзом что [Коротаев 2013], ср.: Проблема состоит в том, / что сегодня выходной. Для сравнения, для прямообъектной и косвеннообъектной позиции такая пауза значительно менее естественна, ср.: ??Маша думает (надеется), / что получит первый приз. Наличие этой паузы в конструкции с облигаторным коррелятом могло сблизить клаузу со что после коррелята с топикальными употреблениями то что, в которых также имеется просодически автономная клауза, и таким образом привести к аналогическому выравниванию. Соответственно, допуская, что экспансия то что началась с топикальных конструкций, как предлагается Сердобольской и Егоровой, естественно ожидать, что следующим ее этапом стала именно позиция при облигаторном корреляте (вопреки сценарию в (13)). В результате этого возникла группа активных носителей, для которых то что в этой позиции полностью нормативно. Именно эта группа была выявлена в эксперименте.

Можно предположить, что при дальнейшем развитии ненормативное то что у части активных носителей перешло на те конструкции, в которых пауза перед сентенциальным актантом отсутствует, в том числе в прямообъектной и косвеннообъектной позиции. Насколько можно судить, этот процесс начался как минимум 20 лет назад [Егорова 2018] и теоретически должен был привести к возникновению новой группы носителей (подмножеству активных носителей), для которых такие конструкции полностью приемлемы. Тем не менее в эксперименте не удалось выявить такую группу. Возможно, сказался небольшой объем выборки (N = 78). Но возможно и другое, более интересное, объяснение.

Естественно ожидать, что конструкции с нормативным союзом в прямообъектной и косвеннообъектной позиции в целом значительно более частотны в узусе (в плане как частотности токенов, так и частотности типов), чем соответствующие конструкции в позиции при корреляте. Можно предполагать, что высокая частотность нормативной конструкции для этого контекста не дала распространиться новой конструкции благодаря «эффекту консервации» (conserving effect) (см. обсуждение английских неправильных глаголов в [Bybee 2006] и другие примеры). Если эта идея верна, то эффект консервации будет сдерживать экспансию ненормативного то что на прямообъектную и косвеннообъектную позиции, препятствуя возникновению соответствующей (под)группы носителей. Однако в таком случае можно ожидать, что возникнет группа носителей, которая будет употреблять / оценивать соответствующие конструкции непоследовательно. Таким образом, наличие группы активных носителей для позиции при облигаторном корреляте и отсутствие такой группы для прямообъектной позиции и объясняет наблюдаемое в эксперименте взаимодействие (вопрос (1)).

Различия в частотности конструкций с коррелятом и без коррелята могут также объяснить, почему, при том что экспансия ненормативного то что началась именно с конструкции при корреляте, мы чаще наблюдаем ненормативное то что в прямообъектной / косвеннообъектной позиции. Дело в том, что если конструкции с сентенциальным актантом в прямообъектной / косвеннообъектной позиции в целом значительно превышают конструкции с сентенциальным актантом в позиции при корреляте, то употребления ненормативного то что в конструкциях первого типа могут встречаться чаще, даже при том, что носители первой конструкции употребляют ее непоследовательно и являются лишь подмножеством носителей второй конструкции, для которых она полностью приемлема23.

Предложенный сценарий подкрепляется следующим соображением. Как мы видели выше, оценки ненормативного то что в позиции при облигаторном корреляте отрицательно коррелируют с оценками в прямообъектной / косвеннообъектной позиции. Эти данные получают объяснение в рамках предложенной «просодической гипотезы». Поскольку экспансия ненормативного то что, по гипотезе, была изначальна завязана на просодическую автономию сентенциального актанта и при этом частотность прямообъектных и косвеннообъектных позиций не дает ему полностью распространиться на конструкции с просодически неавтонономным сентенциальным актантом, можно ожидать, что для активных носителей за ненормативным то что постепенно закрепляется свойство просодической автономности, что и объясняет наблюдаемую отрицательную корреляцию. Что касается конструкций с факультативным коррелятом, то здесь корреляция не обнаруживается, поскольку их просодический статус менее очевиден: благодаря наличию коррелята сентенциальный актант в принципе может быть просодически автономным, однако такие конструкции, как кажется, не вполне естественны без специальной фокусной частицы, ср.: Маша хвастается ?(именно) тем, / что получит первый приз.

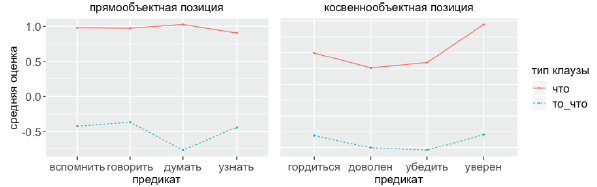

Другим соображением в пользу предложенного сценария может служить следующий факт. Обратим внимание, что в позиции при облигаторном корреляте сентенциальный актант может, но не должен быть просодически автономным, ср.: OKПроблема состоит в том, что сегодня выходной (без паузы между то и что). Если выбор ненормативного то что обусловлен просодической автономией сентенциального актанта, то в таких контекстах активные носители в принципе должны одинаково допускать как нормативный, так и ненормативный вариант (в зависимости от того, имеется ли фокус на корреляте). Если мы посмотрим на график средних оценок для активных носителей на рисунке 11, то увидим, что в позиции при облигаторном корреляте активные носители действительно дают одинаковые оценки нормативному и ненормативному варианту, при том что для всех остальных позиций мы видим различия в приемлемости.

Рис. 11 Средняя (нормализованная) оценка экспериментальных условий для «активных носителей»

Потенциальное возражение против предложенной гипотезы заключается в том, что суждения о приемлемости, полученные в эксперименте, отражают не реальную языковую систему носителей, а знание прескриптивной нормы (интерес к которой у студентов-филологов легко ожидается)24. Иначе говоря, могло оказаться так, что участники ставили низкие оценки ненормативному то что в прямообъектной позиции, при этом будучи его активными носителями. Такую ситуацию несложно представить, и она описывается в известной работе У. Лабова, посвященной суждениям носителей афроамериканского варианта английского языка [Labov 1996]. В таком случае оценки ненормативного то что в прямообъектной позиции могли оказаться «заниженными», что могло стать причиной обнаруженного взаимодействия. При таком сценарии, однако, остается неясным, почему оценки ненормативного то что в позиции при облигаторном (и факультативном) корреляте также не снизились. Быть может, носители с большей вероятностью осознают прескриптивное правило относительно конструкций без коррелята (поскольку они частотнее), чем относительно конструкций с коррелятом, поэтому «занижение» оценок конструкций с коррелятом становится менее последовательным. Но тогда непонятно, почему оценки ненормативного то что для прямообъектной / косвеннообъектной позиции тем ниже, чем выше оценки при облигаторном корреляте (см. отрицательную корреляцию выше). Так или иначе, «прескриптивное объяснение» имеет право на существование и его предстоит более систематически проконтролировать в последующих исследованиях.

Подводя итог, можно заключить, что предложенная просодическая гипотеза и соответствующий сценарий экспансии ненормативного то что дает ответ на вопрос (1). Очевидно, однако, что данная гипотеза имеет предварительный характер и требует проверки экспериментальными и корпусными данными.

Перейдем к вопросам (2) и (3), которые касаются меньшей приемлемости сентенциального актанта (безотносительно к конструкции) в косвеннообъектной позиции (ср. доволен, что…) по сравнению с прямообъектной (думаю, что…), а также большей величины этого эффекта для допускающей группы участников.

В первую очередь надо отметить, что в нормативной грамматике в косвеннообъектной конструкции отсутствие коррелята факультативно (ср. доволен (тем), что…). Вместе с тем, конструкции без коррелята по крайней мере для некоторых глаголов могут иметь разговорный оттенок 25. Это, вероятно, связано с тем, что коррелят «избыточно» маркирует (лексически заданную) модель управления глагола, в результате чего опущение коррелята может восприниматься как атрибут разговорного регистра, для которого такого рода опущения естественны. Учитывая, что эксперимент на оценку может подталкивать участников к использованию более формального регистра, можно ожидать снижение приемлемости для таких конструкций. Это подтверждается другими экспериментами, в которых также был получен повышающий эффект коррелята в косвеннообъектной позиции [Князев 2017; 2018], независимо от большей частотности конструкций без коррелята26. Для прямообъектной позиции это снижение не возникает или оказывается слабее, поскольку в нормативной грамматике (которой следовало большинство участников эксперимента) в нейтральном контексте допускается только конструкция без коррелята. Однако, почему «эффект недостающего коррелята» оказался сильнее для допускающих участников и как именно он связан с большей приемлемостью ненормативного то что при облигаторном корреляте, чем в прямообъектной позиции (вопросы (2б)–(3)), пока остается неясным.

26. Например, по данным [Князев 2018], носители предпочитают наличие коррелята при глаголе намекать при том, что в НКРЯ (дата обращения: ноябрь 2018 г.) примеры без коррелята встречаются чаще (526 vs. 188 вхождений без предварительной вычитки). Автор благодарен анонимному рецензенту за указание на эту проблему.

Заключение

Главной целью этой статьи было выявление дистрибутивных свойств «нового изъяснительного союза» (ненормативного то что) в русском языке по данным эксперимента на вынесение суждений о приемлемости. Основной задачей было уточнить характер влияния синтаксической позиции на приемлемость / частотность ненормативного то что. Проверялось влияние: а) прямообъектной / косвеннообъектной позиции; б) наличия / отсутствия коррелята и в) его облигаторности / факультативности. Такое влияние, в первую очередь (б), ранее отмечалось в работах [Егорова 2018; Сердобольская, Егорова 2019] и, в частности, служило важным аргументом в пользу предлагаемого авторами сценария грамматикализации / экспансии ненормативного то что, в соответствии с которым ненормативное то что в позиции при корреляте (состоит в том, то что) представляет собой более поздний этап грамматикализации, чем прямообъектная позиция (считает, то что). Целью эксперимента было проверить, будет ли приемлемость ненормативного то что зависеть от синтаксической позиции и — ключевым образом — будет ли это различие (при его обнаружении) специфичным именно для нового союза или оно будет объясняться общими дистрибутивными свойствами изъяснительных сентенциальных актантов в русском языке (иначе говоря, будет ли тип позиции взаимодействовать с типом конструкции). В последнем случае обнаруженные дистрибутивные различия, скорее всего, являются результатом «наследования» дистрибутивного профиля нормативной конструкции и не могут служить аргументом в пользу постепенной экспансии.

Результаты эксперимента были проанализированы двумя способами: для всех участников одновременно и с разбиением участников на две группы по величине средних оценок ненормативного то что. При общем анализе в ходе эксперимента обнаружен эффект синтаксической позиции, заключающийся в более высоких оценках для сентенциального актанта в позиции прямого дополнения, чем в позиции косвенного дополнения (как и ожидалось исходя из данных [Егорова 2018; Сердобольская, Егорова 2019]). Однако этот эффект одинаково наблюдался как для нормативной конструкции, так и для ненормативного то что. Таким образом, взаимодействие между типом позиции и типом оформления актанта обнаружено не было. Также не был подтвержден эффект наличия коррелята и его облигаторности. При анализе по группам испытуемых был также получен эффект прямообъектной позиции (для обеих групп), но был дополнительно обнаружен эффект взаимодействия для группы участников с более высокими оценками ненормативного то что. Эффект заключается в том, что наличие коррелята в конструкции повышает приемлемость ненормативного то что сильнее, чем приемлемость нормативного союза. Было показано, что эффект возникает за счет того, что оценки ненормативного то что в позиции при облигаторном корреляте выше, чем соответствующие оценки в прямообъектной позиции. Было высказано предположение (подкрепленное анализом данных), что причиной этого эффекта является наличие небольшой подгруппы участников, для которых то что в позиции при облигаторном корреляте полностью приемлемо.

Для объяснения полученных результатов была сформулирована гипотеза, согласно которой распространение то что на собственно ненормативные контексты началось именно с позиции при облигаторном корреляте за счет ее просодического сходства с топикальными употреблениями, которые изначально запустили процесс реанализа и дальнейшей экспансии то что [Егорова 2018; Сердобольская, Егорова 2019]. Если эта гипотеза верна, то она позволяет уточнить сценарий грамматикализации ненормативного то что, предложенный Н. В. Сердобольской и А. Д. Егоровой (согласно которому употребления при корреляте не непосредственно следовали за топикальными употреблениями, а являются позднейшим этапом экспансии конструкции). Однако предложенная просодическая гипотеза безусловно нуждается в дальнейшей проверке.

Приложение А. Таблицы 6-9

Таблица 6. Ненормализованные оценки филлеров (со стандартным отклонением): все испытуемые

Таблица 7. Ненормализованные средние оценки экспериментальных условий (со стандартным отклонением): все испытуемые

Таблица 8. Ненормализованные оценки филлеров (со стандартным отклонением): допускающая группа

Таблица 9. Ненормализованные средние оценки экспериментальных условий (со стандартным отклонением): допускающая группа

Приложение Б. Экспериментальные предложения

1a Она вспомнила, что ей завтра надо идти к зубному.

1b Она вспомнила, то что ей завтра надо идти к зубному.

2a Маша узнала, что ее подруга уже давно беременна.

2b Маша узнала, то что ее подруга уже давно беременна.

3a Он думал, что в его жизни скоро все изменится.

3b Он думал, то что в его жизни скоро все изменится.

4a Эксперты говорят, что цены на жилье скоро упадут.

4b Эксперты говорят, то что цены на жилье скоро упадут.

5a Катя сомневается в том, что будет работать по специальности.

5b Катя сомневается в том, то что будет работать по специальности.

6a Он признался в том, что так и не закончил университет.