- Код статьи

- S086904990013053-0-1

- DOI

- 10.31857/S086904990013053-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 6

- Страницы

- 103-112

- Аннотация

В массовом общественном сознании современной России доминирует скептическое отношение к общественным (социальным) и гуманитарным наукам и образованию. Финансирование социогуманитарных исследований осуществляется по остаточному принципу, а в сфере высшего образования гуманитарные и социальные направления подготовки отнесены к наиболее дешевым для федерального бюджета образовательным программам. В статье описаны истоки российской деформации отношения политических и деловых (бизнес) элит к социогуманитарному знанию. Используя методы исторической ретроспективы, автор предлагает гипотезу о мотивации торгово-промышленных корпораций к развитию науки и образования. На основе многолетнего опыта в сфере управления наукой и образованием рассмотрены взаимосвязи между спросом со стороны общества и граждан на различные специальности, стоимостью образования, выявляются роль, значение и функционал социогуманитарного знания в современных условиях.

- Ключевые слова

- наука, образование, бизнес, человек, общество, государство, финансирование, перспективы

- Дата публикации

- 29.12.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 2251

В советский период истории России сложилась уникальная модель организации и управления, координации и планирования научных исследований, подготовки кадров высшей квалификации, решения научных и управленческих задач предприятий всех отраслей экономики. В условиях государственного планирования и отсутствия “рыночных” инструментов взаимоотношения между наукой, образованием и так называемым “реальным сектором экономики” регулировались централизованно1.

Можно утверждать, что вся страна функционировала в режиме огромной мультинациональной мегакорпорации, где руководство страны фактически выступало “топ-менеджментом” многофункциональной тотальной компании. Формирование данного феномена связано с представлениями советских коммунистических лидеров первой трети ХХ в. о том, что все капиталистические предприятия и капиталисты стремятся к монополизации рынков, а государственные институты обслуживают интересы крупного капитала. Построенный на основе философских и концептуально-идеологических трудов отцам-основателям коммунистического движения закономерным представлялся этап “империализма” как высшей стадии развития капитализма [Ленин 1967, с. 299‒426].

С учетом подобных социально-политических и экономических представлений казалось логичным изъятие частной собственности в пользу государства, которое в дальнейшем должно было действовать в интересах всего народа, а не конкретных собственников. Многие формы управления страной стали приобретать корпоративный характер, в котором существует свой генеральный директор (в реалиях периода СССР — Генеральный секретарь ВКП(б)/КПСС), совет директоров (Политбюро), служба безопасности (весь силовой блок, включая органы государственной безопасности), подразделения планирования экономической деятельности (Госплан), научно-исследовательские подразделения R&D (Академия наук СССР и различные отраслевые научно-исследовательские институты), система подготовки кадров (высшие учебные заведения разного профиля) и т. д.

В столь специфических условиях государство фактически становилось централизованной корпорацией, в которой собиралась и анализировалась самая разнообразная информация. На ее основе руководство государства-корпорации принимало решения о том, где необходимо открывать предприятия, где размещать научно-исследовательские институты и образовательные заведения, какие кадры и ресурсы куда направлять, каковы условия оплаты труда и занятости работников, что и как развивать и поддерживать. Кроме того, определялись приоритетные направления развития по отраслями и страны в целом2.

Социогуманитарное знание оказывалось в достаточно сложном положении, так как единственно верным “учением” признавались положения марксизма-ленинизма. Гуманитарные и социальные науки обязаны были подтверждать и научным образом обосновывать решения партии и правительства, пропагандировать преимущества советской модели устройства государства и общества, доказывать на основе исторического опыта и текущего состояния неизбежность построения социализма во всем мире. После отмены 6 статьи Конституции СССР в 1989 г. и полного отказа от государственного планирования стали происходить радикальные изменения во всех сферах жизни страны и ее граждан, начался процесс полной трансформации всей социально-политической и экономической модели. В области социогуманитарного знания были сняты все ограничения и наступил период свободного развития. Однако в обществе все еще сохранялись стереотипы о второстепенном и идеологическом характере социальных и гуманитарных наук, некой “второсортности” социогуманитарного образования [Соловей 2005].

Несмотря на дефицит финансирования и скептическое отношение отечественных элит к социогуманитарному знанию, за последние 30 лет наблюдаются положительные изменения, проявившиеся в возрождении и появлении многих научных школ, активном вовлечении российских ученых-гуманитариев, в том числе и талантливой молодежи, в мировую науку. [Гохберг, Городникова, Китова 2011]. Вместе с тем при определенных попытках развития междисциплинарных подходов и даже частичной конвергенции по-прежнему сохраняется обособленность и нередко противопоставление отдельных гуманитарных или общественных наук и дисциплин своим ближайшим “сородичам” [Ковальчук 2011; Kovalchuk 2011].

В условиях обострения геополитического противостояния и усиления глобальной конкурентной борьбы после августа 2008 г., при возникновении новых “гибридных” форм ведения войны, резком росте противостояния и уровня конфликтности в информационном поле политические элиты России и других постсоветских стран все больше приходят к пониманию важного значения социогуманитарного знания и связанных с ним технологий3. Тем не менее в целом еще отсутствует устойчивое понимание функционала, инструментария и перспектив применения социогуманитарного знания и связанных с ним технологий на практике.

С начала 2000-х гг. регулярно анализировались нормативно-правовые документы федерального уровня, направленные на реформирование системы управления наукой и высшим образованием в Российской Федерации. Помимо критического сравнения правовой и финансово-экономической базы, особое внимание уделялось изучению концепций и планов долгосрочного развития науки, высшего образования и бизнеса. Сравнивались модели управления и принятия решений в научно-образовательной сфере не только в России, но и в странах ЕС, СНГ, ЕАЭС и др.

В рамках проведения исследований по теме использовался метод контент-анализа многочисленных нормативно-правовых документов федерального и субъектного уровней как законодательной, так и исполнительной ветвей власти. К сожалению, можно констатировать, что при разработке и реализации федеральных и ведомственных целевых программ, государственных программ и национальных проектов, многочисленных концепций, стратегий и программ развития во многом доминировали индивидуальные взгляды и особенности их авторов на прошлое, настоящее и будущее Российской Федерации.

В отсутствие общественного консенсуса по ключевым вопросам нередко одновременно существовали и пытались реализовываться методически взаимоисключающие подходы. При этом социогуманитарному знанию в большинстве случаев отводилось и отводится вспомогательная и второстепенная роль. В частности, одна из самых серьезных попыток концентрации государственных ресурсов и определении приоритетов для научных ответов на большие вызовы была предпринята при подготовке Стратегии научно-технологического развития России, но и там социальные и гуманитарные науки не отнесены к перспективным направлениям, а только упоминается необходимость учета их методов.

В общей сложности за последние 15 лет проводилось экспертное интервьюирование более 100 руководителей высшего и среднего звена в сферах управления наукой, высшим образованием и бизнесом с целью выявить их взгляды на роль и значение социогуманитарного знания. Сбор и анализ данной специфической информации был связан с профессиональной деятельностью автора статьи в области подготовки многочисленных научных мероприятий, координации научных и научно-образовательных проектов, руководством исполнения государственных контрактов по заказу ряда федеральных органов исполнительной власти.

В данной статье акцент прежде всего сделан на определение роли и значения социогуманитарного знания для развития науки и техники, планирования подготовки кадров, прогнозирования наиболее перспективных и приоритетных продуктов и/или услуг в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые тезисы и результаты исторических исследований выносились на обсуждение ученых и исследователей в форме докладов и сообщений на междисциплинарных научных мероприятиях, а также были опубликованы в рецензируемых научных средствах массовой информации [Фомин-Нилов 2018].

Процесс трансформации Российской Федерации от советского государства-корпорации к современной, правовой и демократической стране привел к непрерывному реформированию таких важнейших и ключевых для устойчивого развития любого государства и общества сфер, как наука и высшее образование [Яковлева 2017, с. 144‒152]. В новых политических и экономических условиях очевидно назрела необходимость отказаться от советской модели, где задачи ставились централизованно и ресурсы выделялись директивным способом.

Одновременно произошло разрушение управленческих и логистических цепочек, а многие ключевые элементы системы были ликвидированы. При этом управленческая культура в среднем по стране оказалась достаточно инертной и консервативной, препятствующей как переходу к ускоренной модернизации науки и образования, так и формированию новой модели взаимодействия науки, образования и бизнеса.

В результате наступил глубокий кризис в сфере генерации нового знания, резко сократились возможные пути внедрения и применения результатов научных исследований в реальном секторе экономики, а торгово-промышленные и финансовые круги во многом стали воспринимать науку и высшее образование в качестве бессмысленной социальной нагрузки.

Во многом интуитивно и без должного уровня экспертно-аналитической проработки рассчитывается оптимальная модель, позволяющая повысить эффективность и конкурентоспособность отечественного сектора науки и высшего образования. Методом проб и ошибок определяются условия для коммерциализации результатов исследований, появления новых рынков товаров и услуг или усиления позиций на существующих. Заодно идет активный поиск баланса между бюджетными и внебюджетными источниками финансирования науки и высшего образования [Мельников 2012, с. 47‒61].

В настоящее время существующую модель можно охарактеризовать как гибридную, в которой сочетаются элементы тотального государственного планирования и прогнозирования с современными финансово-экономическими и правовыми инструментами, позволяющими получать ответы на большие вызовы. Подобная дихотомия не только препятствует устойчивому развитию науки и высшего образования, а скорее делает невозможным их прогрессивное развитие в XXI в. К 2012 г. стало очевидным разновекторное движение и наличие глубоких противоречий системы не только на уровне управления, но и культуры научно-образовательной деятельности, что в конечном счете и привело к реформе Российской академии наук в 2013 г. [Фомин-Нилов 2012; Фурсенко 2014].

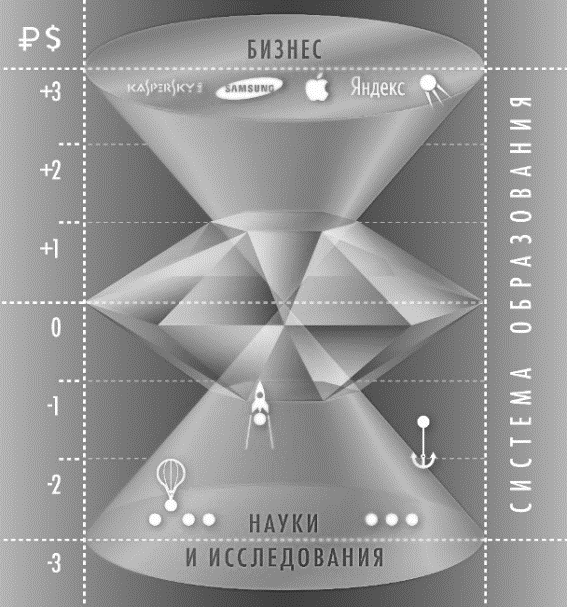

На основе многолетнего наблюдения за процессами реформирования в сфере науки и высшего образования, попытками коммерциализации науки и привлечения “бизнеса”, общественно-политическими рефлексиями о необходимом проведении исследований и реализации образовательных программ на мировом уровне возникла авторская гипотеза о взаимосвязях фундаментальной науки, высшего образования и бизнеса, которую можно визуализировать следующим образом, и в настоящее время она имеет условное название “линза социогуманитарного знания”: (см. рис.).

Рис. 1. Линза социогуманитарного знания: наука-образование-бизнес

Левая шкала рисунка представлена условными финансовыми показателями, где наверху в плюсовой зоне размещен бизнес, который оценивается показателями доходности, прибыльности и маржинальности, а внизу в минусовой зоне расположены наука и исследования, где применяются иные критерии для оценки эффективности и результативности. При этом система образования ― связующее звено, где осуществляется подготовка кадров как для бизнеса, так и науки.

С точки зрения современной экономической науки лучшим, качественным и интересным бизнесом признается тот, который приносит максимальный уровень прироста капитала, делает своих собственников богаче и богаче. На протяжении всей истории человечества максимальный уровень стабильных доходов обеспечивался, в первую очередь, за счет новых открытий, изобретений, научных решений по повышению производительности или оптимизации издержек. В этом отношении даже использование административных ресурсов и монополизация тех или иных рынков ― во многом результат развития экономических наук или, по крайней мере, может быть ими просчитано и спрогнозировано.

В линейке наиболее успешных и привлекательных для инвесторов бизнесов в настоящее время занимают место самые высокотехнологичные предприятия, активно использующие результаты научно-исследовательской деятельности по самому широкому спектру научных направлений и проблем. Интересно, что самые привлекательные и высокорентабельные бизнесы начала XXI в. используют результаты фундаментальных научных исследований, которые на протяжении многих лет казались сугубо теоретическими и не имеющими потенциала для практического применения.

Фундаментальные научные исследования требуют колоссальных ресурсов и финансовых вложений, но конвертация полученных новых знаний в деньги во многих случаях возможна через десятилетия и даже нередко через столетия. В истории можно найти также множество примеров того, как научные исследования и разработки остались невостребованными и до сих пор не принесли каких-либо прямых или косвенных доходов. Иными словами, случается, что многие результаты исследований так и остаются в “серой или темной зоне”, а некоторые своевременно обнаруживаются и взлетают на уровень высокорентабельных бизнесов.

Закономерен вопрос: можно ли спрогнозировать инвестиционную привлекательность тех или иных научных исследований и разработок? Если можно, то с какой долей вероятности и с использованием каких технологий?

Ретроспективный анализ динамики развития человеческой цивилизации позволяет сделать вывод о том, что прогнозирование возможно с использованием методов социальных и гуманитарных наук. Исключительно важно не только понимать уровень развития технологий и промышленности (техническую возможность произвести продукт/товар/услугу), но и иметь представления о проблемах и опасениях, желаниях и мечтах людей, проживающих в том или ином географическом и культурном пространстве (желание людей приобретать продукт/товар/услугу).

Изучением человека во всех его проявлениях занимаются ученые в области социогуманитарного знания. Комплекс социальных и гуманитарных наук может формировать условную “линзу”, использование которой позволит выявить перспективные научные исследования и разработки, обеспечить их взлет и переход из минусового сектора в плюсовой. Знание особенностей человека, проживающего в определенном историко-культурном пространстве и конкретной социально-экономической среде, позволяет очень точно определить запросы и потребности, ради достижения которых человек готов жертвовать своим временем, силами и ресурсами. Очевидно, что структура и параметры “социогуманитарной линзы” имеют как базовые опции, характерные для всего человечества и периодов его проживания, так и региональной специфики.

Особого внимания заслуживает проблема взаимосвязи сферы образования с секторами бизнеса и науки. Достаточное количество образовательных программ пользуются настолько большим спросом у населения, что готово самостоятельно оплачивать обучение. В определенной степени люди готовы рассматривать образование как инвестиции, которые позволят найти хорошую работу и в дальнейшем компенсировать понесенные расходы [Каллас 2011, с. 185‒191].

В качестве яркой иллюстрации можно рассмотреть статистические данные по количеству обучающихся на первом уровне высшего образования (в бакалавриате) по социогуманитарным направлениям подготовки в России в 2019 г. (см. табл.).

Таблица. Количество обучающихся в России в 2019 году по данным ВПО-1

| Наименование направления подготовки | Код направления подготовки | Очная | Очно-заочная | Заочная | |||

| Итого студентов на всех курсах | В том числе по договорам об оказании платных образова-тельных услуг | Итого студентов на всех курсах | В том числе по договорам об оказании платных образова-тельных услуг | Итого студентов на всех курсах | В том числе по договорам об оказании платных образова-тельных услуг | ||

| Программы бакалавриата | 433 450 | 312 164 | 91 220 | 84 428 | 380 339 | 355 440 | |

| Психология | 37.03.01 | 12 379 | 6 217 | 3 549 | 2 276 | 22 027 | 21 206 |

| Экономика | 38.03.01 | 101 440 | 76 771 | 8 436 | 7 702 | 153 209 | 145 264 |

| Менеджмент | 38.03.02 | 65 228 | 50 646 | 4 055 | 3 598 | 84 916 | 80 232 |

| Социология | 39.03.01 | 9 339 | 3 291 | 346 | 136 | 1 980 | 785 |

| Юриспруденция | 40.03.01 | 115 231 | 92 417 | 69 105 | 66 380 | 99 540 | 94 319 |

| Зарубежное регионоведение | 41.03.01 | 8 595 | 6 495 | 127 | 65 | 46 | 46 |

| Политология | 41.03.04 | 6 459 | 3 509 | 403 | 147 | 161 | 161 |

| Международные отношения | 41.03.05 | 15 563 | 12 574 | 326 | 306 | 12 | 12 |

| История | 46.03.01 | 10 579 | 3 343 | 208 | 49 | 1 847 | 1 020 |

| Философия | 47.03.01 | 2 902 | 752 | 1 | 1 | 418 | 263 |

| Культурология | 51.03.01 | 2 116 | 522 | 91 | 91 | 928 | 582 |

| Востоковедение и африканистика | 58.03.01 | 5 919 | 3 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Филология | 45.03.01 | 19 745 | 8 953 | 579 | 320 | 3 785 | 1 894 |

| Лингвистика | 45.03.02 | 39 248 | 29 402 | 2 979 | 2 536 | 4 683 | 4 344 |

| Журналистика | 42.03.02 | 18 707 | 13 536 | 1 015 | 821 | 6 787 | 5 312 |

Абсолютными лидерами здесь оказались юристы, экономисты и менеджеры, где более 75% студентов учатся за собственный счет, что закономерно подтверждает наличие понятной траектории по трудоустройству. Очевидно, что специалисты этих трех направлений подготовки всегда востребованы бизнесом вне зависимости от уровня его конкурентоспособности и рентабельности. На самом деле научные решения и результаты исследований в этих научных областях также представляют значительный интерес для бизнеса и предпринимателей.

Следует обратить внимание и на такие направления подготовки, как лингвистика, международные отношения и зарубежное регионоведение, где доля обучающихся за собственные деньги, а не за счет средств федеральных налогоплательщиков также очень высока. Знание иностранных языков ― привлекательное конкурентное преимущество на российском рынке труда и позволяет значительно расширить круг потенциальных работодателей. При этом лингвистика как научное направление исключительно востребована в высокотехнологичных отраслях, а задачи транснациональных корпораций обусловливают спрос на изучение международных и региональных вопросов.

Вместе с тем многие интересные и перспективные образовательные программы вызывают категорическое неприятие со стороны населения, и люди готовы учиться, только за счет бюджетных средств или иных неличных источников. В случае использования приведенной иллюстрации – линзы социогуманитарного знания – можно констатировать, что даже условно фундаментальные с научной точки зрения специальности оказываются в “плюсовом секторе”, если их выпускники востребованы в бизнесе, находящемся в плюсовой зоне, и уровень востребованности тем выше, чем выше находится тот или иной бизнес.

В обязанность государства здесь входит своевременная реакция на происходящие изменения на рынке труда и рынке образовательных услуг, поддержка образовательных программ минусового сектора с одновременным стимулированием появления и развития большего количества образовательных программ плюсового сектора.

Наличие высокопрофессиональных специалистов, способных обеспечивать функционирование “социогуманитарной линзы”, умеющих изменять ее настройки в зависимости от специфики региона, социальных слоев и прочего, обеспечивает качество мониторинга текущего состояния, позволяет проводить аналитический маркетинг и заниматься максимально точным прогнозированием как в сфере развития науки и технологий, так и политической, и экономической активности населения.

***

Для научного и экспертно-аналитического обсуждения предлагается гипотеза о возможном применении социальных и гуманитарных наук для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования перспективных технологий, товаров, продуктов и услуг, востребованных человеком, обществом и государством в текущих культурных и технологических условиях. Иначе говоря, социогуманитарное знание и связанные с ним технологии позволяют осуществлять аналитический маркетинг на самом высоком уровне при планировании любых проектов как в сфере бизнеса, так и государственных или некоммерческих инициатив.

Вместе с тем остается открытым вопрос о вариантах создания и о формате “линзы социогуманитарного знания”, в рамках которой каждое из научных направлений или небольших научных школ позволят обеспечить наиболее высокий и объективный уровень оценки и прогноза.

В условиях развития информационных технологий и цифровизации всех сфер деятельности исключительно важно сформировать специализированные научные базы данных и цифровые сети взаимодействия, позволяющие повысить оперативность и эффективность проводимых исследований по всему спектру социальных и гуманитарных наук. К сожалению, в данной сфере ученые-гуманитарии значительно отстают от своих коллег из других областей научного знания в силу своих консервативных и традиционных взглядов, а также определенной инертности в области подготовки научных кадров. В результате психологического и культурного сопротивления переход от бумажно-книгопечатной к цифровой культуре научных коммуникаций значительно затруднен, но неизбежен.

Особое внимание следует уделить вопросам государственного регулирования и использования средств налогоплательщиков для обеспечения стабильности всей системы функционирования науки и высшего образования на долгосрочную перспективу, включая подготовку высококвалифицированных кадров, без которых невозможно своевременно и качественно находить ответы на современные нестандартные вызовы.

Библиография

- 1. Гохберг Л. М., Городникова Н. В., Китова Г. А. и др. (2011) Отечественная наука и научная политика в конце XX в. Тенденции и особенности развития (1985‒1999). Москва.

- 2. Грэхэм Л. (1998) Очерки истории российской и советской науки. Science in Russia and the Soviet Union / пер. с англ. Москва.

- 3. Каллас М. С. (2011) Взаимодействие науки, образования и бизнеса как основа формирования инновационной среды в России // Вестник Томского государственного университета. Экономика. Вып. 4 (16). С. 185‒191.

- 4. Калугин В. В. (2012a) Из истории организации, планирования и координации научных исследований в СССР (1917‒1940 годы) // История и педагогика естествознания. № 3. С. 3‒8.

- 5. Калугин В. В. (2012b) Из истории организации, планирования и координации научных исследований в СССР в период Великой Отечественной войны (1941‒1945 годы) // История и педагогика естествознания. № 4. С. 3‒9.

- 6. Калугин В. В. (2013a) Из истории организации, планирования и координации научных исследований в СССР (1946‒1950 годы) // История и педагогика естествознания. № 1. С. 3‒7.

- 7. Калугин В. В. (2013b) Из истории организации, планирования и координации научных исследований в СССР (1951‒1955 годы) // История и педагогика естествознания. № 2. С. 3‒9.

- 8. Калугин В. В. (2013c) Из социальной истории отечественной науки: организация, планирование и координация научных исследований в СССР (1956‒1960 годы) // История и педагогика естествознания. № 3. С. 5‒14.

- 9. Ковальчук М. В. (2011) Конвергенция наук и технологий — прорыв в будущее // Российские нанотехнологии. Вып. 1–2. С. 13–23.

- 10. Лельчук В. С. (1987) Научно-техническая революция и промышленное развитие СССР. Москва.

- 11. Ленин В. И. (1967) Империализм как высшая стадия капитализма (популярный очерк) // Ленин В. И. Полн. собр. соч. в 55 т. 5-е изд. Т. 27. С. 299‒426. Москва.

- 12. Мельников В. В. (2012) Содержание инновационной и научно-технической политики государства при построении национальной инновационной системы // Terra Economicus. Т. 10. № 4. С. 47‒61.

- 13. Пелих А. Л. (2008) Политика советского государства по организации и развитию научных исследований (1917‒1991 гг.) Дис. … докт. ист. наук. Москва.

- 14. Путин В. В. (2014) Выступление на Х Съезде Российского союза ректоров. 30.10.2014. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/46892).

- 15. Россия. Хроника основных событий. IX‒XX вв. (2002) М.: РОССПЕН.

- 16. Соловей Т. Д. (2005) Историческая эволюция государственной политики в отношении гуманитарных наук в России: XIX ‒начало XXI вв. Дис. … докт. ист. наук. Москва.

- 17. Фомин-Нилов Д. В. (2018) Гербы Университетов: опыт современной России // Электронный научно-образовательный журнал “История”. Вып. 2 (66) (https://history.jes.su/s207987840002084-1-1/).

- 18. Фомин-Нилов Д. В. (2012) Наука XXI: гильдии мастеров или центры инноваций // Троицкий вариант (https://trv-science.ru/2012/12/nauka-xxi-gildii-masterov-ili-centry-innovacijj/).

- 19. Фурсенко А. А. (2014) О перспективах российской науки: взгляд со Старой площади // Известия. 25 дек.

- 20. Яковлева А. Ф. (2017) Научная деятельность: проблемы трансформации (этические и социальные аспекты) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. Т. 40. № 4. С. 144‒152.

- 21. Kovalchuk M. (2011) Convergence of Sciences and Technologies — Breakthrough to the Future // Nanotechnologies in Russia. Vol. 6. № 1–2. Pр. 1–16.