- Код статьи

- S086904990012325-9-1

- DOI

- 10.31857/S086904990012325-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 67-78

- Аннотация

В статье обращается внимание, что на сегодняшний день не существует единого понимания природы Европейского союза в качестве силы в международной политике. Он действует наравне с суверенными государствами, по сути таковым не являясь. Вся внешнеполитическая деятельность ЕС обусловлена стремлением легитимировать свой статус в качестве игрока международных отношений и повысить эффективность собственных политических и экономических шагов. Понятие нормативной силы позволяет рассмотреть Евросоюз в качестве такого игрока, действующего на основе базовых европейских ценностей и норм. Придерживаясь подхода, разработанного представителем английской школы И. Мэннерсом, можно выделить пять ключевых, по сути универсальных норм, соответствующих устремлениям ЕС как "normative power"; (нормативной силе): это мир, свобода, демократия, верховенство права и права человека. И соответствующие шесть факторов распространения, или механизмов, нормативной силы: "заражение, инфекция" (так называемое заражение через силу примера), информационное влияние, процедурная и открытая диффузия, прямое влияние (связанное с физическим присутствием) и культурный фильтр. В данном случае важно понимать, что нормативность не является правовым понятием, а характеризует природу ЕС. Основываясь на создаваемых и продвигаемых им же самим ценностях и нормах, Союз может лоббировать собственные интересы, вовлекать соседние государства в орбиту своего влияния, маневрировать (устанавливая новые нормы или изменяя старые) и ставить условия (в частности, санкционные) для получения определенных преимуществ.

- Ключевые слова

- Европейский союз, нормативная сила, легитимность, английская школа, нормы, Лиссабонский договор, гражданская сила, рыночная сила

- Дата публикации

- 11.11.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 17

- Всего просмотров

- 1976

Оценка природы Европейского союза необходима для определения его роли в современном меняющемся мировом порядке. Это позволит объяснить его амбиции в международной политике и осмыслить основные принципы, сообразуясь с которыми ЕС действует в рамках своей внешней политики в качестве уникального игрока на международной арене. Одним из подходов может служить понимание, что в основе природы ЕС как международного игрока лежит нормативность. Глобальная задача определения природы ЕС, его внутренних и внешнеполитических действий, а также легитимности Европейского союза как самостоятельного игрока в сфере международных отношений, таким образом, сводится к более узкой специфической задаче - признав, что ЕС является нормативной силой, выявить специфические черты, доказывающие это.

Нецелесообразно подходить к рассмотрению ЕС с точки зрения критериев, применимых для государства. Важная задача – рассматривать проблему легитимности ЕС как особого игрока в сфере международной политики. ЕС как международный институт обладает спецификой и уникальностью, поскольку, не будучи суверенным государством, по сути, претендует на то, чтобы действовать как государства – то есть проводить собственную внешнюю политику. Институциональные предпосылки для этого укрепились после подписания Лиссабонского договора 2007 г. Они воплотились в качестве отдельных структур ЕС: Европейская служба внешнеполитической деятельности, Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности.

Концептуализация понятия нормативной силы

Работа И. Мэннерса, в которой отображены основные положения концепции нормативной силы [Manners 2002], – одна из важнейших на сегодняшний день новых теорий, внесших вклад как в понимание существования Европейского союза, так и в развитие теории международных отношений. В соответствии с описанием одного из основоположников английской школы Б. Бузана, “данное направление в теории международных отношений основывается на трех ключевых концептах: международной системе, международном сообществе и мировом сообществеˮ [Buzan 2014, с.153], которые соответствуют трем научным “архетипамˮ традиционной системы международных отношений: гоббсианской, кантовской и гроцианской.

Соответственно, международная система (Т. Гоббс, реализм) – основывается на позиции силы в отношениях государств, признавая центральной идею о международной анархии. Международное сообщество (Г. Гроций, рационализм) – это понятие, ключевым элементом которого является институционализация взаимного интереса и идентичности государств. Здесь в центре рассмотрения – создание и поддержание общих норм, регуляторов и институтов. Ключевая идея сводится к тому, “что существование государств в международном сообществе соотносимо с существованием людей в сообществе, которое те формируют и за счет которых формируются самиˮ [Buzan 2014, с.153]. Понятие “Мировое сообщество” (И. Кант, революционизм) позволяет рассматривать индивидуумов, негосударственные организации и все мировое население в фокусе глобальных социальных идентичностей, особое значение придавая “трансцендентности государственной системыˮ [Buzan 1993, с.327] международных отношений. Бузан относит это направление к попытке создания форм универсального космополитизма. Другими словами, это попытка выйти за рамки государствоцентричного представления о международных отношениях и перенести внимание на формирование общей идентичности в глобальном масштабе.

Благодаря сочетанию традиционных концепций мирового порядка, английская школа позволяет сочетать различные подходы, не отвергая существования свойственных им особенностей. Это дает значительное преимущество, поскольку в дальнейшем позволяет подойти к рассмотрению ЕС как нормативной силе комплексно, признав его актором международной политики (чего не позволила бы реалистская или неореалистская традиция). При этом, не оспаривая права на разумное применение силы, рассматривая его в качестве элемента международного сообщества (то есть, используя свойственные гроцианскому подходу понятия идентичности, норм и институтов), утверждать (в соответствии с кантианским подходом), что ЕС, находясь в постоянном взаимодействии с другими игроками, не только формируется сам, но и формирует мировое сообщество. То есть, благодаря внешним взаимодействиям, участвует в создании нового типа мирового сообщества, где возможно появление такого актора международной политики, как ЕС, и сам (в ходе этих взаимодействий) перенимает опыт у других игроков и наращивает собственный потенциал внешнеполитических возможностей.

Английская школа в рамках правовой системы дает нормативной силе определенную свободу, не “запираяˮ ее в рамках однажды установленных норм, а позволяя проявлять гибкость в формировании новых, отвечающих меняющейся действительности и появляющимся институтам.

Как именно обеспечивается формирование идентичности внутри ЕС и за счет каких инструментов он проецирует свое влияние во внешнюю среду? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, что представляет собой нормативная сила по Мэннерсу. В первую очередь, он выделяет три группы норм, которые можно обозначить как моральные, социальные и утилитарные.

К утилитарным (или регулятивным) он относит нормы, позволяющие акторам сотрудничать и координировать свои действия с тем, чтобы максимизировать выгоду, при этом поддерживая порядок и ограничивая поведение, что, в свою очередь, служит функциональным целям: “…такие нормы регулируют поведение игроков, благодаря институциональным соглашениям – снижают уровень неопределенности, обозначают определенные ожидания и обнаруживают необходимую информациюˮ [Manners 2002]. К этим нормам относятся именно стандарты, вырабатываемые в рамках различных европейских институтов. Сами европейские стандарты не просто являются стандартами качества или торгового сектора. Необходимо рассматривать и изучать их как нечто большее, а именно – инструмент нормативной силы, базовый для ее существования и распространения влияния.

Социальные (или правоустанавливающие) нормы определяют идентичность и интересы актора, соответственно, способствуя созданию новых акторов, интересов или категорий действий, которые “могут пониматься в качестве матрицы обязующих принципов, управляющих поведением членов данной социальной группыˮ [Manners 2002, с.238]. Существует определенная матрица, базовый набор принципов и ценностей, которые создают ткань идентичности, отличающую нормативную силу ЕС от всех других игроков. Обязательность исполнения и следования данным нормам обеспечивает существование единого пространства ЕС и его влияние на соседние страны (и регионы). Яркий пример – Европейская политика соседства, которую проводит ЕС. Поскольку она ориентируется не на жесткую силу, а на использование мягких инструментов привлечения, ее эффективность именно в качестве нормативной силы здесь очевидна.

Моральные (или предписывающие) нормы – не поддающиеся рациональному или любой другой форме оптимизации. При этом они представляют собой качество “долженствованияˮ, которое относится к разделению категорий морального и аморального поведения и действия. Эта категория наравне с двумя другими обеспечивает нормативной силе легитимность в сфере международной политики. Разделяя и определяя то, что считается “нормальнымˮ, в том числе во внешнеполитической среде, ЕС пытается представить свои нормы в качестве универсальных, распространить основные категории нормального для мирового порядка (мир, свобода, демократия и др.) на всех остальных игроков: не только на равных начать участвовать в принятии глобальных политических решений, но и устанавливать нормы, в рамках которых эти решения принимались бы.

На протяжении более чем полувека нормативная сила Евросоюза формировалась посредством деклараций, договоров, политических соглашений, критериев и требований. Но среди них существует определенный ряд норм, которые Мэннерс называет “ключевымиˮ: мир, свобода, демократия, верховенство права и права человека.

Мир – ценность, ставшая основополагающей нормой, поскольку сохранение мира на европейской территории, в качестве одной из задач существования ЕС, позволило избежать повторения Второй мировой войны и внутриевропейских конфликтов, которые могли бы катастрофически сказаться на развитии как европейского сообщества, так и всей международной системы.

Демократия в условиях нормативной силы это — порядок или даже норма (в широком смысле), создающая предпосылки для ограничения насилия, разрешения конфликтов мирными, ненасильственными средствами. Это достигается прежде всего признанием равенства прав всех граждан на управление государством, выражение и защиту своих интересов. В условиях демократии каждая общественная группа имеет возможность свободно выражать и отстаивать свое мнение, добиваться признания его справедливым и принятия парламентом или правительством. Таким образом, понятие демократии при рассмотрении нормативной силы расширяется и становится не просто определением политического строя, но ценностью ЕС и возможной на данном этапе развития нормой.

Верховенство права — установка на следование в демократическом обществе тем идеалам, нормам и принципам, которые заложены в законе страны. В данном случае верховенство права играет серьезную роль в преодолении политического отчуждения и создании условий функционирования власти. В результате государство (либо группа государств/нормативная сила ЕС) устанавливает незыблемые принципы, создавая стабильную основу для равных перед законом граждан, и в то же время само оказывается добровольно подчинено верховенству закона.

Права человека – фактическое наполнение тех норм, защиту которых берет на себя нормативная сила. Они включают в себя право на жизнь, свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убеждений и их выражения, право на труд, право на образование и др. Обладание этими правами должно быть универсальным, без какой-либо дискриминации.

Нормы демократии, прав человека и верховенства права, по сути, легитимизируют Евросоюз в качестве нормативной силы, существующей в международном пространстве. В Преамбуле Лиссабонского договора (2007 г.) обозначено, что “Европейский союз базируется на нераздельных и универсальных ценностях, таких как человеческое достоинство, свобода, равность и солидарность; а также он опирается на принципы демократии и верховенства праваˮ1. ЕС – единственный актор системы международных отношений, проводящий внешнюю политику, не будучи при этом суверенным государством. Поскольку одним из основополагающих факторов существования самого Европейского союза являются нормы демократии и права человека, исходя положений Преамбулы можно заключить, что и легитимности он достигает, в том числе опираясь на принципы и нормы.

Свобода – норма, которую Мэннерс определяет в соответствии с Договором о Европейском союзе, то есть создание пространства свободы и свободное передвижение лиц. В отличие от правочеловеческой нормы, применительно к концепции нормативной силы, свобода в большей степени практическое и даже утилитарное понятие. Ценность свободы в данном случае открывает возможности для преодоления границ (как физических, так и экономических, политических, культурных). Свобода – своеобразный катализатор построения всей конструкции нормативной силы: возможности свободного перемещения по Европе, создания Шенгенской зоны, устранения таможенных границ, налаживание свободной торговли, создание общего социального и культурного пространства, постепенное смешение культур и традиций.

Кроме того, выделяют нормы “второй ступениˮ: социальный прогресс, защита прав меньшинств, устойчивое развитие, принципы хорошего управления. Норма социального прогресса важна с той точки зрения, что социальное развитие общества и гуманитарное развитие всего международного сообщества – необходимый приоритет в действиях как отдельных суверенных государств, так и Европейского союза как единой нормативной силы. Особенно это важно на современном этапе, поскольку понимание подобной приоритетности человеческих и социальных интересов в условиях финансовых кризисов позволяет избежать так называемой “гонки на дно”. Таким образом, сохраняется необходимый баланс между торгово-экономической конкурентоспособностью и необходимостью поддержания надлежащего социального уровня.

Идея борьбы с дискриминацией соответствует прогрессивному социальному законодательству и таким проблемам, как расизм и преследование меньшинств. Сегодня подобная норма особенно актуальна в контексте новых кризисов. Это достаточно сложный аспект, поскольку, с одной стороны, требует создания благоприятной и толерантной по отношению к меньшинствам среды. С другой – может создать ситуацию позитивной дискриминации. Установление четких границ, норм, которые смогли бы регулировать подобную ситуацию, постепенно становится одной из приоритетных задач для нормативной силы, особенно в контексте современного мирового порядка.

Нормы устойчивого развития стали особенно важными после Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), состоявшейся в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро (известной также, как Саммит Земли), что соответственно, предполагает осуществление его повестки: сокращение уровня бедности, содействие развитию социальной справедливости и обеспечение мер по охране окружающей среды. В рамках работы Конференции была утверждена “Повестка дня на 21 векˮ, для реализации которой в рамках ООН была создана Комиссия.

Норма “хорошего управленияˮ приобрела важнейшее значение после отставки Комиссии в 1999 г. в связи с особой обеспокоенностью по поводу применения двойных стандартов Европейским союзом в требованиях демократических реформ в странах Центральной и Восточной Европы. Решение Европейской комиссии в полном составе подать в отставку было принято в связи с докладом независимых экспертов, подтвердивших многочисленные факты плохого управления Европейским союзом, коррупции и протекционизма.

Вышеозначенные нормы отображают ключевые особенности организации сообщества, которое “создает идентичность, выходя за пределы государства” [Manners 2002, с. 240]. Усиление самого ЕС и распространение различных норм позволяет ему легитимироваться и позиционировать себя в категориях, больших, нежели просто сумма его частей.

Существует ряд сложностей, мешающих установлению равенства норм соответственно, общей идентичности. Во-первых, изначально Евросоюз был задуман в качестве некого технократического (а не демократического) института. Второй важный фактор – внутренняя транспарентность зачастую сдерживается самими странами-членами ЕС. И третий фактор: соблюдение условий для эффективного многоуровневого управления и субсидиарности игнорируется, опять же, отдельными странами-членами. Важно отметить притом, что ряд очевидных решений (по сельскохозяйственной политике или культуре) принимается на уровне ЕС, не менее важные для общей европейской политики решения (по вопросам внешней политики или налогам в Еврозоне) страны принимают самостоятельно.

ЕС как нормативная сила

Евросоюз – единственный актор международной системы, проводящий внешнюю политику, не будучи при этом суверенным государством. Поскольку ЕС можно считать относительно новым и единственным международным игроком подобного рода, еще не окончательно сформированы единообразные принципы и правила его поведения в международной политике. Желание укрепить свою легитимность посредством тех фундаментальных прав, которые представляет ЕС, нашло отражение в Хартии Европейского союза по правам человека, подписанной и провозглашенной в Ницце (2000 г.) от имени трех основных институтов ЕС (Европейского парламента, Совета и Комиссии). Кроме того, ссылка на данную Хартию была включена и в Лиссабонский договор. В Преамбуле отражено, что “Европейский союз базируется на нераздельных и универсальных ценностях, таких как человеческое достоинство, свобода, равность и солидарность; а также он опирается на принципы демократии и верховенства праваˮ [Charter… 2019]. Поскольку одним из основополагающих факторов существования самого Европейского союза являются нормы и права человека, исходя положений Преамбулы можно заключить, что и легитимности он достигает, опираясь на принципы и нормы.

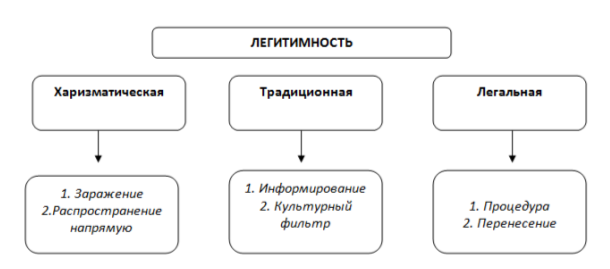

Для понимания процесса легитимации необходимо в первую очередь понять, какие акторы международной политики легитимны. М.Вебер разделял три типа господства или легитимной власти: харизматическая, традиционная и легальная. Все эти три типа в определенной мере можно отнести к нормативной силе Европы. Харизматический тип основан на привлекательности Европы, желании третьих стран подражать или брать за образец нормативный уклад жизни на европейском пространстве. Традиционный тип легитимности связан с историческим значением Европы в качестве лидера и законодателя норм, ценностей и поведения в международной политике. Легальный тип позволяет говорить о формировании той же “нерелигиозной моралиˮ, то есть системы ценностей и норм, которые постепенно утверждаются в правовой сфере и становятся основой нормативной силы. Все три типа легитимности строятся на общественном доверии, убежденности в том, что существующая власть законна, легальна и должна сохраняться и поддерживаться.

В рамках нормативной силы Европы такая вера обеспечивается инструментами, которые предложил к рассмотрению Мэннерс:

- “инфицирование/заражениеˮ;

- “информированиеˮ;

- “процедура институционализации отношенийˮ;

- “перенесениеˮ;

- “распространение напрямуюˮ;

- “культурный фильтрˮ.

“Заражениеˮ – один из основных механизмов нормативной силы, который позволяет расширять влияние в международном пространстве путем непреднамеренного распространения идей, характерных для Европейского союза. ЕС использует силу “добродетельного примераˮ [Coombes 1998, с.237, 238] для экспорта собственного опыта региональной интеграции, пытается создать единый универсальный принцип работы, матрицу, тот самый пример, эффективность и успешность которого “заразитˮ других акторов, которые станут ему подражать.

Информирование является следствием более широкого понимания нормативной силы, которая воплощается в ряде стратегических коммуникаций, включая новые политические инициативы ЕС, декларации (выступление председателя Комиссии, например). Подобный инструмент отвечает одной из основных норм для Европейского союза – демократии, которая, в свою очередь, требует транспарентности в вопросах решения политических, экономических и социальных проблем.

“Процедураˮ – это распространение символической или действительной нормативной силы, влекущая за собой институционализацию отношений между Европейским союзом и другими акторами, в том числе соглашения о межрегиональном взаимодействии, членство в международной организации или расширение ЕС как таковое. Нормативная сила сознательно влияет на создание определенного института, пытаясь определить его рамки, условия и принципы существования, а также свою роль в его формировании и дальнейшем функционировании.

“Перенесениеˮ – способ распространения норм, который возникает при обмене товарами, торговле, гуманитарной и технической помощи, которую ЕС оказывает третьим странам, в значительной степени благодаря тому, что служит нормативной силой. Такое “перенесениеˮ может быть результатом экспорта общих норм и стандартов или представлять собой «систему “кнута и пряникаˮ финансовых вознаграждений и экономических санкций» [Cremona 1998, с.86], в том числе прибегая к санкционной политике.

“Распространение напрямуюˮ происходит в результате явного физического присутствия ЕС в третьих странах или международных организациях. В этом случае подразумевается одновременно символическая и действительная нормативная сила, примеры которой включают в себя роль делегаций Европейской комиссии, посольства как стран-членов, так и (с появлением Европейской службы внешнеполитической деятельности после вступления в силу Лиссабонского договора) делегации самого Союза.

И последний инструмент – “культурный фильтрˮ, который служит связующим звеном влияния международных норм и политическим посредником в доставке, распространении и адаптации информации о нормах и принципах в третьих странах (непосредственный инструмент культурно-просветительского влияния нормативной силы). Образовательные программы, медиа, культурное влияние – все эти механизмы позволяют влиять на сознание в обществах вне ЕС. Подобные нормы путем соответствующего культурного внедрения безоговорочно воспринимаются в качестве единственно возможных международных принципов и стандартов.

Эффективность инструментов и механизмов нормативной силы во многом зависит и от тех акторов, на которых направлено их применение: если это страны, заинтересованные в тесном и многоаспектном сотрудничестве с ЕС, то они стараются самостоятельно воспринимать цели и задачи, поставленные Европейским союзом и, как правило, инструменты нормативной силы работают эффективнее даже при меньших затратах.

Типы легитимности Вебера во многом позволяют понять принцип работы инструментов нормативной силы. Я попыталась соотнести инструменты нормативной силы по Мэннерсу с типами легитимности по Веберу – для понимания того, как именно они способствуют легитимации ЕС в качестве международного актора (см. рис. 1).

Рис. 1. Легитимность нормативной силы (в соответствии с типами легитимности Вебера).

Источник: составлено автором.

Исходя из того, что харизматический тип легитимности основан, в большей степени, на привлекательности некой модели и способности вызывать желание ей следовать или подражать, в рамках нормативной силы ему больше соответствуют такие инструменты, как “заражениеˮ и “прямое распространениеˮ, поскольку они основаны именно на демонстрации выгод и преимуществ нормативной силы, за которой “должныˮ последовать остальные игроки.

Традиционная легитимность связана с культурным и социальным факторами, которые применительно к Европейскому союзу можно соотнести с инструментами “информированияˮ и “культурного фильтраˮ. Эти два инструмента помогают формировать представление о Европе в качестве традиционного лидера в установлении норм и стандартов.

Легальный тип связан с официальным признанием властных возможностей игрока, то есть законодательным и правовым закреплением и признанием остальными игроками внешней политики, в данном случае Европейского союза. Следовательно, инструменты нормативной силы, предполагающие процедуру институционализации и перенесение норм посредством торгово-экономических, политических и гуманитарных контактов позволяют говорить о легитимации Европейского союза, если они успешно “работаютˮ.

Исследователь ЕС К. Бикертон писал о проблемах, с которыми приходится сталкиваться Европейскому союзу в процессе самолегитимации. В их числе: представление о том, что “политичностьˮ ЕС без политики является “отличительным источником легитимности подобного института, который видит саму легитимность управлении через нормыˮ [Bickerton 2011, с.240], то есть одним из направлений политики в данном случае служит распространение норм, что и придает легитимность нормативной силе; объединение легитимности (включающей общественное, международное признание) с легальностью (существующей исключительно на правовой основе), что позволяет оспаривать “политические процессы, идущие вне комплекса нормˮ; также “отказ от целей, характерных для державˮ [Bickerton 2011, с.240, 241], поскольку сингулярность такого явления, как Европейский союз в международной политике, позволяет искать различные (в том числе новые) способы легитимации (см. рис. 2).

| “Политичностьˮ без политики | Легитимность и легальность | Сингулярность |

| Универсализация норм | Законодательное закрепление норм | Отказ от гражданской и военной силы в пользу нормативной |

Рис. 2. Проблемы легитимности и нормативная сила. Источник: составлено автором.

Идея нормативной силы меняет логику, позволяет во многом решить проблемы легитимности или перевести их на другой, нормативный уровень, на котором это решение возможно, а также постараться убедить остальных акторов согласиться с измененной логикой.

Преимущества и ограничения концепции нормативной силы в изучении международной политики ЕС

Несмотря на попытки разрешить вопрос о легитимности ЕС, остается вопрос, насколько целесообразно говорить именно о нормативной силе. Поскольку существует целый ряд подходов к определению природы ЕС и его роли в международной политике, необходимо понять, какими преимуществами обладает ви́дение Европейского союза в качестве нормативной силы по сравнению с военной и гражданской, а также и экономической/или рыночной.

Статус ЕС в качестве гражданской силы зачастую является центральным в дискуссии о его роли в международных отношениях. К. Твитчет и Х. Молл позволяют интерпретировать гражданскую силу благодаря наличию трех ключевых особенностей: “дипломатической кооперацииˮ для решения международных проблем; “главенствующую роль экономической силыˮ для достижения национальных целей и “стремление полагаться на законодательно оформленные наднациональные институты для достижения международного прогрессаˮ [Twitchett 1976, с.190]. Такой подход во многом может считаться комплексным, поскольку включает одновременно дипломатию, экономику и право в качестве базовых элементов создания идентичности. Тем не менее существует значительный недостаток, поскольку в этих рамках не предусмотрено использование военной/жесткой силы, а, соответственно возникают проблемы обороны и безопасности, решение которых необходимо для создания единой идентичности.

Исходя из этого, был сформирован новый взгляд на природу Европейского союза – возникает концепция ЕС как военной силы. Это довольно спорное положение, в современных условиях себя не оправдавшее. Ожидания по поводу развития подобной концепции изначально были связаны с развитием общей внешней политики и политики безопасности как четвертой опоры в конструкции ЕС. После Лиссабонского договора опоры были упразднены, а компетенции начали размываться. Такие важные факторы для ЕС как Брекзит и ухудшение отношений с Россией, становятся, соответственно, возможностью и мотивом для практического начала осуществления подобной концепции. Можно говорить и о наличии в ЕС общей политики безопасности и обороны, которая стала самостоятельной политикой Европейского союза, развившись из Европейской безопасности и обороны под юрисдикцией НАТО. Кроме того, Европейский союз активно участвует в процессах урегулирования конфликтов [Зверева 2017, с.60], в том числе непосредственно в зоне конфликта, разворачивая миротворческие, гражданские или гражданско-военные операции.

Важную концепцию в рамках определения природы Европейского союза предложил политолог Ч. Дамро: рыночная сила Европы (market power Europe) отражает понимание, что ЕС обладает последовательным влиянием на международную систему, “проецируя во внешнюю среду свою внешнеэкономическую и социальную рыночно-ориентированную политику и, соответственно, регулирующие механизмыˮ [Damro 2012]. Дамро утверждает, что поскольку внешнее восприятие имеет большое значение для создания единой идентичности, предложенная им концептуальная база позволяет идентифицировать Европу в качестве силы, то есть актора международной политики.

Свою концепцию Дамро строит на том, что Европейский союз, в его ви́дении, представляет собой рынок, соответственно, идентичность ЕС как исторически, так и на современном этапе строится на понимании ЕС как рыночной силы. Доказательством тому приводится история создания и первоначальные цели Союза. Более того, существование единого рынка также позволяет институционализировать регуляторы во внешней политике. Подобные выводы Дамро позволяют делать две основные характеристики идентичности ЕС – размер рынка и институциональные черты.

С точки зрения размеров рынка ЕС можно приравнять к “великим державамˮ, учитывая, что в условиях крупнейшего единого рынка создаются механизмы воздействия на внешнюю политику и соответствующие стандарты. При этом они могут быть непреднамеренными эффектами, возникающими исключительно из-за размера рынка, но могут быть и частью целенаправленной политики: рыночная сила может использовать угрозу полного или частичного закрытия рынка, чтобы заставить “неподчиняющиеся страныˮ принять регулирующие стандарты ЕС. Вероятным эффектом становится убеждение других акторов в выгодах от сотрудничества с рынком подобных размеров. Тогда стандарты и регуляторы сами становятся механизмом привлечения игроков, которые принимают их в силу экономической необходимости.

Одним из характерных признаков рыночной силы Дамро называет концепт “внешнего проецированияˮ, рыночно-ориентированной политики и регулирования. Это происходит вполне целенаправленно, сообразно с политикой ЕС, который старается склонить остальных игроков придерживаться уровня, установленного в пределах единого рынка или “вести игру по правилам, которые устроили бы Европейский союзˮ [Damro 2012]. В отличие от нормативной силы, концепция Европы как рыночной силы большое значение придает материальным стимулам (см. табл.)

Таблица

Инструменты рыночной силы Европы

| Позитивные стимулы | Негативные стимулы |

| Заключение торгового соглашения | Эмбарго |

| Заключение соглашения о сотрудничестве | Бойкот |

| Заключение соглашения об ассоциации | Перенесение сроков заключения соглашений |

| Снижение тарифа | Отмена соглашений |

| Увеличение квоты | Повышение тарифа |

| Включение в ОСП (Общая система преференций) | Снижение квоты |

| Предоставление помощи | Исключение из ОСП |

| Предоставление ссуды | Отказ в предоставлении помощи |

| Отказ в ссуде |

Сравнивая нормативную и рыночную силу, необходимо отметить ключевые механизмы, лежащие в их основе, – это убеждение и принуждение. Принуждение влечет за собой угрозу или наложение наказания в форме санкций; убеждение предусматривает взаимодействие с третьими странами с целью “стимулировать изменения в их внешней или внутренней политике [Smith 2003, с.301]ˮ. Обе концепции используют как механизмы принуждения, так и убеждения. Но при этом, рыночная сила концентрируется исключительно на материальных стимулах, а нормативная – дает более широкие возможности для понимания природы ЕС. Правовая система ЕС – важный и эффективно действующий институт. Однако в контексте исследования нормативной силы он лишь один из ее компонентов (хотя и фундаментальный). Помимо правовых стимулов, понятие нормативной силы “обогащеноˮ нормами морали, этики, человеческим и общегосударственным ценностям.

Это позволяет сделать вывод, ключевой для понимания нормативной силы Европы: “важнейшим фактором, определяющим международную роль Европейского союза, является не то, что он делает или заявляет, а то, что он из себя представляетˮ [Manners 2002, с.239]. Именно нормативная природа ЕС влияет на формирование и проведение им внешней политики, поскольку подобная социальная конструкция создана благодаря разделяемым нормам и ценностям. Нормативная сила стремится распространить свое влияние благодаря расширению географии идентичности, привлечь как можно большее число сторонников и, пользуясь рядом характерных для нее инструментов, установить собственные принципы и стандарты, представив их в качестве универсальных.

Библиография

- 1. Зверева Т.В. (2017) Миграционный кризис ЕС: пути преодоления. Колл. монография “Европа в эпоху переменˮ. М.: Дипломатическая академия.

- 2. Саворская Е.В. (2015) Сущность концепции “Нормативной силыˮ Европейского союза // Балтийский регион. №4 (26). С. 90–104.

- 3. Стрежнева М.В. (2005) Сетевой компонент в политическом устройстве Евросоюза // Международные процессы. Т. 3. № 3. С. 61–73.

- 4. Bickerton C.J. (2011) Legitimacy Through Norms: The Political Limits to Europe’s Normative Power // Basingstoke: Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives.

- 5. Bull H. (1982) Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?// Journal of Common Market Studies. Vol. 21 (2). Pp. 149–170.

- 6. Buzan B. (2014) An Introduction to the English School of International Relations. UK. Polity Press. P. 12.

- 7. Buzan B. (1993) From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School // International Organization. Vol. 47. No. 3. Рp. 327–352.

- 8. Charter of fundamental rights of the European union (2000) European Parliament (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf).

- 9. Coombes D. (1998) Leading by Virtuous Example: European Policy for Overseas Development // Basingstoke: Macmillan. Moral Issues in International Affairs. Problems of European Integration. Рp. 237–238.

- 10. Cremona M. (1998) The European Union as an International Actor: The Issues of Flexibility and Linkage // European Foreign Affairs Review. Vol. 3. Р. 86.

- 11. Damro C. (2012) Market power Europe // Journal of European Public Policy. P. 182.

- 12. Duchêne F. (1972) Europe’s Role in World Peace. London: Fontana. Europe Tomorrow: Sixteen Europeans Look Ahead. P. 37.

- 13. Manners I. (2002) Normative power Europe: a contradiction in terms? // Journal of Common Market Studies. Vol. 40. No. 2. P. 235–238.

- 14. Murray R. (2013) System, Society and the World: Exploring the English School of International Relations. Canada, Univ. of Alberta.

- 15. Smith K. (2003) European Union Foreign Policy in a Changing World. Cambridge: Polity Press. Pp. 22.

- 16. Twitchett K. (1976) Europe and the World: The External Relations of the Common Market. New York: St. Martin’s Press.

- 17. Waters T., Waters D. (2015) Weber's Rationalism and Modern Society. Palgrave Books. Pp. 137–138.

- 18. Weber M. (1978) Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press. Vol. 2. P. 215.

- 19. Wilson P. (2008) The English School’s Approach to International Law. Basingstoke: Macmillan. Theorizing International Society: English School Methods.