- Код статьи

- S086904990006568-6-1

- DOI

- 10.31857/S086904990006568-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 142-155

- Аннотация

В последние десятилетия в мире наблюдается интенсивный рост миграционных потоков. Это приводит к новым проблемам и требует изменений в принимающих обществах. Особую значимость приобретает сфера образования, поскольку обучение детей из семей мигрантов в образовательных учреждениях связано с проблемами как у самих мигрантов и их детей, так и у детей представителей принимающего общества и их родителей. В этой ситуации особую роль играют педагоги. Цель данного исследования – изучение взаимосвязи установок учителей и отношения учащихся начальной школы (10–11 лет) к мигрантам. Исследование проводилось в форме факторного социально-психологического эксперимента в двух странах – Италии и России. Выборка составила 227 учащихся. Исследование показало, что просоциальные установки учителей повышают симпатию по отношению к новичку-мигранту, усиливают выраженность положительных характеристик стереотипа этнокультурной группы новичка-мигранта и снижают выраженность негативных характеристик стереотипа данной группы. Кроме того, выяснилось, что просоциальные установки учителей способствуют тому, что восприятие новичка мигранта становится более персонифицированным и позитивным.

- Ключевые слова

- установки по отношению к мигрантам, стереотипы, новичок-мигрант, младшие школьники, учителя

- Дата публикации

- 26.09.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 1852

В последние десятилетия в мире наблюдается интенсивный рост миграционных потоков. В этот процесс вовлекаются все новые этнические, религиозные, возрастные группы. Это приводит к новым проблемам и требует изменений в принимающих обществах, поскольку именно готовность его представителей к этому процессу во многом определяет характер межкультурных отношений и эффективность адаптации мигрантов [Berry 2017; Lebedeva, Galyapina, Lepshokova, Ryabichenko 2017]. Особую значимость здесь приобретает сфера образования, поскольку обучение детей из семей мигрантов в образовательных учреждениях связано с проблемами не только у самих мигрантов (их адаптацией, знанием языка), но и у представителей принимающего общества, и межкультурного взаимодействия детей этих двух групп. Понятно, что в такой ситуации особо велика роль педагогов, поскольку они управляют не только образовательным процессом, но и межличностными взаимоотношениями одноклассников, способствуют формированию у школьников установок межкультурного взаимодействия.

Между тем анализу роли учителей в формировании установок и ценностей детей посвящены немногие исследования [Van Oudenhoven, Blank, Leemhuis, Pomp, Sluis 2008; Fallona 2000]. Анализ литературы показывает, что роль учителей в моделировании, передаче ценностей, установок не столь однозначна. Например, при изучении тайваньских детей и учителей [Lai 2015] было установлено, что конгруэнтность образовательных ценностей учителей и учеников способствует формированию учебных навыков учащихся, в то же время, конгруэнтность “внеучебныхˮ ценностей учителей и учеников была отрицательно взаимосвязана с успеваемостью учащихся. В ряде других исследований [Jennings, Greenberg 2009; Denham 1998] было выявлено, что социальная и эмоциональная компетентность педагогов, а также их просоциальные установки взаимосвязаны с благополучием как учащихся, так и самих учителей. А в исследовании, проведенном в голландскоязычном регионе Бельгии, была выявлена взаимосвязь между восприятием учениками межкультурной компетентности учителей (их установок, практики межкультурного взаимодействия) и предубеждениями учащихся средних школ [Vervaet, Van Houtte, Stevens 2017]. В российских исследованиях ([Белогуров 2015; Джуринский 2010; Ломакина 2008; Селюкова, Фокина 2012; Храпаль, Камалеева 2013; Юнусова 2009] и др.) отмечается, что роль учителя важна в формировании у учащихся позитивного отношения к различиям между людьми; навыков кооперации, умений общаться и конструктивно работать с “теми, кто не похож на тебяˮ.

Рассматривая роль педагогов, важно понимать, что они чаще всего оказывают неявное влияние на ценности, нормы, установки учащихся [Van Oudenhoven, Blank, Leemhuis, Pomp, Sluis 2008; Fallona 2000]. Согласно теории социального научения, дети подражают социальным действиям педагогов [Losin, Woo, Krishnan, Wager, Iacoboni, Dapretto 2015]. При этом они с большей вероятностью усваивают наблюдаемые типы поведения, если это приводит к положительному или к желательному результату. Исходя из этого, мы предполагаем, что демонстрируемые педагогами позитивные (просоциальные) установки могут способствовать формированию у учащихся позитивного отношения к мигрантам.

В то же время исследования доказывают, что снижению предрассудков и негативного отношения к мигрантам способствуют межкультурные контакты. Согласно гипотезе контакта, межгрупповые контакты и их качество улучшают восприятие другой этнической группы, предсказывают благоприятное отношение к другим группам, способствуют снижению предрассудков [Pettigrew 1997]. Это связано с тем, что межгрупповой контакт повышает осведомленность о другой группе, уменьшает межгрупповую тревогу, повышает эмпатию и формирует благоприятную перспективу взаимодействия [Pettigrew, Tropp 2008]. При этом одно из важных условий такого контакта – благоприятная нормативная среда, то есть социальные нормы, существующие в самой группе и исходящие от значимых других, например от учителей или родителей. Поэтому мы предположили, что даже специально моделируемый межкультурный контакт, сопровождаемый позитивной, просоциальной установкой педагога, может способствовать благоприятному отношению детей принимающего общества к мигрантам.

По результатам многих исследований [Aboud 2008; Nesdale 2004; Thijs, Verkuyten 2016] известно, что именно в раннем подростковом возрасте (10–11 лет) часто формируются предрассудки и предубеждения. Именно в этом возрасте дети особенно уязвимы для формирования предрассудков из-за важных социально-когнитивных процессов. Они все больше рассматривают нормы своей социальной группы и этническую принадлежность в качестве эталона для оценки других групп и склонны доверять этим категориям беспрекословно [Thijs, Verkuyten 2016]. Поэтому в качестве участников нашего исследования мы выбрали младших подростков – учащихся четвертых классов в возрасте 10–11 лет.

Страны же – Италия и Россия – были выбраны для исследования в силу сходства демографических процессов, связанных с международной миграцией, а также из-за сходства организации школьного обучения. И Италия, и Россия – страны с богатой историей внутренней и внешней миграции. В настоящее время в обеих странах наблюдается рост количества мигрантов. Италия – страна, через которую проходят основные миграционные маршруты в государства Европейского союза. Поэтому в ней количество мигрантов растет быстрыми темпами: в 2014 г. их было 66 066, в 2015 г. – 103 792, а в 2016 г. – 176 554, в 2018 г. – уже более 350 тыс. ( >>>> ). Россия является третьей страной в мире по количеству мигрантов после США и Германии. По данным статистики, в России насчитывается около 10 млн мигрантов. В настоящее время исследователи и в Италии, и в России отмечают преимущественно негативное, враждебное отношение местного населения к мигрантам.

Что касается особенностей образования, то в обеих странах учителя начальных классов занимают ключевую позицию в школьной жизни учеников. Как в Италии, так и в России каждый класс четко идентифицируется, он насчитывает достаточно небольшое количество учеников, состав класса устойчив, учителя начальной школы проводят намного больше времени с учащимися, чем другие специалисты (учителя музыки, физкультуры и др.). Более того, педагоги не просто преподают основные предметы (такие как национальный язык, математика, и т.д.), но и выполняют другие воспитательные функции – организуют внеклассные мероприятия, экскурсии, общаются с семьями и т.д. Таким образом, мы можем заключить, что социокультурный контекст и система образования в начальной школе в Италии и в России имеет ряд общих позиций.

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи установок учителей и отношения учащихся 10–11 лет к мигрантам в двух странах – Италии и России. Первая гипотеза исследования заключалась в предположении, что просоциальные установки учителей будут повышать симпатию по отношению к новичку-мигранту. Вторая гипотеза состоит в предположении, что просоциальные установки учителей будут повышать выраженность положительных характеристик стереотипа этнокультурной группы “новичка-мигрантаˮ. Третья гипотеза гласит: просоциальные установки учителей будут снижать выраженность негативных характеристик стереотипа данной группы. Кроме этого, мы предположили, что просоциальные установки учителей будут снижать взаимосвязь между симпатией по отношению к “новичку-мигрантуˮ и негативным стереотипом его друзей, то есть восприятие “новичка мигрантаˮ будет более персонифицированным и более позитивным.

Дизайн, методика и процедура исследования

Данное исследование представляет собой факторный социально-психологический эксперимент. Экспериментальной группе учащихся учителя демонстрировали просоциальные установки (зачитывались просоциальные инструкции для выполнения заданий), в контрольной группе учителя зачитывали поведенческие инструкции (примеры инструкций приведены в описании методов). Затем ученикам предлагалась смоделированная ситуация межкультурного контакта с “новичком-мигрантомˮ с неопределенным культурным происхождением, который, возможно, будет учиться в данном классе. Учащиеся знакомились с особенностями жизни потенциального “новичкаˮ в его стране на основе небольшого рассказа. Потом детям предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их отношения как к “новичку-мигрантуˮ, так и к его друзьям (его группе).

Данные были собраны в трех школах Северной Италии (Милан, Раварино-Моден, Падуя) и в пяти школах России (в Москве и Подмосковье – в Звенигороде и Переделкино). В обеих странах в выборку вошло и сельское, и городское население. Общее число опрошенных детей последнего года обучения в начальной школе (10–11 лет) – 335 (216 человек в России и 119 – в Италии). Однако не все опросные листы были включены в анализ из-за отсутствия ответов на контрольные вопросы. В итоге в выборку вошли 227 респондентов: 134 из России (59 мальчиков и 75 девочек) и 93 из Италии (46 мальчиков и 47 девочек). Средний возраст респондентов M = 11,27.

Опросник включал помимо демографических данных (пол, возраст, этническая принадлежность):

1. Короткий текст с описанием жизни “новичка-мигрантаˮ (использовались имена Йори и Лайнес) неопределенного происхождения (145 слов). 2. Шкалу симпатии по отношению к “новичку-мигрантуˮ, которая включала 10 утверждений (использовалась шкала Likability Scale [Reysen 2005]): например “Йори (Лайнес) дружелюбный (ая)ˮ, “Я бы хотел(а), чтобы Йори (Лайнес) был(а) членом моей командыˮ и т. д. Каждое утверждение оценивалось с использованием шестибалльной шкалы от “полностью не согласен(сна)ˮ (1) до “полностью согласен(сна)ˮ (6). Более высокий балл демонстрировал более благоприятное отношение к “новичку-мигрантуˮ (Cronbach’s α = 0,84; показатели CFA (конфирматорного факторного анализа) – х2/ df = 2,55, CFI = 0,94, RMSEA = 0,08, PCLOSE = 0,02).

3. Шкала отрицательных и положительных характеристик стереотипа группы мигранта (в данной ситуации – друзья “новичка-мигрантаˮ). Была использована шкала расовых установок (Multiple-response racial attitude measure – (MRA), разработанная в [Doyle, Aboud 1995]. Каждое утверждение включало слово-характеристику и краткое его описание. Например, “Чистоплотный, то есть, никогда не забывает мыть руки перед едойˮ или “Недружелюбныйˮ – толкает ребят, деретсяˮ. Учащихся просили указать, считают ли они эти характеристики применимыми к друзьям “новичка-мигрантаˮ. Каждое утверждение оценивалось по пятибалльной шкале от “все имеют такую характеристикуˮ (1) до “никто не имеет такой характеристикиˮ (5). Инструкции были сформулированы так: “По-моему, все друзья Йори (Лайнес): чистоплотныеˮ или “По-моему, некоторые друзья Йори (Лайнес) эгоистичныеˮ Более высокие значения в положительных стереотипах указывают на более позитивную атрибуцию группы новичка, и наоборот, высокие значения в отрицательных стереотипах указывают на более негативную атрибуцию группы. Использовались восемь положительных характеристик: чистоплотный, здоровый, вежливый, счастливый, дружелюбный, добрый, готовый помочь и умный. Показатели α = 0,89 и х2/ df = 2,11; CFI = 0,98; RMSEA = 0,07; PCLOSE = 0,14. Также мы включили семь отрицательных характеристик: злой, подлый, грязный, глупый, эгоистичный, часто болеющий и непослушный. Показатели α = 0,86 и х2/ df = 2,35; CFI = 0,98; RMSEA = 0,08; PCLOSE = 0,12.

Кроме того, опросник включал контрольные вопросы. Они позволяли оценить правильность понимания учащимися текста и инструкции, которую давал учитель перед началом эксперимента, а также правильность выполнения заданий.

До сбора данных исследователи получили одобрение этического комитета НИУ ВШЭ и индивидуальное согласие родителей детей. Школы были отобраны через сайты и личные контакты. Исследователи контролировали всю процедуру проведения эксперимента и оказывали поддержку учащимся, а также заранее знакомились с учителями и объясняли процедуру проведения исследования. Сессия занимала один академический час (45 мин.) и проводилась в обычное школьное время с участием учителя начальных классов. После короткого представления исследователей учитель напоминал учащимся о том, что участие является добровольным, и ученик может прервать его в любое время.

Завершив предварительный этап, учитель сообщал ученикам новость о том, что в их класс, возможно, придет новый ученик или ученица. Далее учитель давал одну из инструкций (в экспериментальных классах –просоциальную, в контрольных – дисциплинарную). Пример просоциальной инструкции: “Дорогие ребята, хочу напомнить вам, что в нашем классе мы всегда рады знакомству с новыми людьми, нам нравится узнавать людей ближе и общаться со всеми, кто похож или не похож на нас, мы открыты для общения и доброжелательно относимся ко всем гостямˮ. Пример дисциплинарной инструкции: “Дорогие ребята, хочу напомнить вам, что у нас в классе все соблюдают дисциплину, сидят красиво, ровно, никто не опаздывает на уроки, не бегает по коридору, все внимательно слушают друг друга, не перебивают, и все придерживаются одинаковых правилˮ.

После этого ученики читали рассказ о жизни потенциального новичка в его стране (145 слов). Затем они заполнили опросник в отведенное время, никто не изъявил желание прервать опрос. В качестве благодарности дети могли выбрать стикер со словом “Спасибоˮ, написанным на их родном языке или на неизвестном языке (мы использовали кхмерский язык – язык народа, проживающего в Камбодже, имена “новичка-мигрантаˮ были аутентичны культуре данного народа).

Результаты исследования На предварительном этапе был проведен анализ вопросов всех шкал и на основе результатов рассчитаны средние значения и стандартные отклонения для каждой шкалы (см. табл. 1).

Таблица 1

Средние значения всех исследуемых переменных

| Переменные | N | M | SD |

| Симпатия по отношению к “новичку-мигранту&8j1; (max 6) | 227 | 4,17 | 0,86 |

| Позитивные стереотипы внешней группы (друзья “новичка-мигранта&8j1;) (max 5) | 227 | 3,42 | 0,77 |

| Негативные стереотипы внешней группы (друзья “новичка-мигранта&8j1;) (max 5) | 227 | 2,76 | 0,83 |

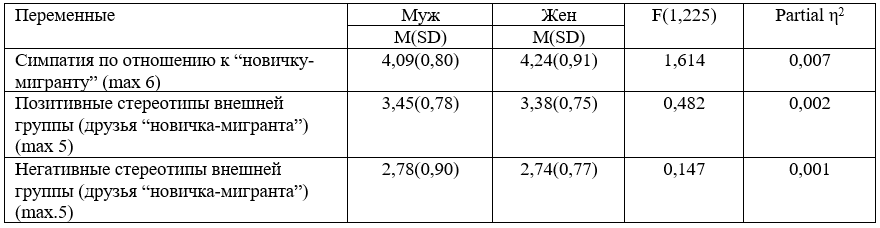

Было также проверено возможное влияние пола на все шкалы. Результаты показали, что девочки более симпатизируют “новичку-мигрантуˮ, чем мальчики, при этом мальчики имеют более выраженные положительные характеристики стереотипа друзей “новичка-мигрантаˮ, чем девочки. Однако выявленные различия статистически не значимы (см. табл. 2).

Таблица 2

Сравнение средних значений всех переменных в зависимости от пола учащегося

Далее, мы сравнили результаты, полученные в Италии и России (см. табл. 3) с использованием MANOVA, где страна выступала в качестве независимой переменной, а симпатия по отношению к “новичку-мигрантуˮ, позитивные и негативные стереотипы его друзей – зависимыми переменными. Были выявлены значимые межстрановые различия: Wilks’ λ = 0,621, F(3,223) = 45,325, p < 0,001, η2 = 0,379. Различия по отдельным показателям, полученные с помощью ANOVA, оказались также значимыми.

Таблица 3

Сравнение средних значений исследуемых переменных в Италии и России

| Переменные | Италия (93) | Россия (134) | F(3,223) | Partial η2 |

| M(SD) | M(SD) | |||

| Симпатия по отношению к “новичку-мигрантуˮ (max 6) | 4,54(0,70) | 3,91(0,87) | 33,747 | 0,130*** |

| Позитивные стереотипы внешней группы (друзья “новичка-мигрантаˮ) (max 5) | 3,70(0,93) | 3,22(0,55) | 23,915 | 0,096*** |

| Негативные стереотипы внешней группы (друзья “новичка-мигрантаˮ) (max 5). | 2,18(0,82) | 3,16(0,56) | 115,650 | 0,339*** |

Результаты позволяют заключить, что в Италии у младших школьников значимо выше симпатия по отношению к “новичку-мигрантуˮ, чем в России. Кроме того, в Италии позитивные стереотипы друзей “новичка-мигрантаˮ более выражены, а негативные стереотипы менее выражены, чем в России. Исходя из выявленных межстрановых различий, мы решили проверить гипотезу о влиянии инструкции учителя на отношение учеников к “новичку-мигрантуˮ на выборках Италии и России отдельно. Мы выполнили MANOVA с инструкцией в качестве независимой переменной и симпатией по отношению к “новичку-мигрантуˮ, позитивными и негативными стереотипами его друзей в качестве зависимых переменных. Анализ показал, что в обеих странах различия существуют только по отдельным показателям (см. табл. 4).

Таблица 4

Сравнение средних значений учащихся экспериментальной (просоциальная инструкция учителя) и контрольной групп (дисциплинарная инструкция учителя) в России и Италии

Примечание: **p 0,01;*p 0,05;† p =0,06 Результаты России и Италии представлены через слеш.

Результаты, представленные в таблице 4, показывают, что паттерны влияния просоциальных установок учителей на отношение учащихся младших классов к потенциальному “новичку-мигрантуˮ и его друзьям в Италии и России имеет одинаковые тенденции: в обеих странах установлено, что в экспериментальных классах симпатия по отношению к “новичку-мигрантуˮ выше, чем в контрольных. Также в экспериментальных классах выраженность позитивных стереотипов друзей “новичка-мигрантаˮ значимо выше. На выраженность негативных стереотипов позиции «друзья “новичка-мигрантаˮ» просоциальные установки не оказывали значимого влияния.

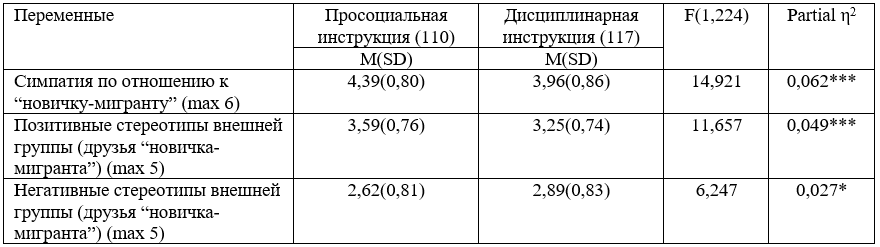

Исходя из того, что общие тенденции влияния просоциальных установок учителей на отношение школьников к мигрантам были одинаковы в Италии и России, дальнейший анализ был проводен на общей выборке. Мы выполнили MANOVA с инструкцией в качестве независимой переменной, и симпатией по отношению к “новичку-мигрантуˮ, позитивными и негативными стереотипами друзей “новичка-мигрантаˮ в качестве зависимых переменных. Анализ показал, что существует значимый многомерный основной эффект: Wilks’ λ = 0,897, F(3,221) = 5,068, p < 0,001, η2 = 0,103. Различия по отдельным показателям, полученные с помощью ANOVA, были также значимы (см. табл. 5).

Таблица 5

Сравнение средних значений учащихся экспериментальной и контрольной групп Примечание: ***p 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05

Результаты показывают, что в экспериментальной группе учащиеся высказывали больше симпатии по отношению к новичку-мигранту, чем дети в контрольной группе. Кроме этого, в экспериментальных классах у учеников наблюдались более выраженные положительные и менее выраженные отрицательные характеристики стереотипа друзей “новичка-мигрантаˮ, в сравнении с учащимися контрольных классов, которым давалась дисциплинарная инструкция.

Далее мы провели корреляционный анализ (см. табл. 6). Результаты показали, что в экспериментальной группе симпатия к “новичку-мигрантуˮ положительно коррелирует с выраженностью положительных характеристик стереотипа группы друзей “новичка-мигрантаˮ и отрицательно – с выраженностью отрицательных характеристик стереотипа данной группы. Также выраженность положительных характеристик в стереотипе внешней группы отрицательно взаимосвязана с выраженностью отрицательных характеристик стереотипа данной группы.

В контрольной группе была выявлена положительная взаимосвязь между симпатией к “новичку-мигрантуˮ с выраженностью положительных характеристик внешней группы. Также отмечена отрицательная взаимосвязь между выраженностью положительных и отрицательных характеристик стереотипа этой группы. Взаимосвязь между симпатией к “новичку-мигрантуˮ и выраженностью отрицательных характеристик его группы оказалась незначимой.

Таблица 6

Результаты корреляционного анализа (просоциальная инструкция/дисциплинарная инструкция)

| Переменные | 1 | 2 |

| 1.Симпатия к “новичку-мигрантуˮ (max 6) | - | |

| 2.Позитивные стереотипы внешней группы друзей “новичка-мигрантаˮ (max 5) | 0,396***/0,334*** | - |

| 3. Негативные стереотипы внешней группы друзей “новичка-мигрантаˮ (max 5) | -0,397***/-0,156 | -0,472***/-0,278** |

В целом, результаты исследования показали, что существуют значимые различия между младшими школьниками в Италии и России: в уровне симпатии по отношению к “новичку-мигрантуˮ (она более выражена у детей в Италии); в выраженности позитивных и негативных стереотипов друзей “новичка-мигрантаˮ (позитивные стереотипы значимо выше, а негативные – значимо ниже в Италии по сравнению с Россией). Однако, проведенный анализ влияния просоциальных установок учителей на отношение школьников к мигрантам показал, что общий паттерн этого влияния одинаков в Италии и в России. Поэтому мы проверили наши гипотезы на общей выборке.

Результаты исследования подтвердили выдвинутую нами первую гипотезу: просоциальные установки педагогов повышают симпатию учеников по отношению к “новичку-мигрантуˮ. То есть мы доказали, что новый ученик-мигрант с неизвестным происхождением как индивид вызывал у учеников больше симпатии в ситуации, когда педагог демонстрировал просоциальные установки, в сравнении с ситуацией, когда педагог придерживался дисциплинарных установок. Когда учитель предлагал учащимся быть открытыми, гостеприимными, дружелюбными, они высказывали более высокий уровень доброжелательности, уважения по отношению к “новичку-мигрантуˮ. Анализ имеющейся литературы склонял к тому, что представление неизвестного ребенка в качестве будущего члена класса создает возможность принятия мигранта в группу. Это повышает групповую сплоченность и уменьшает дистанцию с культурой “новичка-мигрантаˮ. Выделение педагогом особого атрибута членства в данной группе (ориентация на открытость, дружелюбие) активирует процесс самокатегоризации, который признает нового члена как “подходящегоˮ для данной группы [Turner 1987]. Кроме того, основное положение гипотезы контакта Олпорта (1954) предполагает, что создание со стороны значимых взрослых (учителей) благоприятной нормативной среды для межгруппового контакта способствует снижению дистанции между группами и уменьшает предрассудки. Следовательно, новый член группы воспринимается с любопытством и позитивными ожиданиями [Binder Zagefka, Brown, Funke, Kessler, Mummendey, Leyens 2009; Stephan, Stephan 2001]. Таким образом, наша первая гипотеза была полностью подтверждена.

Переходя от индивидуального уровня к групповому измерению, мы установили, что если учитель демонстрировал учащимся просоциальные установки, то выраженность положительных характеристик стереотипа друзей “новичка-мигрантаˮ была выше, по сравнению с ситуацией, когда учитель демонстрировал дисциплинарные установки. То есть наблюдается тот же паттерн, что и для индивида (“новичка-мигрантаˮ). Такая ситуация может быть объяснена влиянием процесса проецирования [Crisp, Turner 2009]. Если положительный и продолжительный контакт может сделать определенных членов внешней группы более похожими на нас [Eller, Abrams 2004; Wright, Aron, McLaughlin-Volpe, Ropp 1997], то к этим членам, как и к их группе, будет положительное отношение [Robbins, Krueger 2005]. Таким образом, полученные результаты полностью подтвердили выдвинутую нами вторую гипотезу.

Также мы выявили, что просоциальные установки учителей влияют на восприятие отрицательных характеристик группы мигранта. Как и ожидалось, в ситуации, когда учитель демонстрировал просоциальные установки, ученики демонстрировали менее негативный стереотип группы друзей “новичка-мигрантаˮ в сравнении с ситуацией, когда учитель демонстрировал дисциплинарные инструкции. При этом, в целом выраженность негативного стереотипа на всей выборке была ниже среднего. Относительно низкий уровень стигматизации в обоих случаях (и экспериментальная, и контрольная группы) можно отнести к общей атмосфере, которую ученики чувствуют в начальной школе, более благоприятной и менее осуждающей, чем в старших классах [Кондратьев 2008; Favaro, Centro 2007].

Можно отметить и то, что позитивный школьный климат приводит к благоприятным отношениям учеников со сверстниками и учителями и одновременно уменьшает поведенческие проблемы [Thomas, Bierman, Powers 2011]. Ежедневное общение со школьниками из разных слоев общества в реальной жизни, безусловно, может снижать уровень неопределенности при ожидании “новичкаˮ даже в случае его неясного происхождения. Наши данные соответствуют результатам предыдущих исследований в данной сфере и отражают идею о том, что культурное разнообразие в значительной степени способствует созданию благоприятного социального климата [Civitillo, Schachner, Juang van de Vijver, Handrick, Noack 2016]. Таким образом, третья гипотеза нашего исследования также подтвердилась1.

Корреляции в контрольной и экспериментальной группах показали предсказуемый результат в отношении взаимосвязи между симпатией по отношению к “новичку-мигрантуˮ и выраженностью положительных характеристик стереотипа его друзей (данная взаимосвязь положительная), а также взаимосвязи между выраженностью положительных и отрицательных характеристик стереотипа группы новичка-мигранта (данная связь отрицательная). Однако получен интересный результат в экспериментальной группе: значимая отрицательная взаимосвязь между симпатией по отношению к “новичку-мигрантуˮ и выраженностью отрицательных характеристик стереотипа его друзей. Этот результат можно считать доказательством того, что просоциальные установки учителя обеспечивают когнитивные и социальные изменения взаимосвязи между групповым и личностным уровнями. То есть отношение к “новичку-мигрантуˮ становится более персонифицированным: в восприятии учащихся он “дистанцируетсяˮ от негативных стереотипов группы его друзей.

Отметим также, что класс – мощный агрегатор, который преодолевает индивидуальные различия и помогает создать разделяемое чувство “мыˮ между всеми членами. В [Murray, Greenberg 2000] эмпирически доказано, что у детей данной возрастной группы положительная социальная и эмоциональная поддержка способствует их образовательным успехам. Связь с учителями и качество отношений со сверстниками имеют решающее значение для достижения оптимальной среды, способствующей развитию. Поэтому младшие школьники более чувствительны к установлению прочных и плодотворных отношений как со сверстниками, так и со взрослыми.

Приведенные выше данные вписываются в контекст современных исследований. Они открывают новые перспективы в этой области, но при этом имеют и некоторые ограничения. Во-первых, на межгрупповую динамику влияют несколько факторов, и до сих пор не до конца понятно, в какой степени в рассматриваемой сфере личный и социальный уровни пересекаются и взаимодействуют. Следовательно, нельзя утверждать, что предложенные нами объяснения могут дать исчерпывающий обзор психологических процессов, лежащих в основе выбора, сделанного учениками. Некоторые переменные, относящиеся к “личностиˮ, не могут контролироваться: это уровень эмпатии, социально-экономический статус, религия, ранее существовавшие убеждения, влияние семьи и т.д. Хотя цель данной работы состояла в том, чтобы исследовать социальное влияние в очень специфической обстановке, следует признать, что выбранная перспектива представляет собой важный, но все же не полный угол зрения и должна быть дополнена другими подходами.

Во-вторых, выбор использования “виньетокˮ (письменные истории) имеет веское обоснование, но также и некоторые ограничения. Это “воображаемая историяˮ, а потому, если бы ситуация произошла в реальной жизни, нет гарантии, что ученики вели бы себя соответственно высказанным мнениям. Более того, хотя инструкции были правдоподобными и достоверными, они также могут вступать в противоречие с “реальнымˮ опытом, который учащиеся имеют с этим конкретным учителем как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Школы, принимающие участие в эксперименте, выбирались на основе личных контактов. На основе предварительных обсуждений можно было понять, что они уже работают над темой инклюзии и что во многих случаях уже разработали политику и педагогические проекты содействия мигрантам.

Однако, несмотря на эти ограничения, результаты исследования свидетельствуют, что предложенная процедура имеет перспективы для детей младшего подросткового возраста. Дополнительное преимущество данного метода – простота администрирования и то, что примененный дизайн исследования хорошо вписывается в переполненный график работы современных школ. Возможной перспективой дальнейшей работы может стать изучение межстрановых различий в качестве отдельной переменной в сочетании с установками учителей.

Библиография

- 1. Белогуров А.Ю. (2015) Идеи поликультурности в образовательном процессе // Высшее образование в России. № 3. С. 109–112.

- 2. Джуринский А.Н. (2010) Педагоги в многонациональном мире. М.: ВЛАДОС.

- 3. Кондратьев М. (2008) Социальная психология в образовании. М.: ПЕРСЭ.

- 4. Ломакина Ю.В. (2008) Этапы поликультурного воспитания младших школьников // Образование в современной школе. № 2. С. 31–36.

- 5. Селюкова Е.А., Фокина М.Н. (2012) Межэтнические отношения учащихся школы // Проблемы и перспективы развития образования: материалы II Международной научной конференции (Пермь, май 2012 г.). Пермь: Меркурий. С. 82–84 (https://moluch.ru/conf/ped/archive/58/2344).

- 6. Храпаль Л.P., Камалеева A.P. (2013) Культурная глобализация и этнокультурная индентичность общества как факторы модернизации современного образования // Известия Саратовского университета. Т. 2. Серия Акмеология образования. Психология развития. Вып. 2. С. 202–206.

- 7. Юнусова М.С. (2009) Роль педагогов в поликультурном образовании школьников // Этнопедагогика в системе образования. № 2. С. 53–55.

- 8. Aboud F.E. (2003) The formation of in-group favoritism and out-group prejudice in young children: Are they distinct attitudes? // Developmental psychology. No. 1. Pp. 48–60.

- 9. Allport G.W. (1954) The nature of prejudice. Cambridge (MA): Addison-Wesley.

- 10. Bandura A. (2000) Exercise of human agency through collective efficacy // Current directions in psychological science. No. 3. Pp. 75–78.

- 11. Berry J.W. (Ed.) (2017) Mutual intercultural relations Cambridge: Cambridge Univ. Press.

- 12. Binder J., Zagefka H., Brown R., Funke F., Kessler T., Mummendey A., Leyens J.P. (2009) Does contact reduce prejudice or does prejudice reduce contact? A longitudinal test of the contact hypothesis among majority and minority groups in three European countries // Journal of personality and social psychology. No. 4. P. 843.

- 13. Civitillo S., Schachner M., Juang L., van de Vijver F.J.R., Handrick A., Noack P. (2016) Towards a better understanding of cultural diversity approaches at school: A multi-informant and mixed-methods study // Learning, Culture and Social Interaction. No. 17. Pp. 1–14.

- 14. Crisp R.J., Turner R.N. (2009) Can imagined interactions produce positive perceptions? Reducing prejudice through simulated social contact // American psychologist. No. 4. Pp. 231–240.

- 15. Denham S.A. (1998) Emotional development in young children. New York: Guilford Press.

- 16. Doyle A.B., Aboud F.E. (1995) A longitudinal study of White children’s racial prejudice as a social cognitive development // Merrill Palmer Quarterly. Vol. 41. Pp. 210–229.

- 17. Eller A., Abrams D. (2004) Come together: Longitudinal comparisons of Pettigrew's reformulated intergroup contact model and the common ingroup identity model in Anglo-French and Mexican-American contexts // European Journal of Social Psychology. No. 3. Pp. 229–256.

- 18. Fallona C. (2000) Manner in teaching: a study in observing and interpreting teachers' moral virtues // Teaching and Teacher Education. Vol. 16. Pp. 681–695.

- 19. Favaro G. (2007) Una scuola per l’integrazione interculturale. Centro COME (www. provincia. milano. it/scuola/nonunodimeno/documentazione).

- 20. Jennings P.A., Greenberg M.T. (2009) The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes // Review of educational research. No. 1. Pp. 491–525.

- 21. Lai T. (2015) Effects of Student-Teacher Congruence on Students' Learning Performance: A Dyadic Approach // Social Science Quarterly (Wiley-Blackwell). No. 5. Pp. 1424–1435.

- 22. Lebedeva N., Galyapina V. N., Lepshokova Z., Ryabichenko T. (2017) Intercultural Relations in Russia // Mutual intercultural relations / Ed. by J.W. Berry. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Pp. 1–33.

- 23. Nesdale D. (2004) Social identity processes and children’s ethnic prejudice // The development of the social self. No. 7. Pp. 219–245.

- 24. Pettigrew T.F. (1997) Generalized intergroup contact effects on prejudice // Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 23. Pp. 173–185.

- 25. Pettigrew T.F., Tropp L.R. (2008) How does intergroup contact reduce prejudice? Meta-analytic tests of three mediators // European Journal of Social Psychology. No. 6. Pp. 922–934.

- 26. Reysen S. (2005) Construction of a new scale: the Reysen likability scale // Social Behavior and Personality international journal. No. 2. Pp. 201–208.

- 27. Robbins J.M., Krueger J.I. (2005) Social projection to ingroups and outgroups: A review and meta-analysis // Personality and Social Psychology Review. No. 1. Pp. 32–47.

- 28. Stephan W.G., Stephan C.W. (2001) Improving intergroup relations. Thousand Oaks (CA), US: Sage Publications, Inc.

- 29. Thijs J., Verkuyten, M. (2016) Ethnic attitudes and social projection in the classroom // Child Development. No. 5. Pp. 1452–1465.

- 30. Thomas D.E., Bierman K.L., Powers C. J., Conduct Problems Prevention Research Group. (2011) The influence of classroom aggression and classroom climate on aggressive-disruptive behaviour // Child development. No. 3. Pp. 751–757.

- 31. Turner J.C. (with Hogg M.A., Oakes P.J., Reicher S.D., Wetherell M.S.) (1987) Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford, England: Basil Blackwell.

- 32. Van Oudenhoven J.V., Blank A., Leemhuis F., Pomp M., Sluis A.F. (2008) Nederland deugd [Dutch virtue]. Assen, The Netherlands: Van Gorcum.

- 33. Vervaet R., Van Houtte M., Stevens P.A.J. (2017) The Ethnic Prejudice of Flemish Pupils: The Role of Pupils’ and Teachers’ Perceptions of Multicultural Teacher Culture Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology Advance online publication (http://dx.doi.org/10.1037/cdp0000085).

- 34. Wright S.C., Aron A., McLaughlin-Volpe T., Ropp S.A. (1997) The extended contact effect: Knowledge of cross-group friendships and prejudice // Journal of Personality and Social psychology. No. 1. Pp. 73–90.