- Код статьи

- S086904990006562-0-1

- DOI

- 10.31857/S086904990006562-0

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 5

- Страницы

- 60-78

- Аннотация

В статье представлен анализ некоторых результатов общероссийского репрезентативного опроса населения, осуществленного с целью оценки перспектив конституирования политического поля в России. Реконструкция представлений россиян о политике не позволяет говорить о существовании в России политики современного типа. Отношение к правилам в политике является основным дифференцирующим критерием, в соответствии с которым выделяются относительно небольшая по охвату область нормативного понимания политики (“политическое поле&8j1;) и противостоящая ей область понимания политики как сферы преследования личных целей и согласования кликовых интересов (“зона власти&8j1;); при этом до половины респондентов оказываются в “серой зоне&8j1; неопределенности. Сопоставление средних оценок респондентов подтвердило статистическую значимость выделения этих групп. Показано, что представления, бытующие в “зоне власти&8j1;, оказывают негативное воздействие на восприятие политики в обществе в целом и ограничивают возможности формирования современной политики в России.

- Ключевые слова

- политика, правила, институционализация, политическое поле, зона власти, статистическая значимость

- Дата публикации

- 26.09.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 1941

И научные исследования, и сама наблюдаемая практика политической жизни свидетельствуют о существовании в России проблем с формированием современной политики (см., например, [Конституирование… 2018]). Для анализа этих проблем в нашей работе использован институциональный подход.

Под политикой современного типа понимается конкуренция проектов и решений, ориентированных на общее благо. Она реализуется в институционализированной публичной сфере сотрудничества и борьбы, протеста и поддержки, конфликта и диалога социальных акторов, то есть в политическом поле. Такое понимание позволяет не сводить политику исключительно к властным отношениям и не отождествлять ее с борьбой за власть – ее захватом, переделом, употреблением и т.п. Ключевым аспектом политики, понимаемой таким образом, оказывается продвижение сценариев и проектов, важных для развития общества – поиск определения и путей достижения общественного блага. Мы полагаем, что политика, соответствующая современному типу, должна обладать следующими сущностными признаками:

- конфликтностью (взаимодействием между акторами, идентифицирующими друг друга по принципу “свой-чужойˮ, артикуляцией существующих в обществе расколов, агонизмом – соперничеством “по правиламˮ);

- универсализмом норм (наличием общепризнанных “правил игрыˮ, обязывающим характером принимаемых решений, формированием условий для социетальной интеграции);

- конкуренцией и свободным выбором (наличием альтернатив, способностью и возможностью акторов осуществлять выбор между ними);

- целеполаганием (определением стратегических целей, имеющих общественное значение, относящихся к “общему благуˮ).

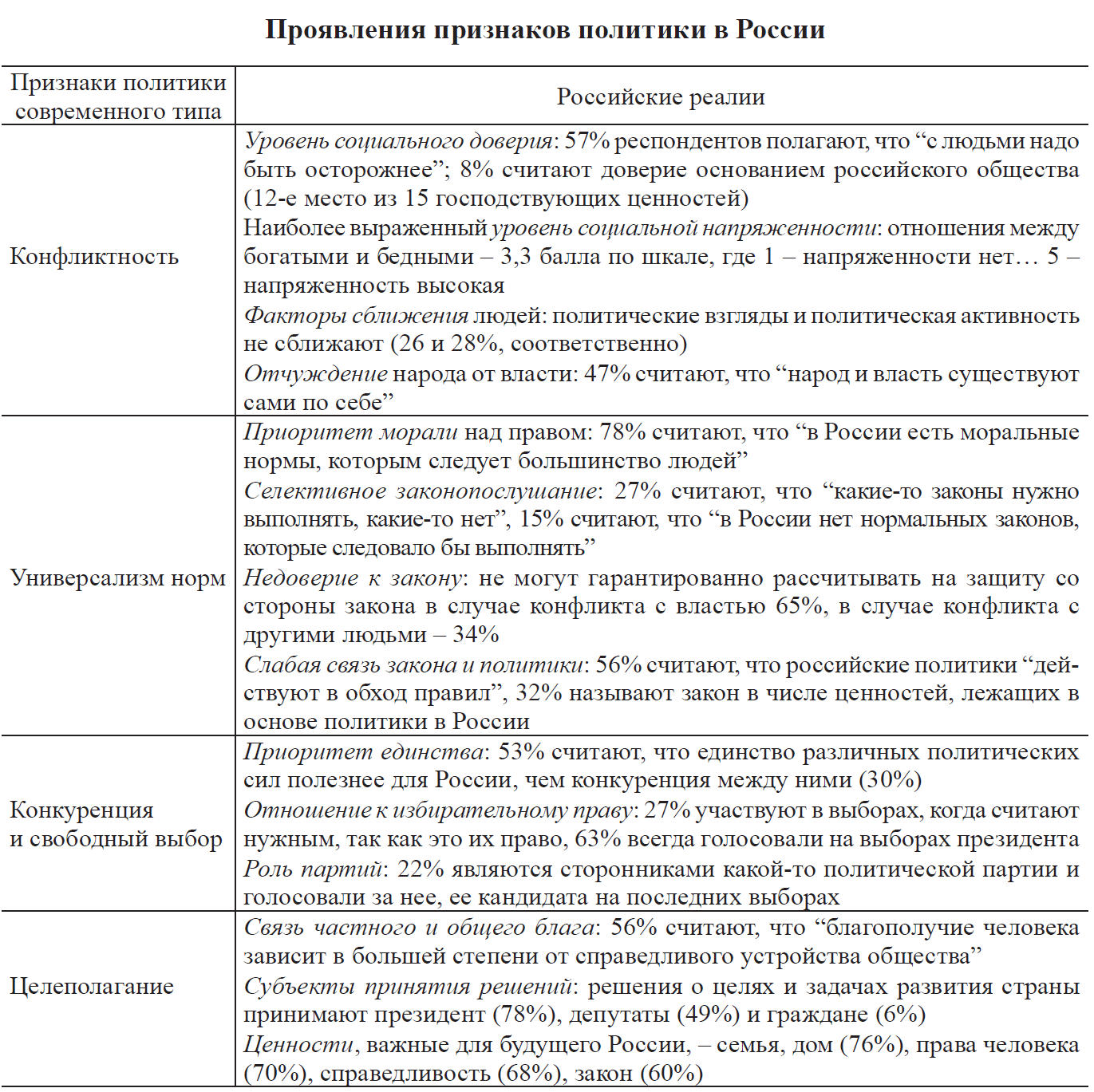

Для того чтобы судить о наличии или отсутствии этих признаков в России, мы проанализировали данные общероссийского репрезентативного опроса населения в возрасте 18 лет и старше, проведенного отделом сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН (при поддержке Центра социального прогнозирования и маркетинга) в июне 2018 г. Объем выборочной совокупности – 700 человек (далее ОСПИ-2018). Полученные в результате данные не позволяют говорить о том, что в России основные признаки современной политики присутствуют в полной мере и являются четко выраженными (см. табл. 1).

Таблица 1

Иными словами, сделать вывод о существовании политики в России – тем более современной политики – достаточно сложно.

Как было отмечено выше, институциональная среда развертывания практик политики современного типа – политическое поле. В качестве идеал-типического конструкта оно представляет собой пространство, в котором:

- разворачиваются отношения политических акторов, идентифицирующих себя по принципу “свой – чужойˮ;

- производятся конвенции и “правила игрыˮ, то есть институции;

- формулируются общие цели и ценности, которые становятся основой для социетальной интеграции и легитимации социального порядка;

- осуществляется универсализация норм (в форме законов), что является условием конституирования и функционирования политического государства.

Соответственно, можно выделить следующие признаки формирования политического поля. Во-первых, это возникновение политических идентичностей (расколов) и их идеологическое оформление. Во-вторых, расширение индивидуального и коллективного участия; институционализация конфликта и диалога между гражданами, а также между гражданами и государством. В-третьих, правовая универсализация норм и процедур взаимодействия внутри политического сообщества.

Конституирование политики как исторического и социального явления во многом определяет институциональная среда. Чтобы представить ее характеристики и следуя логике институционального анализа, мы должны: 1) выявить совокупность правил, регулирующих и ограничивающих процессы формирования политики; 2) рассмотреть отношение граждан к этим правилам (прежде всего, признание их наличия или отсутствия); 3) раскрывать влияние, оказываемое правилами на когнитивные и поведенческие характеристики акторов. Данные опроса ОСПИ-2018 позволяют проанализировать конструкт “политикиˮ, существующий в представлениях российских граждан, с учетом институциональных ограничений.

Политика как место действия власти

Большинству респондентов политика представляется как некое “местоˮ действия власти. В то же время такие теоретически и нормативно значимые для политики черты, как принятие важных для общества решений или определение задач для общества, согласование групповых интересов или разрешение конфликтов оказываются для них существенно менее значимыми. Предварительно можно утверждать, что респонденты воспринимают политику в основном как некую закрытую область, своего рода “зонуˮ, где власть ничем не ограничена (42% всех респондентов), никак не зависит от народа (42%) и фактически ни перед кем не отвечает (32%), действует в своих собственных интересах (35%) или в интересах меньшинства населения (27%).

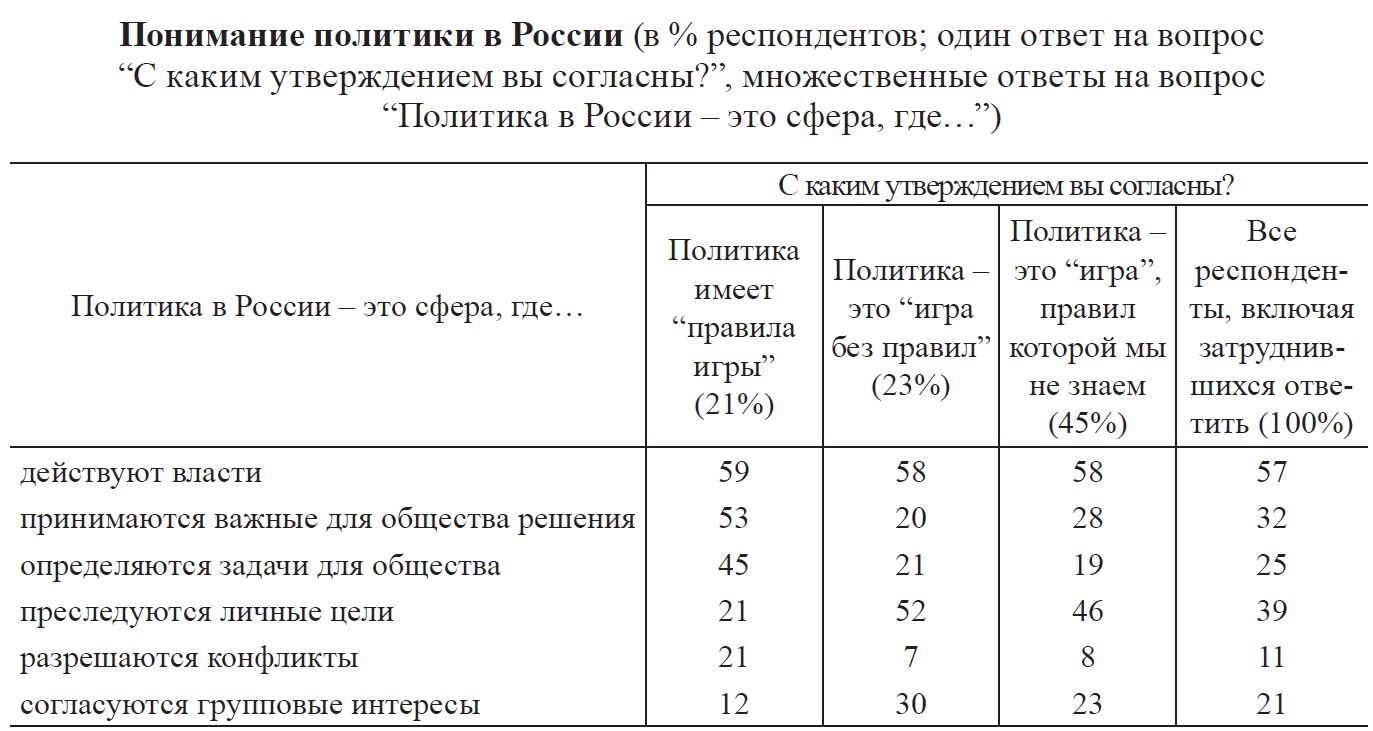

Данные обследования показывают очевидную дифференциацию в понимании политики между теми, кто согласны с тем, что «политика имеет “правила игрыˮ» (21% респондентов), и теми, кто считают, что «политика – это “игра без правилˮ» (23%), а также теми, кто полагают, что «политика – это “играˮ, правил которой мы не знаем». Последние составляют относительное большинство (45%) и в силу численности во многом определяют профиль всей выборки (см. табл. 2).

Таблица 2

Респонденты, обнаруживающие правила в политике, демонстрируют преимущественно нормативное ее понимание. Российская политика для них – это сфера принятия важных для общества решений (53%) и определения задач для общества (45%), в то время как для респондентов, считающих, что правил в политике нет, российская политика – это прежде всего сфера, в которой преследуются личные цели (52%), а также согласуются групповые интересы (30%). При этом большинство респондентов во всех трех группах характеризуют российскую политику как сферу, где “действуют властиˮ (58–59%), демонстрируя своего рода “негативный консенсусˮ.

Отношение к власти и оценка ее действий указанными группами респондентов также существенно различаются. Большинство респондентов, признающих наличие правил в политике, считают, что власть в России действует в интересах большинства населения – 41% против 5% в группе тех, кто отрицают наличие правил, и 10% в группе тех, кто правил не знают. Напротив, в последних двух группах преобладают считающие, что власть действует в своих собственных интересах – 53 и 39% против 17% в первой группе. Отвечая на вопрос о том, что ограничивает власть в России, респонденты первой группы указали, в частности, на закон (42%), оппозиционные партии и протест граждан (по 32%), а также на общественное мнение (29%). У респондентов двух других групп самым популярным вариантом ответа оказалось мнение, что “власть ничто не может ограничитьˮ – 43 и 49%, соответственно (в первой группе этот вариант набрал всего 24%).

В ответах на вопрос об отношениях между властью и народом в России также четко проявились различия между тремя группами респондентов. Представители первой группы посчитали, что наиболее точно эти отношения характеризует утверждение “власть ответственна перед народомˮ (45% против 12 и 15%). Второй по популярности в этой группе вариант – “власть никак не зависит от народа, она все решает самаˮ – тут значительно менее популярен (27%), а вот в двух других группах именно этот вариант оказался наиболее популярным (55 и 46%, соответственно). Респонденты этих групп также выбрали утверждения “власть сама по себе, народ сам по себеˮ (39 и 45% против 21% в первой группе) и “власть ни перед кем не отвечаетˮ (44 и 34% против 17% в первой группе).

Таким образом, в современной России можно выделить относительно небольшую по охвату область нормативного понимания политики (около одной пятой части респондентов), приближенного к идеал-типическому конструкту поля политики, или политического поля. Сравнима по объему с первой другая группа респондентов: в их представлениях существует другой конструкт, для обозначения которого мы используем термин “зона властиˮ – ограниченное и закрытое пространство, принципиально неполитическое и деформализованное с точки зрения действующих в нем правил. При этом основным фактором, определяющим существование этих противостоящих друг другу конструктов, оказалось признание/отрицание наличия правил в политике.

Наконец, до половины респондентов полагают, что какие-то правила политической “игрыˮ все же существуют, но они этим респондентам не известны, либо в силу закрытого характера политики и отсутствия доступной информации, либо потому, что респондент не интересовался и не пытался выяснить, что это за правила – видимо, это знание для него лишнее. Далее мы будем использовать термины “поле политикиˮ, “зона властиˮ и “серая зонаˮ для обозначения трех этих групп – соответственно, тех, кто считают, что “правила игрыˮ в политике есть, тех, кто полагают, что таких правил нет, и тех, кто не знают, что это за правила. Сопоставление этих групп позволило нам получить эмпирическое подтверждение характеристик “зоны властиˮ, полученных на основании теоретического анализа, и сделать некоторые выводы о взаимодействиях “зоны властиˮ и политического поля в России.

“Зона властиˮ формируется кликами, которые складываются на социальном (межличностном) уровне и в процессе иерархизации переносят неформальные нормы и практики на социетальный уровень (о кликах см. подробнее [Патрушев, Хлопин 2007]). Здесь 68% респондентов полагают, что политика – “дело немногихˮ. Примечательно, что среди респондентов “поля политикиˮ тех, кто считают, что политика – “дело немногихˮ, также оказалось большинство. Это отражает общую тенденцию “уходаˮ людей из политики. Однако доля тех, кто считают, что политика – это “дело всехˮ, в данной группе оказалась существенно выше не только, чем в “зоне властиˮ и в “серой зонеˮ, но и чем в целом по выборке (см. табл. 3).

Таблица 3 Политика – дело всех или немногих? (в %, давался один ответ)

| Какая точка зрения вам ближе: | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ | В целом по выборке |

| Политика – это дело всех | 44 | 18 | 14 | 22 |

| Политика – это дело немногих | 51 | 68 | 75 | 68 |

| Затрудняюсь ответить | 5 | 14 | 11 | 11 |

Только 9% респондентов в “зоне властиˮ считают, что власть в России выражает интересы всех граждан (в “поле политикиˮ – 44%). В качестве основных “бенефициаровˮ власти они называют высших государственных чиновников (75%), высших управленцев частных компаний и корпораций и крупных собственников (по 55%), высших военных чинов и “силовиковˮ (47%) (см. табл. 4).

Таблица 4 Власть и интересы социальных групп (в %, множественные ответы)

| Чьи интересы, на ваш взгляд, выражает власть в России? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ |

| Высших государственных чиновников | 49 | 75 | 68 |

| Высших управленцев частных компаний и корпораций | 38 | 55 | 51 |

| Крупных собственников | 34 | 55 | 50 |

| Высших военных чинов и "силовиков" | 37 | 47 | 42 |

| Политиков | 26 | 37 | 30 |

| Криминальных группировок | 10 | 27 | 16 |

| Государственных и муниципальных служащих | 19 | 16 | 14 |

| Сотрудников частных компаний и корпораций | 9 | 14 | 8 |

| Всех граждан | 44 | 9 | 13 |

| Работников бюджетной сферы | 11 | 4 | 2 |

| Студентов, учащихся | 4 | 2 | 1 |

| Пенсионеров | 9 | 1 | 2 |

| Средних и мелких предпринимателей | 3 | 0 | 1 |

Универсальные нормы (правопорядок) подменяются в “зонеˮ ситуативными договоренностями (83% полагают, что политики в России “предпочитают действовать в обход правилˮ), а принятие политических решений – администрированием, если не произволом (72% респондентов считают, что власть принимает решения “по своему разумениюˮ).

В “зоне властиˮ осуществляется неполитическое господство преимущественно с помощью денег (41%), пропаганды (43%) и манипулирования желаниями людей (49%), а также силы (36%) и произвола (34%). Для “поля политикиˮ основные инструменты осуществления власти – закон (51%) и общественное мнение (39%). Деньги и пропаганда здесь также оказались среди главных инструментов власти, однако существенно меньшее значение, чем в “зоне властиˮ, имеет сила, и большее – знание (см. табл. 5).

Таблица 5 Инструменты власти (в %; множественные ответы)

| Что обычно использует властьдля достижения своих целей? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ |

| Закон | 51 | 28 | 28 |

| Пропаганду | 39 | 43 | 48 |

| Общественное мнение | 39 | 18 | 16 |

| Деньги | 36 | 41 | 53 |

| Доверие людей | 30 | 31 | 35 |

| Манипулирование желаниями людей | 29 | 49 | 45 |

| Знание | 29 | 9 | 12 |

| Силу | 24 | 36 | 32 |

| Произвол | 9 | 34 | 19 |

| Мораль | 7 | 1 | 2 |

| “Понятияˮ | 3 | 9 | 6 |

То, как респонденты описывают отношения между народом и властью, подтверждает неполитический характер “зоны властиˮ и ее закрытость (см. табл. 6).

Таблица 6 Отношения между народом и властью (в %, множественные ответы)

| Какие утверждения наиболее точно характеризуют отношения между народом и властью в России? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ |

| Народ поддерживает власть | 33 | 7 | 9 |

| Народ сам по себе, власть сама по себе | 29 | 52 | 57 |

| Народ выбирает власть и отвечает за ее действия | 27 | 10 | 10 |

| Народ хочет ограничить власть ради большей свободы своих действий | 22 | 25 | 17 |

| Народ контролирует власть | 18 | 6 | 5 |

| Народ готов выступить против власти | 9 | 20 | 13 |

Большинство в “зоне властиˮ констатирует отчуждение народа от власти – вариант ответа “Народ сам по себе, власть сама по себеˮ набрал 52%. Только 10% полагают, что народ в России “выбирает власть и отвечает за ее действияˮ (27% в “поле политикиˮ). Еще меньше (6%) считают, что народ контролирует власть (18% в “поле политикиˮ). Респонденты “поля политикиˮ фиксируют большую, чем в “зоне властиˮ, поддержку, оказываемую власти народом – 33% против 7%.

Между респондентами разных групп обнаруживаются различия в оценке основных принципов, лежащих в основе политики в России. Для “зоны властиˮ и “серой зоныˮ это выгода (74 и 69%, соответственно), личный успех (51 и 46%), сила (44 и 42%) и собственность (36 и 41%). Те же ценности оказались в верхней части списка у респондентов “поля политикиˮ, однако с меньшими показателями. При этом на первое место респонденты “поляˮ поставили закон (52%), а на третье – права человека (35%), которые в “зоне властиˮ и в “серой зонеˮ мало востребованы (см. табл. 7).

Таблица 7 Принципы политики в России (в %, множественные ответы)

| Какие принципы, на ваш взгляд, лежат в основе политики в России? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ |

| Выгода | 48 | 74 | 69 |

| Личный успех | 34 | 51 | 46 |

| Сила | 33 | 44 | 42 |

| Собственность | 29 | 36 | 41 |

| Закон | 52 | 23 | 26 |

| Семья, дом | 21 | 14 | 13 |

| Права человека | 35 | 9 | 7 |

| Традиция | 11 | 6 | 7 |

| Свобода | 12 | 5 | 11 |

| Труд | 7 | 5 | 5 |

| Доверие | 11 | 4 | 6 |

| Мораль | 7 | 4 | 3 |

| Справедливость | 11 | 2 | 3 |

| Уважение к чужому мнению | 7 | 2 | 1 |

| Равенство | 12 | 1 | 6 |

Акторы “зоны властиˮ не являются политическими, не обладают выраженной и четкой идеологией и, по существу, не имеют политической идентичности, замещая ее лояльностью к принципам кликовой организации. “Зона властиˮ принципиально ограничена и блокирует массовое вовлечение граждан в политические практики, вытесняя институты политического представительства механизмами исключения на основе доминирования принципа лояльности. Почти половина респондентов “зоны властиˮ (49%) заявляют, что они никак не связаны с политикой, еще больше таких среди респондентов “серой зоныˮ – 54%. Лишь немногие в этих группах (6 и 3%, соответственно) причисляют себя к активистам. Среди респондентов “поля политикиˮ преобладают те, кто относят себя к “наблюдателямˮ (49%), но активистов среди них оказалось больше (19%), а не связанных с политикой – меньше (28%), чем в “зоне властиˮ или в “серой зонеˮ.

Граждане: участие в политике и влияние на политические решения

Наиболее частый ответ на вопрос о причинах неучастия в политике в “зоне властиˮ – “это бесполезно, от таких, как я, ничего не зависитˮ (43%). В “поле политикиˮ на первом месте оказалось относительно рациональное объяснение “есть другие заботыˮ. Показательно, что оценка политики как “грязного делаˮ в “зоне властиˮ встречается почти втрое чаще, чем в “поле политикиˮ – 21% против 8% (см. табл. 8).

Таблица 8 Причины неучастия в политике (в %, множественные ответы)

| Если лично вы не участвуете в политике, то почему? | “Полеполитикиˮ | “Зонавластиˮ | “Серая зонаˮ |

| Это бесполезно, от таких, как я, ничего не зависит | 25 | 43 | 47 |

| У меня другие заботы | 38 | 36 | 36 |

| Я ничего не понимаю в политике | 15 | 13 | 24 |

| Политика – грязное дело | 8 | 21 | 15 |

| У меня нет ресурсов | 13 | 12 | 14 |

| Это опасно | 7 | 9 | 6 |

| Мне лень | 6 | 6 | 3 |

| Мешает власть | 0 | 1 | 1 |

Существующая конфигурация пространства потенциальных политических практик, то есть разделение на относительно свободное поле политики и на зону властного господства, приводит к деформации потенциального политического процесса в плане как участия граждан, так и осуществления властных практик, а также процесса управления. Поскольку существующее поле политики достаточно ограниченно (это, скорее, “протополеˮ “протополитикиˮ), существенное значение имеют представления, распространенные в более массовой “серой зонеˮ, – а они весьма противоречивы. Если респонденты “поля политикиˮ связывают возможность большего влияния на властные решения с компетентностью граждан и их готовностью взять на себя ответственность, то респонденты “зоны властиˮ и “серой зоныˮ ориентируются на изменение законодательства, что при меньших компетентности и ответственности граждан и желании расширить “свободыˮ можно интерпретировать как создание “законныхˮ предпосылок и основ произвола (см. табл. 9).

Таблица 9 Условия увеличения влияния граждан на решения власти (в %, множественные ответы)

| Что необходимо, по вашему мнению, чтобы граждане могли больше влиять на решения, которые принимает власть? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ |

| Открытость власти к диалогу | 55 | 53 | 53 |

| Компетентность граждан | 49 | 33 | 39 |

| Готовность граждан взять на себя ответственность | 48 | 30 | 29 |

| Изменение законодательства | 31 | 48 | 34 |

| Расширение свобод | 13 | 18 | 15 |

Как следствие, и в “поле политикиˮ, и в “зоне властиˮ респонденты демонстрируют низкий уровень активности – они либо ничего не предпринимали (33 и 51%, соответственно), либо сводили свою активность к “латентнымˮ формам – обсуждению политики с друзьями и знакомыми (57 и 43%, соответственно). Открытые формы – публичное выражение своих взглядов и особенно участие в митингах и политических выступлениях – задействованы слабо; востребованными в “поле политикиˮ оказались только наблюдение за ходом выборов и (заметно меньше) участие в организованных дискуссиях о политике (см. табл. 10).

Таблица 10 Формы активности (в %, множественные ответы)

| На протяжении последних 12 месяцев предпринимали ли вы что-либо из перечисленного ниже? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ |

| Обсуждали политику с друзьями и знакомыми | 57 | 43 | 44 |

| Ничего не предпринимал(а) | 33 | 51 | 48 |

| Были наблюдателем на выборах | 22 | 3 | 6 |

| Участвовали в организованных дискуссиях о политике | 13 | 3 | 1 |

| Публично выражали свои взгляды | 9 | 3 | 4 |

| Подписывали петиции, интернет-обращения | 6 | 6 | 5 |

| Участвовали в митингах, политических выступлениях | 4 | 1 | 1 |

| Не помню | 3 | 3 | 3 |

Респонденты “зоны властиˮ не помнят своих попыток предотвратить или остановить действия органов власти (56%) либо отмечают их безуспешность (37% против 3% случаев успеха) на фоне относительной успешности таких попыток в “поле политикиˮ (21% случаев успеха против 30% неудач) (см. табл. 11). При этом респонденты “поля политикиˮ оптимистичнее (57% против 44% респондентов “зоны властиˮ и 42% респондентов “серой зоныˮ) и увереннее (затруднились ответить 12% против 23% в “зоне властиˮ и 25% в “серой зонеˮ) оценивают способность российских граждан к самоорганизации для решения важных для них задач (см. табл. 12). Показательно, впрочем, что в российских условиях респонденты всех групп в равной степени (31, 33 и 33%, соответственно) надеются на организующую роль власти.

Таблица 11 Успешность попыток влияния на органы власти (% респондентов; один ответ)

| Были ли в вашей жизни случаи, когда в одиночку или вместе с другими вам удалось повлиять на органы власти, чтобы предотвратить или остановить их действия, которые вы считали несправедливыми или вредными? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ |

| Да, такие случаи успеха были | 21 | 3 | 3 |

| Нет, таких случаев успеха не было | 30 | 37 | 36 |

| Не припомню, чтобы я пытался предотвратить или остановить действия органов власти | 42 | 56 | 57 |

| Затрудняюсь ответить | 7 | 4 | 4 |

Таблица 12 Способы организации граждан России для решения важных для них задач (в %, один ответ)

| Как вы полагаете, граждане России способны сами организоваться для решения важных для них задач или организовать их можно только “сверхуˮ, усилиями властей? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ |

| Граждан можно организовать только “сверхуˮ, усилиями властей | 31 | 33 | 33 |

| Граждане способны организоваться сами для решения важных для них задач | 57 | 44 | 42 |

| Затрудняюсь ответить | 12 | 23 | 25 |

Наличие “зоны властиˮ и массивной “серой зоныˮ негативно влияет на понимание права во всем обществе. Если в “поле политикиˮ существенно более артикулированы значения закона как инструмента обеспечения общественного порядка (63%) и ограничения произвола (44%), достижения блага государства (57%), а также социальной справедливости (37%), то позиции общества в целом заметно ближе к ответам в “серой зонеˮ и “зоне властиˮ, особенно в отношении таких благ, как общественный порядок (50% в обществе и 41 и 51% в “зоне властиˮ и “серой зонеˮ), благо государства и особенно ограничение произвола (см. табл. 13). При этом в “зоне властиˮ и в “серой зонеˮ заметно повышается оценка закона как инструмента усиления власти, да и в обществе в целом эта позиция на 8 процентных пунктов выше по сравнению с “полем политикиˮ. Такое восприятие закона способствует созданию условий для воспроизводства “зоны властиˮ.

Таблица 13 Цели законов (в %, множественные ответы)

| По вашему мнению, какова главная цель законов? | “Поле политикиˮ | “Зона властиˮ | “Серая зонаˮ | Все респонденты |

| Общественный порядок | 63 | 41 | 51 | 50 |

| Благо государства | 57 | 50 | 44 | 47 |

| Ограничение произвола | 44 | 34 | 35 | 35 |

| Социальная справедливость | 37 | 33 | 34 | 36 |

| Помогать гражданам в решении их проблем | 26 | 24 | 26 | 26 |

| Сильная власть | 22 | 39 | 32 | 30 |

Разное представление о цели закона связано, видимо, с различием важности тех или иных норм для респондентов “поля политикиˮ, более всего озабоченных нарушением законов государства (54%), и респондентов “зоны властиˮ и “серой зоныˮ, которых больше всего волнуют нарушения норм морали (46–47%) (см. табл. 14).

Таблица 14 Нарушения, вызывающие наибольшее неприятие (в %, множественные ответы)

| Какие нарушения со стороны людей вызывают у вас наибольшее неприятие, несогласие? | “Полеполитикиˮ | “Зонавластиˮ | “Серая зонаˮ |

| Законов государства | 54 | 41 | 47 |

| Норм, которые приняты в обществе | 43 | 43 | 43 |

| Норм морали | 36 | 46 | 47 |

| Семейных нормы | 23 | 17 | 17 |

| Правил общения в своем кругу | 16 | 15 | 14 |

Деформирующее влияние “зоны властиˮ проявляется и в практике принятия решений. В “зоне властиˮ, как было отмечено выше, считается, что они принимаются “по разумениюˮ самой власти (72%) при игнорировании позиций гражданского общества (о диалоге государства с ним говорят лишь 6%) и слабом использовании рекомендаций профессионалов (14% против 40% в “поле политикиˮ). Как следствие, формируется отношение граждан к власти: недоверчивое (57–60%), опасливо-уважительное (22–34%) в “зоне властиˮ и “серой зонеˮ и критическое (40%), недоверчивое (34%) и в то же время лояльное – в “поле политикиˮ (см. табл. 15).

Таблица 15 Отношение к власти в России (в %, множественные ответы)

| По вашему мнению, как большинство людей относятся к власти в России? | “Поле политикиˮ | “Зонавластиˮ | “Сераязонаˮ |

| Недоверчиво | 34 | 60 | 57 |

| Опасливо | 13 | 34 | 22 |

| Уважительно | 19 | 31 | 26 |

| Лояльно | 28 | 20 | 24 |

| Критически | 40 | 8 | 12 |

| Безразлично | 19 | 7 | 5 |

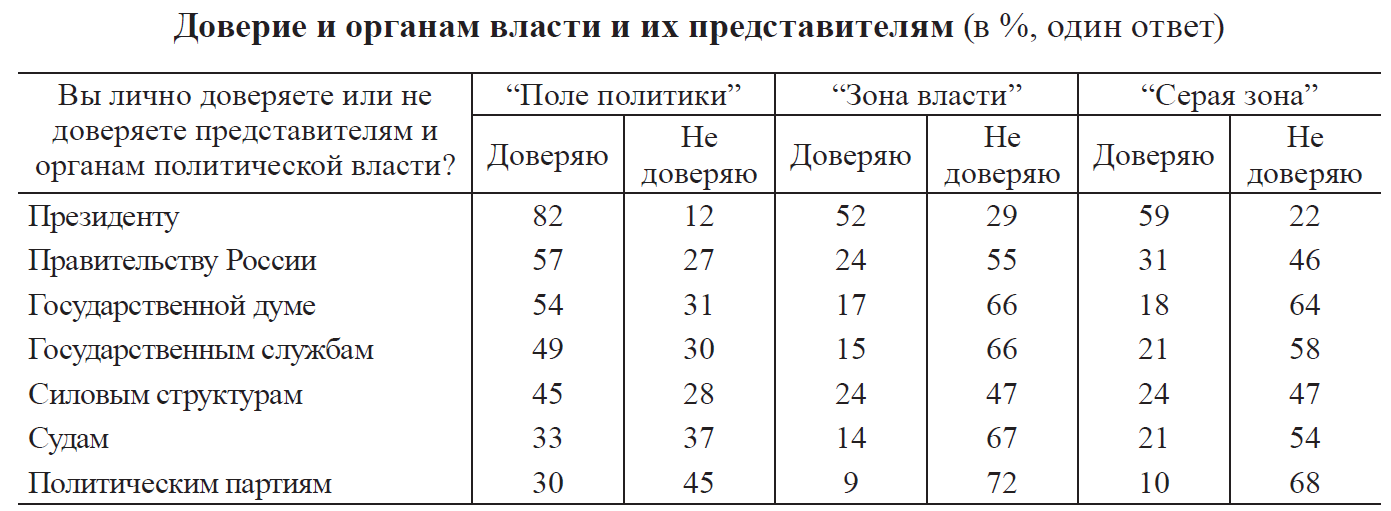

Если учесть, что, по мнению респондентов, власть в России принадлежит главным образом президенту (72% у респондентов “поляˮ, 66% – “зоныˮ и 63% – у “серой зоныˮ), в какой-то мере – политикам (49, 54 и 55%, соответственно) (причем, как мы увидим чуть позже, ни там, ни там не наблюдается особого энтузиазма относительно выполнения программ политиков, поддержанных избирателями) и, безусловно, чиновникам (39 и 58%) при констатации, что она вряд ли принадлежит гражданам (скорее нормативные 23% и реалистичные 4–9%) или предпринимателям (9, 12 и 16%, соответственно), то такое отношение трудно считать чем-то неожиданным. Показательны в этом смысле и данные о доверии к представителям и органам власти (см. табл. 16).

Таблица 16

В “поле политикиˮ доля тех, кто доверяют практически всем институтам, превышает долю тех, кто им не доверяет (не пользуются доверием только суды и политические партии), что можно интерпретировать как понимание институционального характера политического поля и согласие с ним. В “зоне властиˮ и “серой зонеˮ картина обратная: ни один институт не вызывает у респондентов доверия, кроме президента. И даже по отношению к нему уровень доверия в “зоне властиˮ и “серой зонеˮ существенно ниже, чем в “поле политикиˮ. Это свидетельствует о деформализации институциональных правил в “зоне властиˮ и “серой зонеˮ.

Отсюда формирование в “поле политикиˮ, в “зоне властиˮ и “серой зонеˮ разных представлений о стратегиях выхода из существующего положения. Чтобы улучшить ситуацию с государственным управлением для успешного решения проблем страны, респонденты разных групп демонстрируют известное сходство в оценке исходных условий результативности управления – подбора кадров по деловым качествам, но не по личной преданности и родству; стремления решать реальные проблемы страны, а не сохранить власть. Практически полностью респонденты согласны относительно участия граждан в принятии решений (28, 23 и 28%). Расхождения касаются степени технократизации управления (42% “поляˮ за принятие решений специалистами против 29% в “серой зонеˮ) и роли политиков (34% “поля политикиˮ за выполнение программ политиков, поддержанных избирателями, против 20–23% – в “зонахˮ) (см. табл. 17).

Таблица 17 Наиболее важные черты успешного государственного управления (в %, множественные ответы)

| Что вы считаете наиболее важнымдля государственного управления Россией, чтобы успешно решать проблемы страны? | “Полеполитикиˮ | “Зонавластиˮ | “Сераязонаˮ |

| Подбор кадров по деловым качествам, а не по личной преданности и родству | 73 | 61 | 64 |

| Стремление решать реальные проблемы страны, а не сохранить власть | 55 | 63 | 69 |

| Принятие решений специалистами | 41 | 35 | 29 |

| Выполнение программ политиков, поддержанных избирателями | 34 | 23 | 20 |

| Участие граждан в принятии решений | 28 | 23 | 28 |

| Независимость управленцев от политиков | 16 | 23 | 15 |

Сохранение приверженности принципам личной преданности и родства при подборе кадров, относительно слабая ориентация на специалистов и политиков (читай: избирателей) и на участие граждан – наряду с декларативным стремлением “решать реальные проблемы страны, а не сохранить властьˮ – отражают “родовые чертыˮ “зоны властиˮ без явно выраженных признаков реального стремления создать эффективный механизм государственного управления в рамках политического государства.

Оценка статистической значимости выделения“поля политикиˮ, “зоны властиˮ и “серой зоныˮ

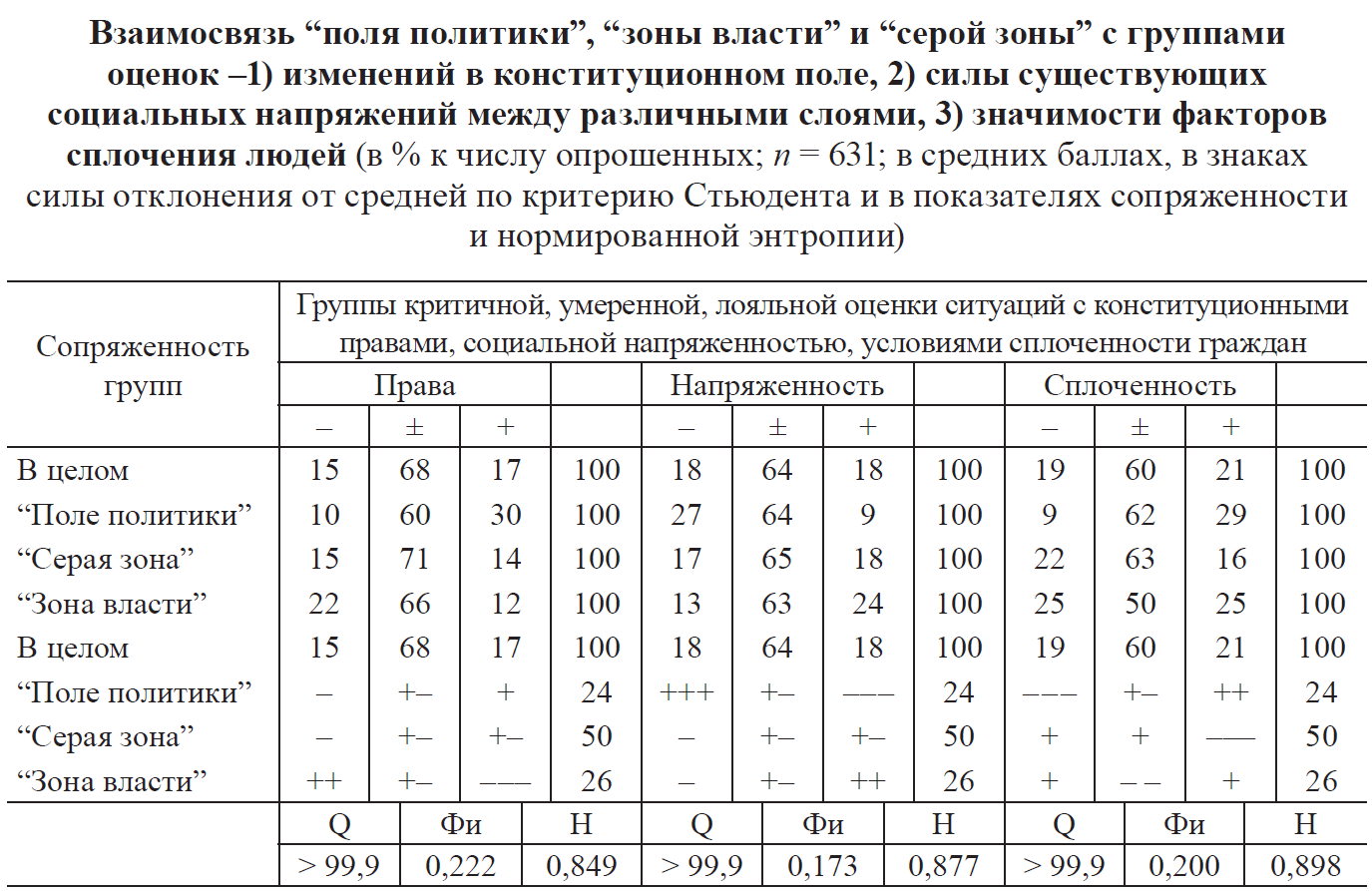

Параллельно с анализом, результаты которого изложены выше, была предпринята еще одна попытка описать связи трех слоев представлений о политике как о “поле гражданского взаимодействияˮ, “игре без правилˮ и “серой зонеˮ политической игры с неизвестными правилами. Для чистоты эксперимента затруднившиеся дать определение политики (69 из 700 респондентов) были исключены из анализа. Затем дифференциация трех слоев, составивших (соответственно, 24%, 26% и 50%) была рассмотрена с нескольких точек зрения: во-первых, как оценки изменений за последнее десятилетие ситуации с защищенностью конституционных прав граждан; во-вторых, как оценки социальной напряженности в обществе; в-третьих, с позиций оценок социальных факторов сплоченности людей и, наконец, в-четвертых, сквозь призму оценки респондентами важности для существующей власти решения определенных социальных задач.

Описательный анализ показывает, что в целом население наиболее высоко оценивает улучшение прав владения собственностью и получения информации (оценки 2,92 и 2,90 баллов, соответственно). Центральное место занимают право на свободу и личную неприкосновенность, а также право избирать своих представителей в органы власти (2,71 и 2,60). На последних местах – право на социальные гарантии и право контролировать власть (2,38 и 2,14). По параметрам социальной напряженности в целом наиболее высоки оценки ее между богатыми и бедными (3,30) и между властью и гражданами (3,10). Напряженность из-за дифференциации по активности в политической сфере оценивается куда ниже (2,11), приближаясь к оценке напряженности между мужчинами и женщинами (1,86). Факторы сплочения людей в целом также распадаются на три группы оценок: наиболее важными для сплоченности выступают жизненные принципы (3,51) и профессиональная сфера (3,18), в срединной зоне оценок положение в общественной стратификации (схожий уровень достатка) и вероисповедание (соответственно, 2,88 и 2,61), а замыкают поле оценок политические взгляды (2,00) и политическая активность (1,91), которые население считает самыми незначительными факторами сближения граждан. Такова картина отношения населения в целом к трем рассматриваемым аспектам социальной жизни. Однако в рассматриваемых слоях, а также в “серой зонеˮ, взгляды респондентов на политику как гражданское, общественное или лично-групповое дело, имеют некоторые особенности, отличающие представителей этих слоев от населения в целом. Полученные данные надежно позиционируют три выделенных слоя в рассматриваемом дискурсе и представлены в таблице 18.

Таблица 18 Дифференциация средних оценок изменений конституционных прав, силы существующих социальных напряжений между различными слоями и значимости факторов сплочения людей в “поле политики&8j1;, “зоне власти&8j1; и “серой зоне&8j1;(n=631; в средних баллах и в знаках силы отклонения от средней по критерию Стьюдента)

| Отклонения средних оценок (min=1, max=5) | % | Изменения прав(min=1, max=5) | Социальные напряжения(min=1, max=5) | Факторы сплочения(min=1, max=4) |

| Хср | Хср | Хср | ||

| В целом | 100 | 2,60 | 2,60 | 2,68 |

| “Поле политики&8j1; | 24 | 2,85 | 2,32 | 2,79 |

| “Серая зона&8j1; | 50 | 2,58 | 2,66 | 2,63 |

| “Зона власти&8j1; | 26 | 2,42 | 2,77 | 2,67 |

| В целом | 100 | 2,60 | 2,60 | 2,68 |

| “Поле политики&8j1; | 24 | +++ | – – – | ++ |

| “Серая зона&8j1; | 50 | +– | +– | – |

| “Зона власти&8j1; | 26 | – – – | ++ | +– |

Знаки на пересечении строк подлежащего и колонок сказуемого на плюс или минус обозначают вектор (ниже-выше), а по числу плюсов или минусов силу отклонения (от max до min) в соответствующих 95-90-80% доверительных интервалах. Отклонение в % с силой ниже 80% доверительного интервала имеет знак “+–”).То же касается в таблицах 19 и 20.

Итак, слой, расположенный в “поле политикиˮ, полагает с 95-процентной значимостью, что положение с конституционными правами за последнее десятилетие улучшилось, а социальная напряженность в обществе с той же значимостью уменьшилась. Слой “зоны властиˮ занимает в этих вопросах диаметрально противоположную позицию с той же 95-процентной значимостью отклонения своих взглядов от средних по массиву обследованных. Что касается взглядов групп на факторы сплоченности граждан, то основная масса (50%) оценивает их как сплачивающие граждан не высоко: данные ниже средних. Только носители оптимистического взгляда на политическую сферу считают факторы сплочения граждан эффективными с 90-процентной значимостью своих убеждений. В целом же оказывается, что достаток, религиозность, жизненные принципы, профессиональная принадлежность, политические взгляды и активность оказываются менее всего связаны с факторами сплочения или поляризации людей в смысловых полях политической жизни.

Этот факт находит свое подтверждение при детализации картины связей рассматриваемых слоев не через средние оценки населения в целом, а по отклонениям в типологических группах от средних оценок в том или ином смысловом поле (права, напряженность, факторы сплоченности). Отклонения от средних оценок в анализируемых смысловых полях дали по каждому из оцениваемых полей распределения, близкие к нормальному. Уже одно это говорит о минимуме подсистемности выбранных параметров оценок: конституционные права, социальная напряженность, факторы социальной сплоченности. Данный результат позволил создать с помощью критерия стандартного отклонения от средней по три группы – “критичноˮ, “умеренноˮ, “лояльноˮ оценивающих каждый из указанных параметров, и выявить их взаимосвязи со слоями, различающимися по взглядам на политическую сферу. Эти взаимосвязи отражены в таблице 19.

Таблица 19

&8j1;–&8j1; оценки ниже средних (Хср–1Ϭ)

&8j1;±&8j1; оценки на среднем уровне (–1Ϭ<Хср<+1Ϭ)

&8j1;+&8j1; оценки выше средних (Хср+1Ϭ)

Данные таблицы 19 подтверждают и дополняют выводы на основании средних показателей. “Поле политикиˮ дает рост удельного веса лиц, оценивающих развитие конституционных прав (с 80-процентной значимостью), и “зеркальноеˮ падение доли наблюдающих рост социальных напряжений (в 2 раза с 95-процентной значимостью). И это четкая и определенная позиция. Здесь параллельно в полтора раза возрастает доля считающих социальную напряженность слабеющей (27% против 18% в среднем с той же 95-процентной значимостью). Растет в “поле политикиˮ (с 90-процентной значимостью) и доля оценивающих выше среднего уровня факторы социальной сплоченности граждан с одновременным значимым (в 95%) уменьшением доли низко оценивающих эти факторы. “Зона властиˮ демонстрирует в отношении разбираемых параметров прямо противоположные оценки и взгляды практически в тех же 90–95-процентных доверительных интервалах. Один этот факт определенно указывает на наличие отчетливой и сильной социальной дифференциации и напряженности в смысловых полях массового сознания, относящихся к оценке социальных параметров функционирования политической сферы. Это, в свою очередь, свидетельствует о дифференциации оценок массового сознания через призму тех обстоятельств социального взаимодействия, в которых они оказываются и которые необходимо выделять в дальнейших исследованиях с помощью развиваемого инструментария.

Здесь необходимо отметить еще два обстоятельства. Во-первых, “серая зонаˮ (50%) в оценке факторов сплоченности занимает позицию, определенно отличающуюся от полярных по взглядам на сферу политики слоев. Для выявления факторов этой дифференциации необходима дополнительная обработка информации статистически более значимых массивов.

Во-вторых, при средней сопряженности матриц “3 х 3ˮ по критериям Хi2 показатели нормированной энтропии распределений частот во всех трех матрицах связей соответствующих четырех смысловых полей практически приближаются к максимальным значениям (max=1). Опыт всесоюзных и всероссийских проектов с 1967 г. говорит о том, что оптимальному балансу обмена результатами человеческой деятельности в той или иной подсистеме соответствуют значения “Нˮ в пределах близких к диапазону в 0,650–0,750. Более высокие значения нормированной энтропии свидетельствуют о стохастическом характере распределения частот в матрицах, а значения около 0,500 говорят либо о сильной заорганизованности и стандартизации той или иной сферы социального обмена, либо (в соответствующих случаях) о приближении в них к точке социального взрыва. В полученном же результате высокие значения свидетельствуют о таком состоянии смысловых полей массового сознания, которое имеет предельно низкую насыщенность реально существующими структурами конституированных институтов социальных практик гражданского и политического действия. В несколько иной, чем системный дискурс, плоскости этот вывод подтверждается распределением ответов респондентов на вопросы о важности решения действующей властью некоторых задач (см. табл. 20).

Вопрос, представленный в заглавии этой таблицы, имел целью выявить необходимость решения задач как для респондента, так и для власти. Распределение оценок важности задач для респондента было менее дифференцированным, чем в случае власти. Была снижена важность создания условий для предпринимательства и для участия граждан в политике. Оценки же важности решения задач для власти оказались более дифференцированы. Они и были отобраны для анализа. При этом влияние респондентов, ушедших от ответа (затруднившихся дать оценку), было элиминировано. Они были исключены, что сделало картину более контрастной.

Таблица 20

Итак, в целом, на первые места по важности задач политической власти массовое сознание ставит создание условий для предпринимательства (70%), сохранение традиционных моральных ценностей (66%) и гарантии неприкосновенности собственности граждан (62%). Это “маякиˮ перспектив нашего развития. Однако при этом в “аутсайдерахˮ оказываются как раз цивилизованные способы достижения этих “сияющихˮ в массовом сознании “вершинˮ: обеспечение социальных прав граждан (53%), верховенство закона (51%) и создание условий для участия граждан в политике (42%)1. Картина противоречива. Пути достижения неприкосновенности собственности и расцвета предпринимательства при сохранении традиционных моральных ценностей и заниженных требованиях к правовым нормам, а также к широте политического взаимодействия граждан представляются крайне загадочными, если не абсолютно утопичными. Но дифференциация слоев различного понимания природы власти в оценках первостепенности ее задач впечатляет еще больше.

Доля респондентов, считающих названные населением в целом задачи для власти важнейшими, достигает в слое, признающем политику “имеющей правила игрыˮ (24%), от 3/4 до 4/5 слоя (73–76–80–84%). Но как раз эти, признающие политику полем гражданского взаимодействия, респонденты отводят необходимости решения властью задачи создания условий для участия граждан в политике наименьшую у себя долю в 59%. Возникает научная проблема создания инструмента изучения (а социальная – институтов и практик научения) в этом слое понимания “правил политической игрыˮ.

В полярной по оценке “зоне властиˮ, считающей политику, грубо говоря, “грязнымˮ делом или “игрой без правилˮ (26%), доли людей, считающих важнейшими задачами власти обеспечение прав граждан, верховенство закона и создание условий для участия граждан в политическом процессе, составляют, соответственно, 37–38–38%. Характерно, что оценка этих же параметров “серой зонойˮ (напомним, это – 50% респондентов) также низка: 52–48–35%, соответственно. Три четверти обследованных не видят острой необходимости решения властью этих задач. А в “зоне властиˮ необходимость решения властью всех задач, исключая создание успешной среды для предпринимательства и сохранение моральных ценностей, имеет отрицательное “сальдоˮ оценок. В случаях обеспечения равенства граждан перед законом и создания условий их участия в политической жизни эта же картина наблюдается и в “серой зонеˮ: 38% считают эти задачи для власти важными, а 62% неважными.

Самая низкая сопряженность – у оценок характера политической сферы и необходимости для власти решения задачи сохранения традиционных моральных ценностей, о которых на запредельном уровне интенсивности вещают на население медийные средства (Фи=0,156 при Q >99,9). Низка сопряженность рассматриваемых слоев и с оценкой важности для власти создания условий для политической активности граждан (Фи=0,206 при Q >99,9). Значения энтропии в распределении частот смысловых полей оценок характера политической сферы с оценками важности тех или иных социальных задач властью в шести матрицах “3 х 2ˮ приближаются к предельным значениям (0,915-0,959). С одной стороны, это говорит о максимально стохастическом характере процесса распределения частот в анализируемом социальном пространстве и о полной, с позиций энтропии, неопределенности процессов обмена в рассматриваемом контуре. Но это только “с одной стороныˮ. Критерии Стьюдента в таблице 20 дают предельно антагонистичную картину смысловых сфер “поля политикиˮ и “зоны властиˮ в их оценке социальных ориентаций российской власти. Практически все расхождения в двух полярных по оценке власти слоях фиксируются в 95-процентном доверительном интервале. У половины населения мы наблюдаем сильнейшую поляризацию смысловых полей. Это полная определенность, несущая информационные параметры.

Но в распределении частот носителей оценок по выделенным контурам наблюдаются предельные значения энтропии по Шеннону как меры неопределенности процесса поляризации в данном контуре. И это означает неуправляемость процесса со стороны властных структур, руководствующихся определенными социально-политическими мировоззренческими установками. Ситуация может быть оценена как чрезвычайно опасная, ибо стихийность процессов не имеет предсказуемых результатов и приводит к неожиданным последствиям.

Выход из сложившегося положения может быть найден только в развитии институциональных политических структур, диверсифицирующих властные полномочия в увязке с экономическими механизмами перераспределения в интересах отнюдь не корпоративных групп, а широких слоев населения. Есть все основания полагать, что политика (внутренняя и внешняя, экономическая, социальная, культурная, научная, образовательная, технологическая и т.д.), обеспечивающая современный тип развития России, невозможна без последовательных усилий по разворачиванию политического поля и сужению “зоны властиˮ.

Библиография

- 1. Конституирование современной политики в России: институциональные проблемы (2018) / Отв. ред. С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова. М.: Политическая энциклопедия.

- 2. Патрушев С.В., Хлопин А.Д. (2007) Социокультурный раскол и проблемы политической трансформации России // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 6. М.: Институт социологии РАН. С. 301–318.